3・11以後のエネルギー・原子力政策 — 原子力依存度低減に向けた構造改革を

(GEPR編集部より)12月8日に開催されたアゴラシンポジウムで行われた、原子力委員会の鈴木達治郎氏の基調講演で使われた、プレゼンテーション資料を公開します。鈴木様に感謝を申し上げます。内容をたどれば、基調講演の内容が、ほぼ分かります。

(2013年12月12日掲載)

関連記事

-

日本の原子力の利用は1955年(昭和30年)につくられた原子力基本法 を国の諸政策の根拠にする。この法律には、原子力利用の理由、そしてさまざまな目的が書き込まれている。その法案を作成した後の首相である中曽根康弘氏が当時行った衆議院での演説を紹介したい。

-

冒頭に、ちょっと面白い写真を紹介しよう。ご覧のように、トウモロコシがジェット機になって飛んでいる図だ。 要するに、トウモロコシからジェット燃料を作って飛行機を飛ばす構想を描いている。ここには”Jet Fuel

-

敦賀発電所の敷地内破砕帯の活断層評価に関する「評価書」を巡っての原子力規制庁と日本原電との論争が依然として続いている。最近になって事業者から、原子力規制委員会の評価書の正当性に疑問を投げかける2つの問題指摘がなされた。

-

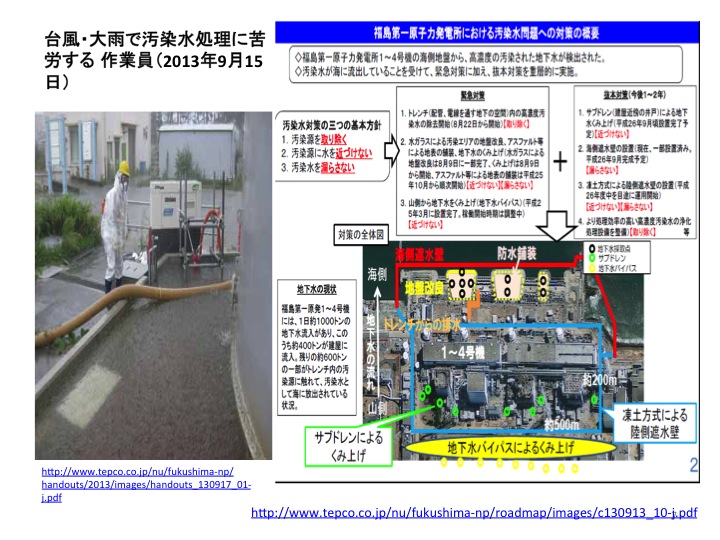

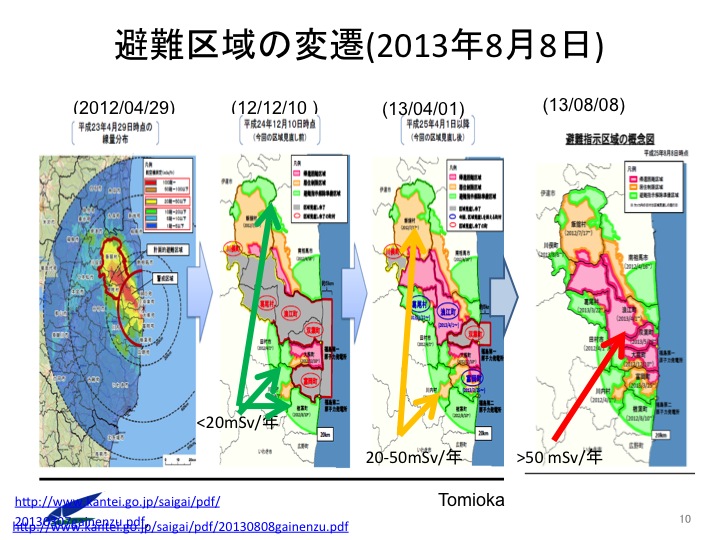

ここは事故を起こした東京福島第一原発の約20キロメートル以遠の北にある。震災前に約7万人の人がいたが、2月末時点で、約6万4000人まで減少。震災では、地震、津波で1032人の方が死者・行方不明者が出ている。その上に、原子力災害が重なった。

-

はじめに 経済産業省は2030年までに洋上風力発電を5.7GW導入し、さらに事業形成段階で10GWに達することを目標に掲げ、再生可能エネルギーの主力電源化を目指していた。その先陣を切ったのが2021年の第1回洋上風力入札

-

福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

-

東京都、中小の脱炭素で排出枠購入支援 取引しやすく 東京都が中小企業の脱炭素化支援を強化する。削減努力を超える温暖化ガスをカーボンクレジット(排出枠)購入により相殺できるように、3月にも中小企業が使いやすい取引システムを

-

すべての国が参加する枠組みであるパリ協定の合意という成果を挙げたCOP21(国連・気候変動枠組み条約第21回締約国会議)。そして今後の国内対策を示す地球温暖化対策計画(温対計画)の策定作業も始まった。この影響はどのように日本の産業界、そしてエネルギー業界に及ぶのか。3人の専門家を招き分析した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間