原子力に未来はあるのか

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道—世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

それは軽水炉には、原子力潜水艦という「キラー・アプリ」があったからだ。小型で構造が簡単で、空気なしで何年もエネルギーを供給できる軽水炉は原潜に最適で、米海軍の電気部門の責任者ハイマン・リッコーヴァーが強く推進した。その要素技術は核兵器と共通で、核分裂でできるプルトニウムが核兵器の材料になることも有利だった。

しかしこれは商業用の原子炉としては、不利な要因ともなる。海軍が莫大な初期投資をしたので、軽水炉は安上がりだったが、炉心溶融という致命的な事故を原理的には防止できないため、安全設備に大きなコストがかかる。そこから出てくるウランやプルトニウムの拡散を防ぐコストも大きい。リッコーヴァーは、晩年に「核拡散を防ぐためには軽水炉をやめるべきだった」と述懐したという(本書p.226)。

本書の推奨するトリウムは、ウランに比べると4倍の埋蔵量があり、放射能もきわめて微量だ。核反応でウラン233ができるが、これで核兵器をつくることはできない(不可能ではないが非常に困難)。またエネルギーが上がると、液体(溶融塩)が膨張して核反応が止まる固有安全性があるため、炉心溶融のような暴走は物理的に起こりえない。

しかし世界の原子力業界では、軽水炉とその延長上の高速炉が圧倒的多数派で、今週の番組でも専門家が説明したように、実用に近いのはこのグループの技術だけだ。日本にもトリウムの研究者はいるが、理論の域を出ない。開発予算がつかないからだ。

日本の政治的状況を考えると、向こう10年は軽水炉の新規立地は政治的に不可能だろう。このまま原発を新設しないと、おのずから2040年代にはほぼ「原発ゼロ」になる。電力業界も政治的に厄介な原発より、コストの安い石炭火力に力を入れている。それは経営合理的だが、長期的に考えるとどうだろうか。

あと20年で世界のエネルギー消費は40%増え、地球温暖化も進む。このまま原発を減らし、火力をどんどん増やして大丈夫なのだろうか。再生可能エネルギーに代えるとドイツのように電気代は倍増するが、それで日本経済はもつのだろうか。

軽水炉も高速増殖炉も有望な技術とはいえないが、本書もいうように、それは原子力という大きな可能性のある技術の中の一つの選択肢にすぎない。トリウム型原子炉の燃料効率は軽水炉の200~300倍で、炉心溶融を防ぐ多重の安全設備も必要なく、核拡散のリスクもないので、全体的コストは軽水炉よりはるかに安いという。

長期的には、化石燃料が値上がりし、炭素税がかかるようになると、原子力が再評価されるかも知れない。日本の原子力産業は世界のリーダーなので、研究開発は続けるべきだ。軽水炉に未来はないが、原子力にはまだ大きなイノベーションの可能性がある。

(2014年5月19日掲載)

関連記事

-

山火事が地球温暖化のせいではないことは、筆者は以前にも「地球温暖化ファクトシート」に書いたが、今回は、分かり易いデータを入手したので、手短かに紹介しよう。(詳しくは英語の原典を参照されたい) まずカリフォルニアの山火事が

-

2025年4月28日にスペインで発生した大規模停電は、再生可能エネルギーの急速な導入がもたらすリスクを象徴する出来事であった。太陽光や風力などの直流発電からインバーターを介して交流に変換する電源の比率が高まる中、電力系統

-

第6次エネルギー基本計画の検討が始まった。本来は夏に電源構成の数字を積み上げ、それをもとにして11月のCOP26で実現可能なCO2削減目標を出す予定だったが、気候変動サミットで菅首相が「2030年46%削減」を約束してし

-

スウォーム(swarm)とはウジャウジャと群れる・・・というイメージである。 スウォームについては、本稿「AIナノボットが核兵器を葬り去る」にて論じたことがある。 今回はスウォームのその後の開発展開とその軍事的意味合いに

-

昨今、日本でもあちこちで耳にするようになったESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取って作られた言葉である。端的にいうならば、二酸化炭素(CO2)排

-

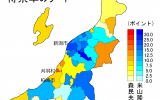

新潟県知事選挙では、原発再稼動が最大の争点になっているが、原発の運転を許可する権限は知事にはない。こういう問題をNIMBY(Not In My Back Yard)と呼ぶ。公共的に必要な施設でも「うちの裏庭にはつくるな」

-

今年3月11日、東日本大震災から一年を迎え、深い哀悼の意が東北の人々に寄せられた。しかしながら、今被災者が直面している更なる危機に対して何も行動が取られないのであれば、折角の哀悼の意も多くの意味を持たないことになってしまう。今現在の危機は、あの大津波とは異なり、日本に住む人々が防ぐことのできるものである。

-

7月21日(日本時間)、Amazonの創始者ジェフ・ベゾスと3人の同乗者が民間初の宇宙飛行を成功させたとして、世界中をニュースが駆け巡った。ベゾス氏の新たな野望への第一歩は実に華々しく報じられ、あたかもめでたい未来への一

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間