敦賀原発の活断層判定、再考が必要(上)・対話をしない原子力規制委

日本原子力発電の敦賀原発2号機の下に、原子力規制委員会は「活断層がある」との判断を昨年5月に下した。日本原電は活断層を否定する資料を提出し、反論を重ねた。規制委は今年6月21日に追加調査会合を開いたが、原電の主張を真摯に受け止めず、議論を打ち切ろうとしている。

規制委の判定は、使える原発を事実上の廃炉に追い込みかねない大きな影響を持つものだ。その判定には慎重さと行政上の措置を受け止める関係者の納得がなければならないだろう。しかし規制委は対話も説明もせずに、自らの早急な決定を押し付ける。

筆者は日本原電側の「活断層ではない」とする主張の方に、論拠が多いと考えている。規制委の対応は、誤った可能性のある判定によって、行政が企業の財産権を不当に侵害するという大変な問題と認識すべきだ。しかし、なぜか批判が社会の中で広がらない。

問題を整理して、この影響を考えたい。

1・対話をしない規制委員会

「資料は受け取れない」「出席は認められない」。無駄なやり取りが会議の冒頭の30分も続いた。6月21日に開催された「第2回 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合追加調査評価会合」の光景だ。(YouTubeの映像)

この日の会議は昨年5月の敦賀原発の下に活断層があるとした規制委員会の判定をめぐって、日本原電側が反論のために提出した新資料を説明するものだった。同社は、専門家の意見を取りまとめる追加資料を出すことを事前に要請した。さらに規制委の判定に疑問を示す広島大学大学院の奥村晃史広島大学教授、東北大学大学院の遠田晋次東北大教授の出席を求めた。

規制庁側は事前にはそれを拒絶していなかった。ところが直前になって小林勝安全規制管理官(地震・津波安全対策担当)が、資料提出と出席を拒否するという、嫌がらせと言える妨害を行った。重要な会議なのだから、資料をより詳細にして、多様な意見を持つ出席者から話を聞くことがなぜできないのだろうか。

規制委委員の島崎邦彦氏は地震の安全対策を取り扱う。この会議での島崎氏の態度も問題だった。日本原電の説明時間を減らし、説明中でも「時間がないので後にしましょう」と審議を強引に打ち切る場面もあった。さらに判定を左右しかねない地層中の堆積物の問題(後述)についても「重要な論点でない」と一蹴した。有識者委員も問題のある対応をした。鈴木康弘名古屋大学教授は、「活断層である」とした自らの判断に疑問を示す原電提出の資料を「見解の相違」というだけで説明もなしにはねつけた。

会合の終了後、傍聴をしていた奥村教授、遠田教授は共に、重要な論点を話し合わない規制委の態度を疑問視して、「科学的な議論をするべき」と一致して批判した。

原子力規制委委員会の議論の進め方は、「横暴」と形容してもよいだろう。審議を早々に打ち切り、原電敦賀2号機を廃炉に追い込みたいかのように見える。

2・問題の論点整理・原子力規制委員会の主張

日本各地の原発で、規制委は活断層の調査を行っている。この認定の問題は、非常に専門的で分かりづらい。ここで問題を整理してみよう。

| 2011年 | |

|---|---|

| 3月 | 東日本大震災、福島原発事故 |

| 2012年 | |

| 9月 | 原子力規制委員会発足 |

| 11月 | 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合発足(翌年5月まで5回開催) |

| 2013年 | |

| 5月15日 | 有識者会合「D−1破砕帯は活断層」と結論 |

| 5月22日 | 規制委員会定例会 上記結論を了承 |

| 7月 | 日本原電追加調査報告を提出 |

| 8月 | 日本原電外部レビューチームの審査を提出 |

| 2014年 | |

| 4月14日 | 第一回有識者会合追加調査評価会合(メンバー同じ) |

| 6月21日 | 第二回有識者会合追加調査評価会合(原電の主張聴取) |

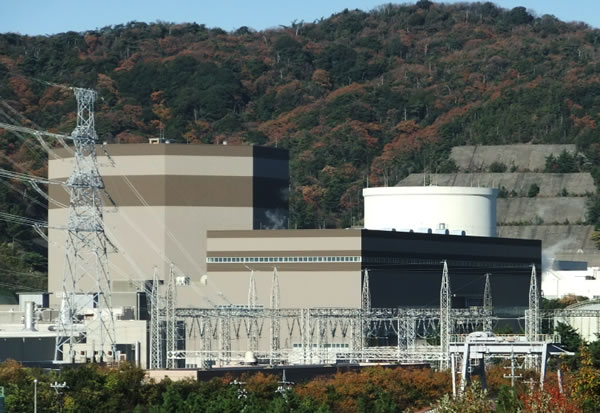

12年秋に発足した規制委は、各地の原発の耐震調査を行った。特に敷地内に「浦底断層」と呼ばれる活断層のある日本原電の敦賀発電所が先行して行われた。

昨年(13年)5月15日に開かれた「敦賀発電所 敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合」で、敦賀2号機下の「D-1破砕帯」(D-1は調査番号)について、活断層であると認定した。そして翌週22日の規制委員会の定例会でその報告を了承した。

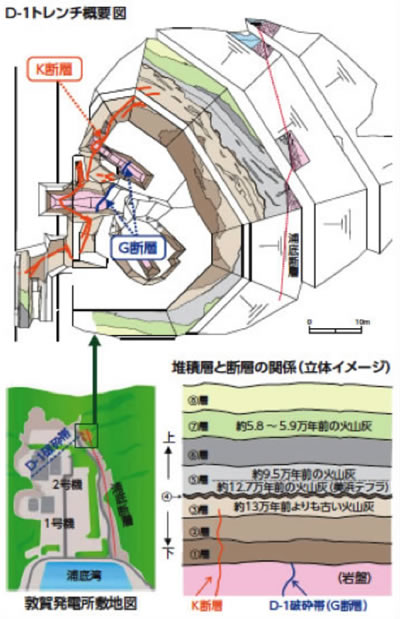

規制委員会の報告では、2つの論点が検討された。その1は「D−1破砕帯の近くで見つかった新たな断層(K断層)が活断層であるか」だ。そしてその2は「新たな断層がD−1破砕帯とつながっているか」である。規制委側は、D-1断層を「G断層」と名付け、K断層は活断層であり、G断層とつながっていると認定した。(図1)

ここで言葉を定義しよう。「断層」にはさまざまな形がある。断層とは岩盤や地層が割れて、ずれが観察される状態のことを言う。「活断層」とは断層の中で繰り返し活動し、将来も活動する可能性のあるものを言う。

「破砕帯」という地層もある。岩盤中の割れ目で、影響で周囲の岩盤より脆弱になったもの、太古の昔の断層活動などで生じたものだ。

原子力規制委員会は、新規制基準を2013年7月に施行した。そこでは原子力発電所で問題になる活断層を「将来活動する可能性のある断層等」と呼び、「後期更新世以降(約12−13万年前)の活動が否定できない断層」と規定した。そして、この上に原子炉の主要施設を建ててはならないとしている。

3・「日本原電の主張が妥当」海外専門家

日本原電は「D−1破砕帯は活断層ではない」と反論を重ねた。前述の論点の1「D-1破砕帯の近くで見つかった新たな断層(K断層)が活断層であるか」という問題がある。同社は、福井県内や琵琶湖周辺の地質調査の資料を元にして、断層中の堆積物から13万年前より前の火山灰があることを見つけた。これはこの地層が規制基準の示す活断層ではないことを意味する。

さらに前述の論点の2「新たな断層がD-1破砕帯とつながっているか」という問題がある。同社は追加調査で、新たに見つかった断層が途中で消滅してD-1破砕帯とつながっていないこと、さらに岩石の詳細な分析により新たに見つかった断層とD-1破砕帯は一体の構造ではないことを示した。ところが、規制委は今年6月の会合で、この重要な主張を検証しなかった。

また日本原電は客観的な立場から意見を得るために、ノルウェーの地質調査会社、また世界各国の著名研究者をメンバーとする調査チームの2つに、同社の調査の検証を依頼した。いずれからも「日本原電の主張は妥当であり、活断層ではない」という判断を、13年8月にもらった。(日本原電「敦賀発電所敷地内破砕帯調査外部レビュー結果」)

チームの一人であり、地質学で国際的な権威である英国シェフィールド大学のニール・チャップマン教授は、地球物理学研究では世界の中心的な学会誌である米国地球物理学連合学会誌「EOS」95号(14年1月発行)に共同論文を掲載した。「活断層ではない日本原電の主張が妥当」「日本で規制当局、事業者、科学者の対話を改善する必要がある」と主張した。(英語版)

ここまで証拠がそろうと、日本原電の主張に根拠が多いと筆者は思う。さらに「敦賀2号機は活断層である」と規制委とそこにかかわる地震学者らが繰り返せば、国際的に恥をかきかねない状況だ。

それなのに規制委は、自らの主張に固執する。この頑迷さは不思議だ。敦賀2号機を反原発の世論に捧げるスケープゴート(犠牲の羊)にしたがっているかのように見える。

以下「(下)・行政権力の暴走」に続く。

(2014年6月30日掲載)

関連記事

-

原子力の始まりが、政治の主導であった歴史を紹介している。中曽根氏の演説は格調高いが、この理想はなかなか活かされなかった。

-

日本の原子力規制委員会、その運営を担う原子力規制庁の評判は、原子力関係者の間でよくない。国際的にも、評価はそうであるという。規制の目的は原発の安全な運用である。ところが、一連の行動で安全性が高まったかは分からない。稼動の遅れと混乱が続いている。

-

12月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

エネルギーに関係する、経済人、技術者、研究者などからつくる研究3団体は、このほど安倍晋三首相あてに、民主党政権が行ってきた原子力政策の転換を求める意見書を提出した。

-

福島第一原発事故から3年近くたち、科学的事実はおおむね明らかになった。UNSCEARに代表されるように、「差し迫った健康リスクはない」というのがほぼ一致した結論だが、いまだに「原発ゼロ」が政治的な争点になる。この最大の原因は原子力を悪役に仕立てようとする政治団体やメディアにあるが、それを受け入れる恐怖感が人々にあることも事実だ。

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。10月1日は「COP21に向けて-日本の貢献の道を探る」を放送した。出演は有馬純氏(東京大学公共政策大学院教授)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はジャーナリストの石井孝明だった。

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

-

言論アリーナ「原発ゼロ法案を問う」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 小泉元首相が発表して話題になった原発ゼロ基本法案。2050年に再エネ100%は可能なのでしょうか。エネルギー問題の長期展望を考えます。 出演

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間