誤解だらけの気候変動問題-省エネへの過剰期待

増加の続く、日本の温室効果ガス排出

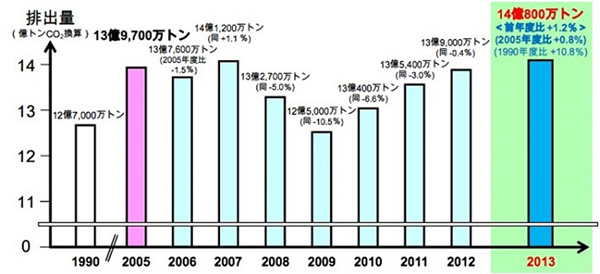

日本の温室効果ガス排出量が増加している。環境省が4月14日に発表した確報値では、2013 年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、14 億 800 万トン(CO2換算)となり、前年度比+1.2%、2005年度比+0.8%、1990年度比では+10.8%となる。

1990年度以降で最多だった2007年度(14億1200万トン)に次ぐ、過去2番目の排出量とあって報道機関の多くがこのニュースを報じた。しかし問題の本質に正面から向き合う記事は殆ど見られない。

例えば毎日新聞の4月14日付け記事「温室効果ガス:日本1.2%増…13年度排出量過去2番目」は、環境省発表のデータを伝えた上で、最後に環境省担当者の言葉として「目標達成に向け、省エネや次世代自動車の普及など一層の努力が必要だ」として記事を締めくくっている。

環境省は確報値と同時に増加要因についてもその分析を発表しており、前年度比の増加は石炭火力発電所の稼働増加等によるエネルギー起源 CO2の排出量増加、05年度比の増加は冷媒分野からのハイドロフルオロカーボン類(HFCs)の排出増加と、火力発電の稼働増加によるエネルギー起源 CO2の排出量増加を要因として挙げている。

どちらも主要因が原子力発電所の停止による火力発電の稼働増加であることは明らかであり、環境省もそう分析しているのに、担当者がその対策として「省エネと次世代自動車の普及」を挙げたとすれば原因分析と対策立案がまったく不整合である。担当者のコメントの一部が抜粋されたものだと推測するが、このように、現状抱える課題を省エネや新技術への期待でごまかしてしまう議論は多い。

日本のエネルギーをどう賄っていくか、供給サイドの見通しが立たない中で温暖化対策について前向きな議論をしようとすれば、いきおい需要サイドでの削減、すなわち省エネに期待が高まる。しかしどれほどの期待を持つのが”適正”なのであろうか。

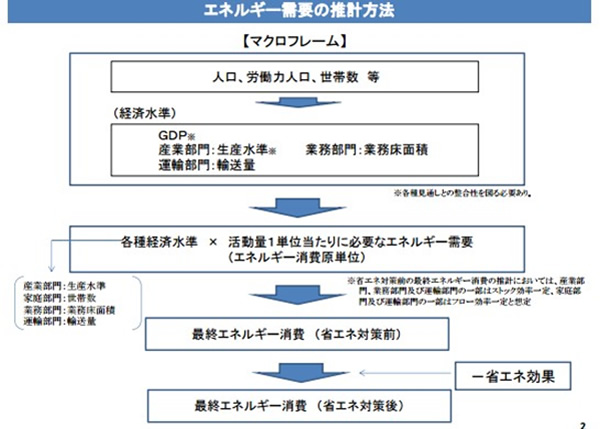

CO2排出量の見通しを立てるには、まずエネルギー需要の見通しを立てる必要があるが、そのエネルギー需要の見通しを立てるにも複数のステップを踏まねばならない。筆者の参加する約束草案検討ワーキンググループで示された資料がわかりやすいので下記に紹介する。

この図にあるように、まず人口や労働人口、世帯数など前提となる条件を見定め、経済活動の活発さ(GDP、産業部門の生産水準、業務部門の業務床面積、運輸部門の輸送量など)を想定する。こうしたマクロフレームを置いた上で、それぞれの部門で想定される経済活動の水準にエネルギー消費原単位をかけると省エネ対策の効果を織り込まない最終エネルギー消費量や電力需要の予想ができる。ここから省エネの効果を引いて、最終的な見通しが導き出される。

エネルギー想定の疑問

今回政府の試算では、年率1.7%の経済成長を前提としている。この成長見通しが高すぎるという指摘はあるだろうが、しかし、国として成長を描くことは当然でもある。経済成長を年率1.7%と置くなら、その前提で最終エネルギー消費や電力需要の伸びを想定するまでだ。

政府の想定では、

●最終エネルギー消費

2012年:365百万KL(原油換算)→2030年:377百万KL

●電力需要

2012年:9680億kWh→2030年:1兆1440億kWh

となっている。

しかしこの想定には疑問がある。我が国においては、2000年から2010年の10年間において、経済成長と電力需要の弾性値はほぼ1.0、すなわちGDPが1%上昇すれば電力需要も同じく1%上がってきた。この相関関係を前提とすれば、9680億kWhが年率1.7%で増加することになるので、2030年の電力需要は1兆3000億kWhを越える。

省エネ対策を織り込む前で1兆1440億kWhまでしか電力需要が増えないという想定は、GDP成長率と電力需要の弾性値を、これまでの半分程度しか見込んでおらず、楽観的に過ぎる可能性がある。

もちろん過去の経験は過去のものに過ぎず、今後の我々の成長の姿を予断するものではない。しかし、過去の経験はそれほど軽視して良いものでもない。我々は2000年代後半以降、原油価格などの高騰に苦しみ相当の省エネモチベーションは持っていたはずであるが、その状況でも成し得なかった省エネ型成長が可能であるかは慎重な議論が必要だ。

これが単なる予想なのであれば構わないが、この予想を前提として温暖化の目標を立て、それを世界に公約してしまうことは、日本が約束を破れない特異な国であるからこそ不安を覚える。削減目標算定の前段階として最終エネルギー消費や電力需要の見通しを算定するのであれば、過去のトレンドと大きく乖離するのは適正ではないだろう。

最終エネルギー消費や電力需要を算出した後に織り込まれる省エネに対しても期待が高い。省エネルギー小委員会の中上座長がその第1回会議で、「いつの時代も最後は全部省エネにツケが回ってくる」(省エネルギー小委員会第1回会議(平成25年11月5日)議事録)と発言されているが、エネルギーの供給サイドが見通せないこの時代においては、省エネにツケを回す、すなわち「省エネに期待して大きな削減目標を掲げよう」、「省エネを頑張れば高い削減目標も達成できるだろう」というマインドがより強くなる。日本の技術力に対する漠然とした信頼感に裏打ちされ、省エネへの期待は高まる一方である。

省エネの過剰期待による「未達」でいいのか?

しかし、革新的技術の開発には時間が掛かり、その技術が普及するまでにはさらに長い時間を必要とする。我が国は2020年以降の目標年限をまだ決定してはいないが、仮に2030年までの目標だとしても残された時間はあと15年。技術開発と普及の時間軸としては決して十分なものではない。

省エネに向けて足元でやれることはまだある。特に投資回収年数の長さから省エネ技術に投資することをためらう中小企業に対する支援策の充実や、効率が悪いと言われる日本の建物・家屋の効率改善は急務だ。しかし、省エネはタダではないし、エネルギーの使用は生活の中にあるため、国の施策がなかなか響かない分野でもある。

省エネへの期待はどの程度が”適正”なのか。世界に向けた公約の前提であるならばあまり過度な期待はしないほうが良い。私は、大きな目標を掲げられないことよりも、言った目標を達成できない方がより「恥ずかしい」と思うからだ。

(2015年4月20日掲載)

関連記事

-

問題:北緯60度から70度の間の世界の森林(シベリアやアラスカなど)を全部伐採したら、地球はどれだけ温暖化するか? 答え:0.4℃、気温が下がる(上がるのではない!) あれ? 温暖化対策のために、植林しているんじゃなかっ

-

アゴラチャンネルにて池田信夫のVlog、『地球温暖化はあと2℃以内』を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をい

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

以前、東京の日射が増えている、という話を書いた。 日射が3割も強くなっているのでお気を付けて すなわち、全天日射量(地表に降り注ぐ太陽エネルギー)の年平均値が、1975年ごろと比較すると、3割も強くなっていた。理由は、大

-

表題の文言は、フランス革命を逃れて亡命してきた王侯貴族たちを、英国人が揶揄した言葉である。革命で人民が求めた新しい時代への要求からは何事も学ばず、王政時代の古いしきたりや考え方を何事も忘れなかったことを指す。 この文言は

-

米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。4月21日の放送では「温暖化交渉、日本はどうする?」をテーマに、放送を行った。出演は杉山大志(電力中央研究所上席研究員・IPCC第5次報告書統括執筆責任者)、竹内純子(国際環境経済研究所理事・主席研究員)、司会は池田信夫(アゴラ研究所所長)の各氏だった。

-

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間