シンポジウム 遺伝子組み換え作物は危険なのか?

日本の農業の姿が自立、競争へ変わろうとしています。そして世界の農業では遺伝子組み換え作物が、生産の拡大やコストの削減に重要な役割を果たしています。

ところが日本では、なぜかその作物を自由につくり、活用することができません。健康に影響するのではないか、栽培すると生態系を変えてしまうのではないかなど、懸念が消費者の間にあります。

「遺伝子組み換え作物はなぜ誤解されるのか」「なぜ日本で生産ができないのか」をテーマに、その本当の姿を、多面的な視点から考えるシンポジウムを開催します。ジャーナリスト、生産者、研究者、消費者団体幹部らが出席します。

遺伝子組み換え作物の問題を考え始めるきっかけとして、また詳しい方は新しい知識を獲得する場として、ぜひご参加ください。共に問題を考えましょう。

出席者:

小島正美(毎日新聞編集委員)

田部井豊(農業生物資源研究所研究員)

有田芳子(主婦連合会会長)

小野寺靖(農業、北海道在住)

司会: 池田信夫(アゴラ研究所所長)

日時:2016年2月29日(月曜日)18:30〜20:30

イイノホール Room B

東京都千代田区内幸町2−1−1

小島正美氏と編著書

池田信夫氏

※このシンポジウムは、ニコニコ生放送、またYoutubeで公開されます。

(2016年2月8日掲載)

関連記事

-

(上)より続く 受け入れられた遺伝子組み換え作物 イリノイ州の農家のダン・ケリーさん(68)の農場も訪れた。 よく手入れされた美しい農園だった。大学卒業後に会社務めをした後で、父親の農場を手伝いながら金を貯め、土地を自分

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

11月9日、米国の環境団体「憂慮する科学者連盟」(UCS:Union of Concerned Scientists)が非常に興味深い報告書を発表した。「原子力発電のジレンマ-利潤低下、プラント閉鎖によるCO2排出増の懸

-

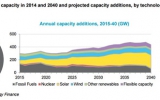

米大手経済通信社ブルームバーグの調査会社であるブルームバーグ・ニューエナジー・ファイナンスは13日、2040年までの「エネルギーアウトルック2016」を公表した。

-

敦賀発電所の敷地内破砕帯の活断層評価に関する「評価書」を巡っての原子力規制庁と日本原電との論争が依然として続いている。最近になって事業者から、原子力規制委員会の評価書の正当性に疑問を投げかける2つの問題指摘がなされた。

-

運営事務局よりこのシンポジウムの司会進行は地域メディエーターが担うことが説明され、司会者の開会宣言に続き、シンポジウムの位置付けと今日のシンポジウム開催に至るまでの経緯が説明された。

-

地域メディエーターより、シンポジウムの位置付けを説明し、原発事故の3年半の経緯とその間の福島県民の気持ちの揺れ動きを振り返った。

-

(上より続く) 専門家として現場からの直言を続ける 問・行政にも、エネルギー産業にも、現場の実態を直視し、利害関係なく正論を述べようとする青山さんの姿を評価する人々がいる一方で、その行動を煙たがる人がいるようです。 青山

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間