原子力を殺すのは原子力ムラ自身である

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

原子力損害賠償法を適用すれば公正かつ透明にできた賠償の責任を東電に負わせて官僚はその裏に逃げ込み、他方で東電の破綻による銀行の損失を防ぐために「支援機構」という抜け穴をつくり、国も東電も責任をもたないまま巨額の税金がつぎこまれている。

民主党政権が法的根拠もなくすべての原発を止めるのを役所も電力業界も座視し、原子力規制委員会の膨大で無意味な安全審査が終わるのを待っている。誰も当事者意識がないのは、「国策民営」という中途半端な制度設計に原因があったのかもしれない。

澤氏は「この『国策民営』とは、いわば政治家・政府・電力会社といった関係者が相互依存的に作り上げてきた責任のもたれ合い構造である」(強調は引用者)と書いている。

その結果、なしくずしに脱原発になだれこんでいるが、そのリスクを誰も真剣に考えていない。彼が脱原発のリスクとしてあげるのは、次のような問題だ。

- エネルギーのポートフォリオ:このまま原発を減らしていくと、原油価格など化石燃料の価格が上がったり供給が不足した場合、日本経済全体に影響が出る。

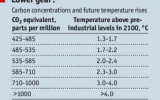

- CO2排出量:今のエネルギー・ミックスでは「2030年までにCO2を26%減らす」という国際公約は守れない。

- 技術・人材:このまま原子力産業が衰退すると、技術者が高齢化し、核燃料サイクルや廃炉などの作業を維持することが困難になる。

今のようにリスクを回避することは、個別の電力会社にとっては合理的だろうが、長期的には停滞する日本経済に大きな打撃となる。政府が長期戦略を立て、原子力事業を集約すべきだ、と澤氏は提言している。必要であれば、電力会社の合併や原発の国家管理といった手段も考えられる。

いずれにせよ大事なことは、原子力政策の責任の所在を明確にし、そのリスクと便益を定量的に明示した上で長期的な戦略を立てることだ。その際、民主的な手続きは必要だが、マスコミの無責任な「反原発」ムードにおびえるべきではない。

澤氏が死去する3日前に書き上げたこの原稿は、彼の行政と電力業界への遺言ともいうべきものだ。電力関係者はその遺志に応え、日本経済のもっとも重要なインフラを支えているという自覚と当事者意識をもってほしい。

(2016年3月7日掲載)

関連記事

-

今回は英国の世論調査の紹介。ウクライナ戦争の煽りで、光熱費が暴騰している英国で、成人を対象にアンケートを行った。 英国ではボリス・ジョンソン政権が2050年までにCO2を実質ゼロにするという脱炭素政策(英国ではネット・ゼ

-

原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。

-

きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになってい

-

“ドイツのソフトな全体主義化”。陰謀論だと言われることは承知の上で、随分前からこの問題に言及してきた。ドイツで起きる出来事を真剣に定点観測するようになってすでに20年あまり、政治や世論の転換前の兆候として、メディアで使わ

-

筆者は現役を退いた研究者で昭和19年生まれの現在68歳です。退職後に東工大発ベンチャー第55号となるベンチャー企業のNuSACを立ち上げました。原子力技術の調査を行い、現在は福島県での除染技術の提案をしています。老研究者の一人というところでしょうか。

-

以前アゴラに寄稿した件を、上田令子議員が東京都議議会で一般質問してくれた(ノーカット動画はこちら)。 上田議員:来年度予算として2000億円もかけて、何トンCO2が減るのか、それで何度気温が下がるのか。なおIPCCによれ

-

9月末に国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書が発表されることをきっかけに、9月3日に池田信夫さんの「言論アリーナ」に呼んで頂き、澤昭裕さんも交えて地球温暖化の話をさせて頂く機会を得た。(YouTube『地球は本当に温暖化しているのか?』)その内容は別ページでも報告されるが、当日の説明では言い足りなかったり、正確に伝わるか不安であったりする部分もあるため、お伝えしたかった内容の一部を改めて書き下ろしておきたい。

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

![Wedge (ウェッジ) 2016年 3月号 [雑誌]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51zhHeW-HsL._SL160_.jpg)