IEAの分析から見る太陽光・風力発電の限界・上

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。

1・地球温暖化は避けられない

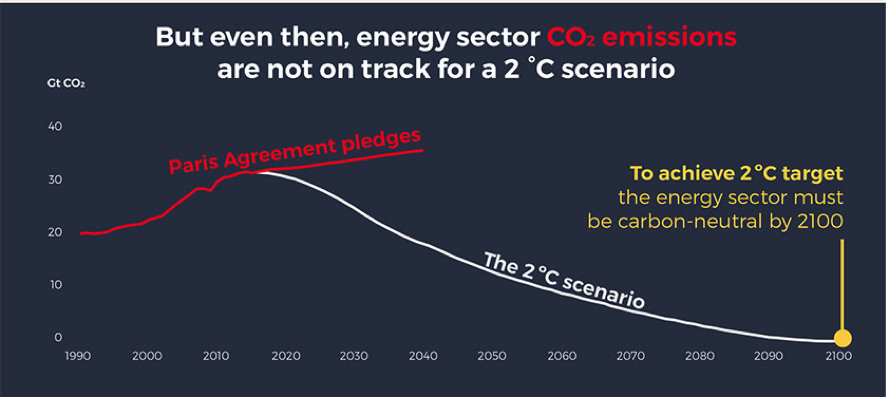

パリ協定に従い各国が約束草案を提出しているが、それらをすべて合わせてもCO2排出量は増え続け、温暖化が大きく進む(図1)。

図1・約束草案内容は2度目標とかけ離れている

注)上部の赤い曲線が約束草案に基づくCO2排出量、白い曲線が2℃シナリオ(2100年の排出量ゼロ)

2・温暖化対策には「450シナリオ」が必要:しかし実現は絶望的に困難

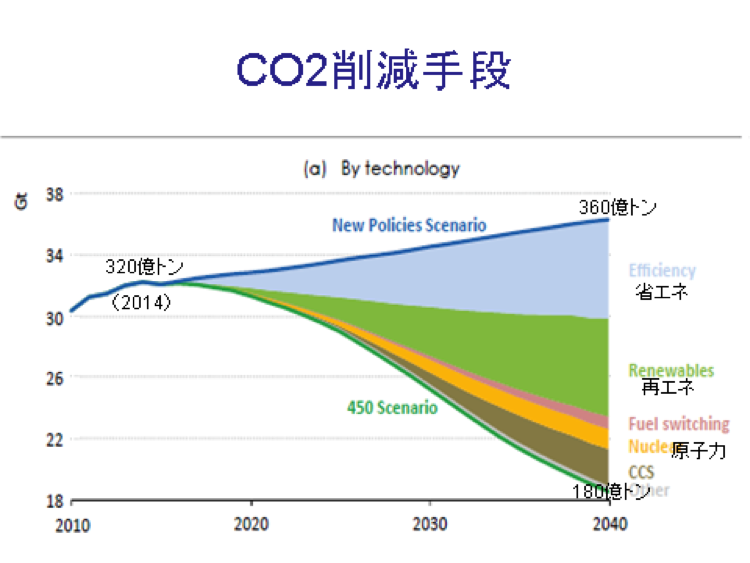

IEAは本レポートで「新政策シナリオ」(各国の約束草案を加味して2040年までのエネルギー需給を展望したフォアキャスト手法による予測)と「450シナリオ」(2100年の温暖化を2度以内に抑える目標を設定し、その目標からバックキャスト手法により作成した予測:大気中のCO2濃度を450ppmに収めることから「450シナリオと呼ぶ)を作成している。新政策シナリオではCO2排出量が2040年まで引続いて増大し、温度上昇も2100年には2.7度が見込まれる。したがって新政策シナリオから450シナリオへと大幅なCO2削減が求められる。

CO2の年間排出量で見ると、2040年時点で新政策シナリオの360億トンから450シナリオの180億トンまで半減させる必要があり、その半減を担う2つの大きな柱として「省エネ(Efficiency)」と「再生可能エネルギー(Renewables)」を挙げている(図2)。

図2・450シナリオのCO2削減手段

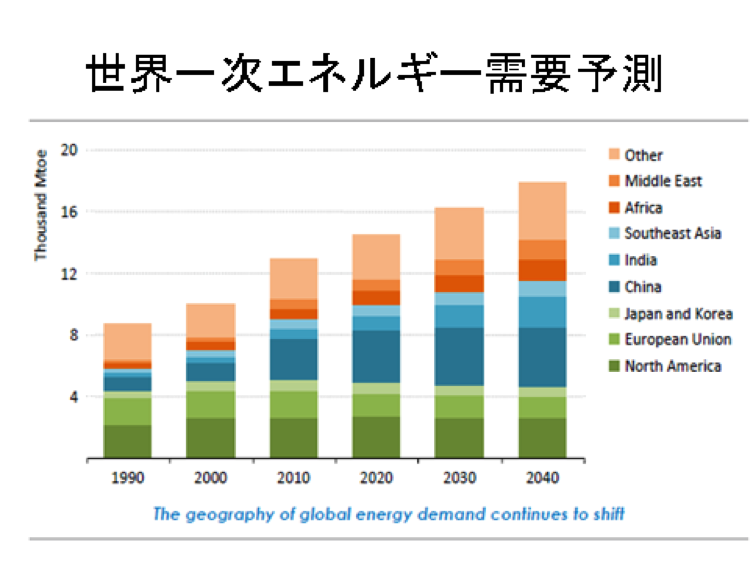

筆者(小野)検証:目標から逆算して削減手段とスケジュールを描くという450シナリオで採用されているバックキャスト手法は分かるものの、実際に達成できるかというと甚だ疑問である。最初に「省エネ」が挙げられる。経済成長とエネルギー消費の相関関係を断ち切って、経済成長を果たしながらエネルギー消費を減らして行くということは先進国でも果たし得ていない。ましてや将来の世界では、新興国の中国やインドがメインプレイヤーとなってエネルギー消費を拡大し、中東や東南アジア諸国が追随すること(図3参照)、電気のない生活をしている全世界の12億の人々や薪などの固体バイオ燃料に調理や暖房を依存している40億の民が石油やガスなどのエネルギーを必要としていることから見て、世界各国が経済成長を果たしながらこのように大幅な省エネを果たすことは実際には無理である。

次に同じような削減率を担わされている再生可能エネルギーであるが、今後は太陽光・風力に依存する割合を大幅に増やすことが想定されているものの、後述するように技術的・経済的困難が表面化して来よう。CCS(炭酸ガス回収貯蔵)も貯蔵場所の確保やCO2の回収・輸送・貯蔵に要するエネルギー投入とコストの面からその適用には大きな制限が生じよう。残るは原子力であるが、後進国にもあまねく行き渡らせることには自ずと限度があろう。このように450シナリオは八方塞がりの状態と言えよう。

図3・新政策シナリオにおける世界一次エネルギー需要予測

注)新政策シナリオは約束草案を踏まえた将来のエネルギー・シナリオであり、最も 実際に近いものと言えよう。グラフに見るように、インド、中国、中東などの新興国・後進国の消費増大は大きなものがある。

3・太陽光・風力発電の限度

再生可能エネルギーの主力は太陽光と風力であるが、レポートでは特別に3つの章(第10~12章)を設けて太陽光・風力などの変動電源の特性とそれをどのようにして電力系統に組み込むかを検討している。全発電量に占める太陽光・風力の割合がある程度(レポートでは25%)を越えると、需要を上回る発電が行われる時間帯が多くなり、それを緩和する新しい仕組み(電力貯蔵とデマンド・レスポンス)が必要になるが、それでも太陽光・風力の運転を抑制する時間帯が残るとの分析結果である。レポートに盛られた情報から何が読み取れるかを以下に詳述する。

(1)太陽光・風力の特性

希薄性:太陽光・風力は希薄な間欠的なエネルギー源であるため、需要に応じた供給を行うことができない。電力系統に対する貢献度として「容量クレジット(発電容量kWに対する貢献度)」があるが、太陽光・風力は概して低い数値(貢献度)しか持てず、また太陽光・風力が増えるほどその価値(貢献度)は低下していく。

変動性:太陽光・風力の発電量は大幅に、かつ急速に変動する。したがって急速に運転開始できる(あるいは出力を増やすことができる)別の安定電源を必要とする。

余剰性:太陽光・風力の発電量が大きい時に需要が少ない場合は余剰発電が発生する。とりわけ太陽光・風力の占める割合が電力系統内で大きくなるとその問題が生じる。一方太陽光・風力の発電量(kWh)を増やし、発電割合を大きくするためには、自身の稼働率が低いことを考えると沢山の設備を作る必要がある。設備量100万kWの原子力発電から得られる発電量(kWh)と同じ発電量を得るためには、風力の場合は2~4倍、太陽光の場合は4~8倍の設備量が必要となる。

筆者検証:この記述は太陽光・風力の特性を良く表している。しかし余剰性のところで、余る時のみの現象を解説しているが、不足する時の解説を省略している。とりわけ長期間にわたる天候不順(1週間におよぶ凪や梅雨などの悪天候)に対して適応できないことが太陽光・風力発電の致命的な問題であるのに、それに一切言及しておらず、対策についても述べていないのは本レポートの大きな欠陥である。

(2)バックアップ電源の犠牲が前提 ⇒これはおかしい

レポートはバックアップ役を務める安定電源(主に火力)の在り方について次のように記述している。

- 太陽光・風力が増えると既存の安定電源の役割は徐々に変わって行く。その役割は太陽光・風力発電を支えるための劣後的(subordinate)なものとなる。なぜなら太陽光・風力は最小限の運転コストしか掛からないからである。結果として、(450シナリオでは)2040年の太陽光・風力の発電設備量(kW)が平均需要量(kW)を上回ることになる。

- 450シナリオでは、多くの国ですべての電源の合計設備量(kW)が最大需要量(kW )を大幅に上回ることになる。これは電力システムの安定供給(adequacy)のために必要とされることである。一方で既存の安定電源(火力などのdispachableな電源)の多くがシステム中に残り、現在の稼働率よりもずっと低い稼働率で運転することになる。そのようにして、予備的な電源設備が太陽光・風力の発電量が少ない時に使われて安定供給を果たすのである。

- デンマークやドイツのような太陽光・風力が大きな割合になった国では、火力発電、とりわけ石炭火力の運転がよりフレキシブルに行われるようになっている。石炭火力が引退する場合でも(戦略的予備電源に組み入れられ)、太陽光・風力の変動を吸収するフレキシビリティーの提供に使われている。石炭火力のフレキシビリティーを上げるためには、例えばプラントの最小出力運転レベルを50%引下げ、さらに出力変化速度の30%増大などが行われている。

筆者検証:太陽光・風力を増やすとバックアップ電源が犠牲になるが、それがあたかも当然のように記述しているのは本レポートの大きな問題点である。なぜなら既存の電源の稼働率が犠牲になって下がれば、当然その採算が悪化して事業が成り立たなくなる。発電会社は当然そのような電源の退役・廃止を考えることになろう。もしバックアップ電源が廃止されたら、太陽光・風力発電そのものが成り立たなくなってしまうからである。

太陽光・風力の運転コストが最小であるから、他の電源よりも優先されるべきというのも間違いである。太陽光・風力は最初に投じられる資本コスト(kW当たりの建設コスト)が大きな割合を占め、その回収コストを考えると決して安価な電気にはならない。また電力系統全体に新たに発生するシステムコスト(送配電網拡張のコストやバックアップ電源のコスト)を考慮に入れると火力などの他の電源のコストよりも高く付くことを忘れてはならない。このレポートのように環境性(environment)のみを重視して、経済性(economy)や安定供給(energy security)をないがしろにしていては、エネルギー政策は成り立たない。

以下、下に続く。

関連記事

-

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ

-

ここ数年、日本企業は「ESGこそが世界の潮流!」「日本企業は遅れている!」「バスに乗り遅れるな!」と煽られてきましたが、2023年はESGの終わりの始まりのようです。しかし「バスから降り遅れるな!」といった声は聞こえてき

-

東日本大震災とそれに伴う福島の原発事故の後で、日本ではスマートグリッド、またこれを実現するスマートメーターへの関心が高まっている。この現状を分析し、私見をまとめてみる。

-

原子力発電所の安全目標は長年店晒しだった 福一事故の前、2003年に旧原子力安全委員会が安全目標案を示している。この時の安全目標は以下の3項目から構成されている。 ①定性的目標:原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性

-

11月24日にCOP29が閉幕して、2035年までに、先進国は途上国への「気候資金」の提供額を年間3000億ドルまで増加させることを約束した。現在の為替レートで48兆円だ。 「気候資金」の内容は、①途上国が受ける気候災害

-

私の専門分野はリスクコミュニケーションです(以下、「リスコミ」と略します)。英独で10年間、先端の理論と実践を学んだ後、現在に至るまで食品分野を中心に行政や企業のコンサルタントをしてきました。そのなかで、日本におけるリスク伝達やリスク認知の問題点に何度も悩まされました。本稿では、その見地から「いかにして平時にリスクを伝えるのか」を考えてみたいと思います。

-

米最高裁、発電所温暖化ガス排出の米政府規制制限 6月30日、米連邦最高裁は、「発電所の温暖化ガス排出について連邦政府による規制を制限する」判断を示した。 南部ウェストバージニア州など共和党の支持者が多い州の司

-

福島第一原発の事故から4年が過ぎたが、福島第一原発の地元でありほとんどが帰還困難区域となっている大熊町、双葉町と富岡町北部、浪江町南部の状況は一向に変わらない。なぜ状況が変わらないのか。それは「遅れが遅れを呼ぶ」状態になっているからだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ

- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ

- 国境炭素税開始でEU域内の農家が悲鳴を上げる