線量データはトレンドが命

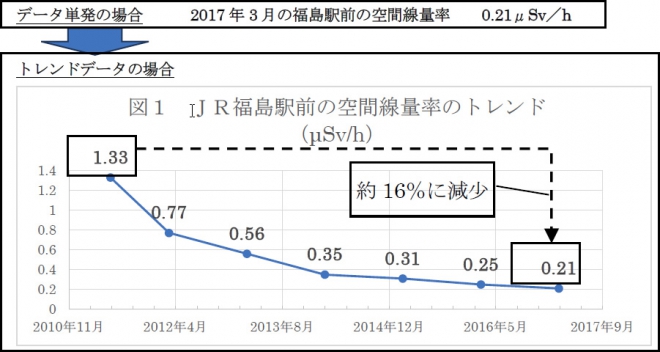

放射線の線量データが公表されるようになったことは良いことだが、ほとんどの場合、その日の線量しか表示しない。データの価値が半減している。本来、データは2つの意味を持っている。一つはその日の放射線量がどうなのかということ。2つ目は過去と比べてどのように変化してきたのか(トレンド)だ。例として福島駅前の空間線量率を見てみよう。図1はトレンドグラフだ。もし、その時点の空間線量率0.21μSv/hしか示されていなければ、年間被ばく線量1mSvに相当する0.23μSv/hを下回っていることしか判らない。

しかし、図1のように2011年からのトレンドが示されていれば、事故直後は0.23μSv/hの5倍以上もあったのに今はそれを下回っていることが判る。元々低かったのか、高い所から下がったのかは大違いだろう。私が初めて福島駅前を訪れた時、駅前の線量計は0.9μSv/hを示していた。0.23μSv/hの約4倍だ。市民はそれでも通勤、通学に忙しく、空間線量率が高いことを気にしていないように見えたのを覚えている。

事故後79ヶ月になる今年10月に訪れた時、環境再生プラザ(旧除染情報プラザ)周辺は0.15μSv/hに下がっていた。ピーク時に比べると9分の1である。図1のトレンドグラフはプラザを入ってすぐ右手に大きく表示している。心配なのは市民がトレンドに関心が低いことである。

トレンドデータの効用

トレンドテータの方は情報量が多いため、データが伝える意味が多い。下図を見ればどちらが良いかは一目瞭然である。

図1

なぜトレンドデータが使われないか

影響が最も大きいのはマスコミだ。マスコミは多くの場合、放射線の空間線量率を単発データでしか示さない。事故直後でも大半の視聴者はトレンドを知りたいと思っている筈なのだが、その日の単発データしか示さなかった。放射線被ばくがあれほど関心を持たれていたのに不思議である。経済データの場合は必ずトレンドが登場する。データを単発でみられることはほとんどない。

本当の理由は判らぬが、原因はデータの出典の問題だろう。マスコミはデータの出典を明確にする必要があるため、自治体等のホームページに載っているデータを使っているのであろう。だから、その自治体等のデータの改革が必要だ。

どうすべきか

データを利用するユーザは市民である。ユーザフレンドリーにすべきだと思う。ユーザが最も知りたいことは2011年の福一事故後のことだから、2011年3月からのトレンドが表示できるようにすべきだろう。福島県ではホームページに県内6方部の空間線量率の推移グラフ等、事故後のトレンドを表示している[注1]。これも一つの解だと思うが、残念ながらここからは図1のデータは引き出せない。少なくとも、利用者がデータを引用する時に、過去のデータがどうだったのかが判るようになっていれば良いのではないだろうか。

[注1] 県内6方部の空間線量率の推移グラフhttp://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukusimanoima.html

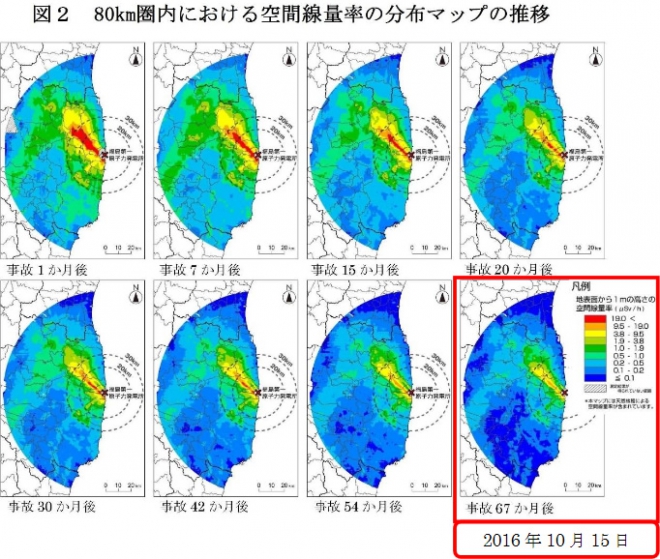

福島線全体の放射線は大幅に低減した

福島県全体の放射線量も図1と同じように大幅に低減している。図2には原子力規制委員会が今年2月に公表した、航空機モニタリング結果を示す[注2]。この図も図1と同じく、環境再生プラザの壁面に大きく表示している。

[注2] 原子力規制委員会「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について」2017.2.13,http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/13000/12701/24/170213_11th_air.pdf

以上

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

オーストラリアは、1998年に公営の電気事業を発電・送電・小売に分割民営化し、電力市場を導入した。ここで言う電力市場は、全ての発電・小売会社が参加を強制される、強制プールモデルと言われるものである。電気を売りたい発電事業者は、前日の12時30分までに卸電力市場に入札することが求められ、翌日の想定需要に応じて、入札価格の安い順に落札電源が決定する。このとき、最後に落札した電源の入札価格が卸電力市場価格(電力プール価格)となる。(正確に言うと、需給直前まで一旦入札した内容を変更することもできるが、その際は変更理由も付すことが求められ、公正取引委員会が事後検証を行う。)

-

7月15日、ウィスコンシン州ミルウオーキーで開催された共和党全国党大会においてトランプ前大統領が正式に2024年大統領選に向けた共和党候補として指名され、副大統領候補としてヴァンス上院議員(オハイオ)が選出された。 同大

-

豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算

-

バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。

-

経済危機になると、巨大企業は「大きすぎて潰せない」とされて、政府による救済の対象になるのはよくある話だ。 だが、科学の世界では話は別かと思いきや、似非気候科学に金が絡むと、明白に誤った論文ですら撤回されない、すなわち「大

-

自民党河野太郎衆議院議員は、エネルギー・環境政策に大変精通されておられ、党内の会議のみならずメディアを通じても積極的にご意見を発信されている。自民党内でのエネルギー・環境政策の強力な論客であり、私自身もいつも啓発されることが多い。個人的にもいくつかの機会で討論させていただいたり、意見交換させていただいたりしており、そのたびに知的刺激や新しい見方に触れさせていただき感謝している。

-

日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間