今後の再エネの普及を左右する「日本版コネクト&マネージ」の行方

少し前の話になるが2017年12月18日に資源エネルギー庁で「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」と題する委員会が開催された。この委員会は、いわゆる「日本版コネクト&マネージ」(後述)を中心に再生可能エネルギーの大量導入とそれを支える次世代電力ネットワークの在り方について議論する予定であり、再エネ業界から大きく注目されている。

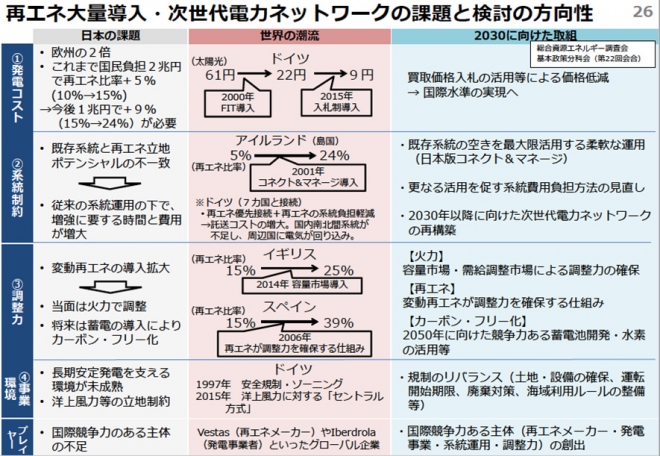

さて同委員会では日本の再エネ業界の課題について以下の四つの課題を挙げ、合わせてそれぞれに対して取り組みの方向性を示している。

①依然として日本の再エネの発電コストは欧州の二倍で国際的に高い水準にある。現在まで再エネ比率の5%の向上(10%→15%)で年間2兆円の国民負担が生じているが、エネルギーミックス水準に準拠して考えると今後追加1兆円の国民負担であと9%ほど再エネ比率を向上する必要があり(15%→24%)、発電コストの引き下げが急務となる。そのため今後は買取価格入札の活用等により価格低減を目指す。

②既存系統と再エネ立地ポテンシャルの不一致により「再エネ電源を作りたくとも系統の空き容量が存在せず繋げない」という系統制約の問題が顕在化している。こうした状況の中で従来の系統運用方針の下では系統増強に要する時間と費用が増大している。今後は既存系統を最大限活用する柔軟な運用(日本版コネクト&マネージ)や系統費用の負担の見直しや電力ネットワークの再構築を進める必要がある。

③太陽光発電および風力発電という変動再エネの導入が拡大したことにより、系統全体の調整力が不足してきている。当面は火力発電の下げ代で周波数調整することになるが、将来は蓄電池の導入で調整力のカーボンフリー化を目指す。

火力発電の調整力については当面容量市場・需給調整市場により調整力を確保する枠組みを作り、再エネに関しては変動再エネ側で調整力を確保する仕組みを作り、また並行して将来の調整力のカーボンフリー化に向けて蓄電池開発や水素の活用を進める。

④長期安定発電の開発を支える環境が未成熟な他、洋上風力等の新たな電源は立地制約が厳しく、結果として再エネ電源の開発が太陽光発電に偏っている。今後は規制のリバランスや国際競争力のある企業の育成に努める

このように委員会の議題は再エネ業界全般にわたる総花的なものだが、このうち①、③、④に関してはある程度方向性が見えており、前述の通り②の「日本版コネクト&マネージ」の導入を含む系統利用方針の見直しが議論の中心となると見込まれる。

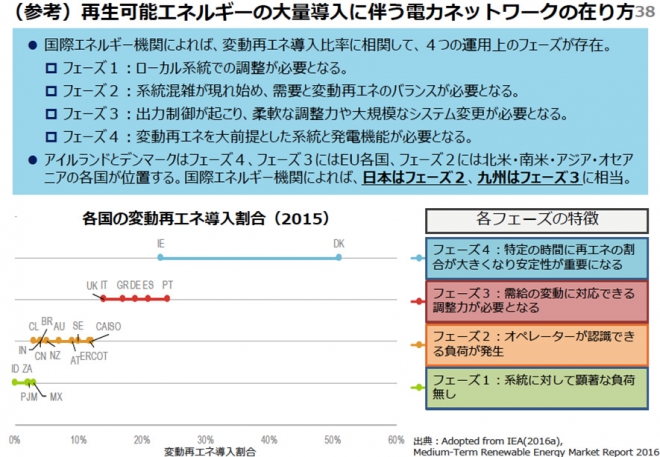

では我が国の系統の利用状況はどの様な状況なのかを確認しよう。国際エネルギー機関(IEA)の分類では系統の利用状況は以下の4つの段階に分けられる。

フェーズ1:系統に対して顕著な負荷なし

フェーズ2:オペレーターが認識できる負荷が発生

フェーズ3:需給の変動に対応できる調整力が必要となる

フェーズ4:変動制エネを大前提とした系統と発電機能が必要となる

この基準に照らすと、日本全体ではフェーズ2、九州ではフェーズ3と言われる段階にあるとされている。固定価格買取制度(FIT)の施行前は日本はフェーズ1とされていたので、日本の系統運用が新たな段階に入ったことは間違いないだろう。国際比較の観点では系統がメッシュ型で柔軟性に富む欧米各国は変動再エネの導入比率が高く、デンマークなどは再エネ導入比率が50%を超えている。他方日本の串刺し型の電力系統は、変動再エネの導入には不向きで長期的にはインフラの再整備が不可欠となるが、当面は運用によりどれだけ再エネの導入比率が高められるかが重要となり、それがまさにこの委員会の論点となる。

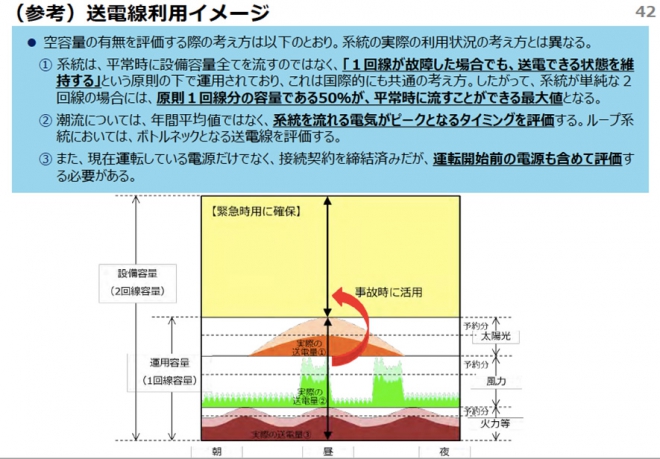

ここで現状の系統運用方針における系統の空容量の考え方に関して述べておく。現在国内で整備されている電力系統の回線数は故障発生時に影響が広範囲に及ぶと考えられる基幹系統を除き、送電線 1 回線故障時の供給信頼度、送電線作業停止を考慮して、原則として 2 回線とされている。つまり現状の運用方針では、設備容量の全てを使うことなく、その半分は緊急用に完全に確保していることにある。そのため一般に「もう空き容量がなく新たに電源を接続する余地がない」と言われている送電線網も、理由があるとはいえ、その実は半分程度しか設備容量を活用していないことになる。

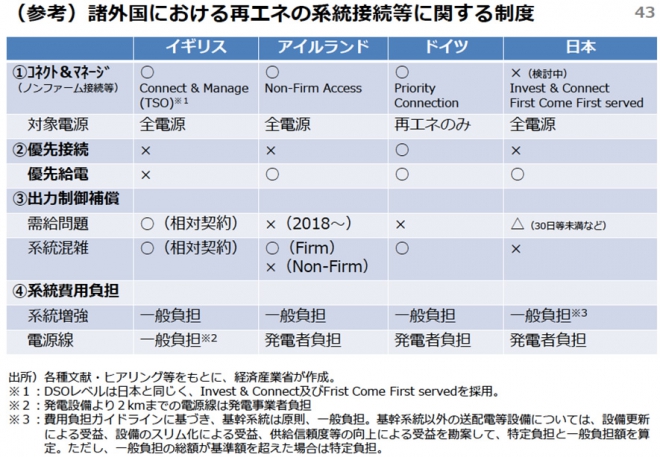

また日本の系統ルールは「Invest &connect(増設後の接続)「First Come First served(先着優先)」という二つの原則に準拠しており、こうした現状の系統利用ルールでは申し込み順に系統枠が確保されることになるため、実際には系統網に繋がれていない電源の予約分で占拠している系統枠が存在し、他方で系統への接続枠を確保したものの増設工事が進まず無為に待機状態にあるプロジェクトも多数存在することになる。長いプロジェクトでは系統増設工事の10年待ちというプロジェクトも存在する。この様な状況は系統の有効利用という観点でも、再エネ電源の早期普及という観点でも好ましくない。

そこで現在議論されているのが系統利用の「Connect & Manage(接続後の運用)」の転換である。一部系統混雑を認めて系統の予備容量も含めて活用することで、本来必要な系統の増設工事の完了を待たずとも、条件付きで新規電源の接続を認めるというものである。例えば増設工事の完了待ちの開発プロジェクトに関しては、予備用に確保している2回線のうちの1回戦を活用して新規電源の接続を認めるが、事故やメンテナンス時には発電の停止を義務付けるなどの運用が想定される。このような運用方法をとられれば、接続当初は出力制御を受ける可能性が高くなるが、増設工事を待たずとも早期の段階でプロジェクトを進めることができ、増設工事が進むにつれ徐々にその頻度が下がってくることになる。他方で系統運用が難しくなるので、高度な技術が求められることにもなる。

まだ議論が始まったばかりで「日本版コネクト&マネージ」の詳細ははっきりしないが、結論によっては系統制約を大幅に緩和することにつながるため、再エネ業界としては大きな期待が寄せられている。他方で安易に予備容量を開放すると系統網が脆弱になりかねず、委員会にはバランスの取れた議論が求められるところである。

*注:資料注の図表の引用は全て経済産業省HPより

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

経産省が、水素・アンモニアを非化石エネルギー源に位置づけるとの報道が出た。「製造時にCO2を排出するグレー水素・アンモニアも、燃焼の瞬間はCO2を出さないことから非化石エネルギー源に定義する」とか。その前にも経産省は22

-

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。 この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。 これでも結構大きいが、じつは、氷山の

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

日本が議長を務めたG7サミットでの重点事項の一つは気候変動問題であった。 サミット首脳声明では、 「遅くとも2025年までに世界の温室効果ガス排出量(GHG)をできるだけ早くピークにし、遅くとも2050年までにネット・ゼ

-

本年11月の米大統領選の帰趨は予測困難だが、仮にドナルド・トランプ氏が勝利した場合、米国のエネルギー・温暖化政策の方向性は大きく変わることは確実だ。 エネルギー温暖化問題は共和党、民主党間で最も党派性の強い分野の一つであ

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

スペイン政府の初動説明:停電の概要と初期分析 2025年4月28日に発生したスペインおよびポルトガルにおける広域停電から2週間が経過し、スペインのサラ・アーゲセン環境移行大臣が初めて公に説明を行いました。発表内容は以下の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間