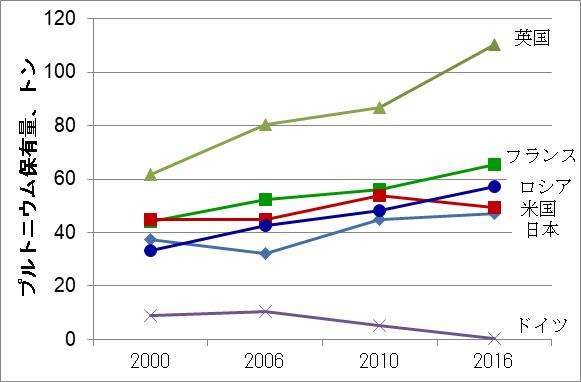

世界はどれだけ真剣にプルトニウム削減努力をしているか?

主要国の未照射プルトニウム保有量の変遷

- 英国、フランス、日本、ロシア、ドイツの保有量は発電炉の使用済燃料から回収されたプルトニウム、すなわち民生用プルトニウムに関する量

- 米国の保有量はいわゆる余剰核プルトニウム(解体核プルトニウムと、それ以外の軍事用途で用いられたプルトニウムで余剰と宣言されたもの)に関する量

- ロシアの余剰核プルトニウムに関しては、2001年5月に「1994年4月にモスクワで開かれたG8会合で大統領が述べた通り、最低50トンのプルトニウムを軍事用ストックから外し、マヤクに建設中の特別貯蔵施設に移す予定(2002年には移管可能)。関連するすべての手続きが整えば、このプルトニウムはIAEAの監視下に移す計画」とIAEAに報告している。その後米ロ間の協定(PMDA)で燃焼処分することにした34トンもその内数。しかし、「IAEAの監視下に移す」手続き(すなわち、INFCIRC549報告書への計上)は今日に至るまで実行されていない。これは、米国側が政治的混乱でPMDAの約束を果たせそうもないという事情を反映しているものと考えられる。現在INFCIRC549でロシアが報告している数値は、マヤクの再処理工場で主にVVER-440の使用済燃料再処理で回収したプルトニウム。

図から見える一般的観察事項

- 過去15年間を見ると、ドイツ以外においては各国とも民生用未照射プルトニウムの保有量は継続的に増加している。

- 国家の責任ある立場の人間が、「(原子炉級)プルトニウムは政治的に備蓄できない」(第250号 原子力委員会メールマガジン)などと言っている国は、日本以外にどこにもない。

- 民生用プルトニウムの最大保有国は英国はであるが、彼らは近視眼的なプルトニウムバランス論には組せず、今後数十年かけて燃やしていく計画を現在検討中。NDAの責任者は「プルトニウム在庫問題の解決は短距離走ではなくマラソンである」という言葉で国民(と国際社会)に理解を求めている。

- フランスが2003年に「分離プルトニウムの利用見通しに従って使用済燃料を再処理する」とのガイドラインを示したのは、その当時すでに毎年回収されるプルトニウムの全量をMOXで燃やせる体制が整っていたからである。しかし彼らも決してプルトニウムバランスを謹厳実直に守っているわけではない。現実には彼らの保有量も平均して毎年約1トンずつ上昇を続けている。彼らのガイドラインはあくまでも精神条項に過ぎない。

- フランスでは、これまでの累積で約200トンのプルトニウムを生産してきたが、毎年10トン(毎年1000トン排出されるウラン使用済燃料の全量再処理によるプルトニウム生産量に相当)を燃焼できる体制を確立しているため、これまで累積で約140トン(英国の保有量を大きく上回る)のプルトニウムを軽水炉で燃やしてきた。これは素晴らしい実績である。

- ドイツは、1972年から軽水炉でのMOX燃焼(日本でいうプルサーマル)の本格実施を進めてきており、一時は13基の原子炉でMOX燃焼が行われていた。脱原発決定後は、全炉停止までに保有するプルトニウムの全量をMOX燃料として燃やす方針を立てており、2018年初めの時点で稼働中の7基の原子炉のうちの5基で今なおMOX燃焼が行われている。ドイツは過去に約6,200トンの使用済燃料を英仏への委託で再処理し、総量で約50トンのプルトニウムを回収した。その全量の燃焼が間もなく完了しようとしている。ドイツの脱原発は感心できないが、プルトニウム問題への対応は模範的と言ってよい。

- ロシアでは、長年マヤク再処理工場が問題を抱え、処理能力が低迷していたが、近年施設改造が行われ、フル稼働が可能となり、VVER-1000の使用済燃料再処理も開始された。したがって、今後民生用プルトニウムの在庫は大きく伸びる可能性が高い。その一方でクラスノヤルスクに高速炉用(主にBN-800向け)のMOX燃料工場(年間生産量60トン)を完成させており、2019年にはBN-800をフルMOX炉心にする計画を進めているので、消費も躍進する可能性が高い。さらにREMIX方式と呼ばれる軽水炉でのプルトニウム多重リサイクル利用技術の開発も進めており、それが実現されれば、プルトニウムの生産と消費をバランスさせる体制の確立が期待できる。

- クラスノヤルスクのMOX燃料工場は本来は米国との解体核プルトニウム処分協定(PMDA)に基づき、解体核プルトニウムを用いてBN-600およびBN-800 向けMOX燃料を製造するための施設である。しかしながら、後述するような米国の状況に反発したプーチン大統領は2016年10月にPMDAの履行を凍結させる大統領令を発令した。したがって、当面のBN-800用MOX燃料生産には民生用プルトニウムが使用される可能性が高い。

- 米国では、サバンナリバーに建設中のMOX燃料工場の建設を、異常なコスト上昇を理由に中断して、PMDAで約束したMOX燃焼方式を破棄し、より安価な「希釈処分」(dilute and dispose)方式に切り替えるという動きがオバマ政権時代に起こった。プーチンのPMDA履行凍結命令はこうした米国の動きに対する強い反発の表れである。その後政権交代が起きたが、「安価」に目を奪われたトランプ政権もその方向で政治決断をしようとしている。しかし、そうした一方的変更は、かつてDOEの原子力局長やNRC委員を務めたピーター・ライオンズ氏も指摘するように、ロシア側が同意する可能性はほとんどない。米国の迷走は、米国自身の余剰核削減(2011年のPMDA改定では、2018年にMOX燃焼を開始し、15年間で完了させるとした)を宙に浮かせ、全く見通しを立たなくさせたばかりか、すでに実施に向けたインフラ整備を完了しているロシア側での削減を凍結させるという深刻な事態を招いている。プルトニウム保有量の削減による国際的脅威解消という意味では、こちらのほうがはるかに深刻かつ喫緊の問題であり、その見通しを全く無くしてしまった米国は、日本のプルトニウムの不当に誇張された国際脅威論を振りかざす資格は全くない。

- そうした観点からの反論も全くできないまま、米国の再処理強硬反対論者の画策に端を発する米国の圧力に屈した日本の外交の幼稚さは、末期的というしかない。

- プルトニウム問題に関する米国人の意見は一貫性を欠いており、その時々の意見を鵜呑みにするべきではない。プルトニウム削減については、理念の点からもフランスやロシア(そして英国やドイツ)の言っている(実行している)ことのほうがはるかに筋が通っており、実績からも明らかに信頼できる。

- 政府は、脱原発団体と米国の再処理反対論者たちが仕掛けたプルトニウム悪玉論に踊らされるのではなく、電気事業者が計画するプルサーマルの実施拡大支援に向けて、最大限の努力を傾注するべきである。

関連記事

-

寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

-

けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー

-

英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。

-

放射線被害の健康被害の全貌は不明なものの、現在のところ甲状腺がんと、事故処理作業員に被害は限定されていると、紹介している。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「次世代原子炉に未来はあるか」です。 3・11から10年。政府はカーボンニュートラルを打ち出しましたが、その先行きは不透明です。その中でカーボンフリーのエネ

-

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間