自治体「2050年CO2ゼロ宣言」の不真面目と罪

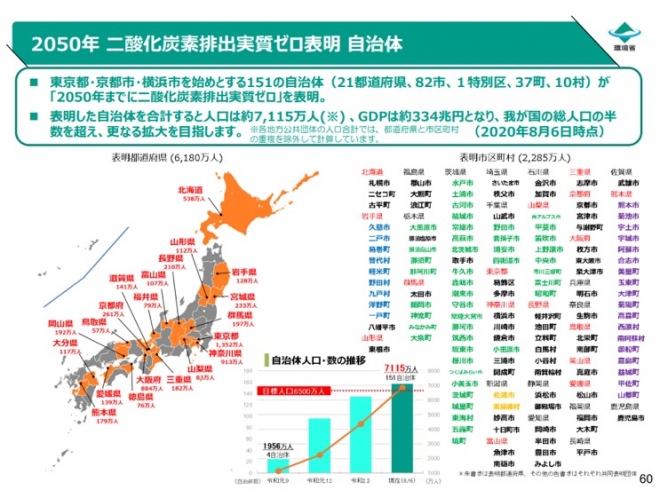

自治体で2050年迄にCO2排出をゼロにするという宣言が流行っている。環境省はそれを推進していて、宣言をした自治体の状況を図のようにまとめている。宣言した自治体の人口を合計すると7000万人を超えるという。

(環境省サイトより)

だがこれらの宣言は、どれもこれも不真面目極まりない。具体的な計画も無ければ、技術的・経済的な裏付けも無い。そもそも2050年にCO2をゼロにするなど不可能だから、具体的なことは誰も書けない訳だ。

もしも本気で2050年にCO2をゼロにするとしたら、莫大な費用がかかり、失業者が続出し、経済は大打撃を受けるはずだ。家庭は全部電化しなくてはならない。プロパンガス業者は廃業するのだろう。都市ガスも全部廃止するしかない。

建設機械を全部電化するのか?

農業機械も全部電化するのか?

工場は閉鎖するのか?

病院のボイラーはどうするのか?

明らかに甚大な経済影響のある宣言を自治体が表明するに当たって、住民に詳しく説明して合意を取ったと言う話も全く聞かない。住民の財産や雇用を守ることが使命である自治体がそれを放棄するのは重大な背信行為であり罪は深い。読者諸賢もご自分の自治体を図で見て頂きたい。いつの間にかCO2をゼロにすることを勝手に宣言されているのではなかろうか。

環境省はCO2ゼロを宣言した自治体に優先的に補助金を割り当てると報道されている。

「脱炭素」宣言都市を優先支援 50年実質ゼロ後押し―環境省(時事通信:9月19日)

これでますます多くの自治体が宣言をすることになりそうだ。だが具体性の全く無い宣言だけで補助金が貰えるとは何事か。全く勉強しない子どもが「次のテストで100点を取る」と宣言したら小遣いを遣るというようなもので、これを「空手形」と言わずしてなんと言うべきか。

関連記事

-

田中 雄三 中所得国の脱炭素化障害と日本の対応 2021年5月にGHGネットゼロのロードマップを発表したIEAは、「2050年ネットゼロ エミッションへの道のりは狭く、それを維持するには、利用可能なすべてのクリーンで効率

-

昔は“正確”が自慢だったドイツ鉄道が、今ではその反対で、“不正確”の代名詞になってしまった。とにかく遅延の度合いが半端ではない。 ヨーロッパの遠距離列車は国境を超えて相互に乗り入れているケースが多く、周辺国ではドイツから

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

-

トランプ政権の誕生で、バイデン政権が推進してきたグリーンディール(米国では脱炭素のことをこう呼ぶ)は猛攻撃を受けることになる。 トランプ大統領だけではなく、共和党は総意として、莫大な費用がかかり効果も殆ど無いとして、グリ

-

米国トランプ政権は4月8日、「美しいクリーンな石炭産業の再活性化」というタイトルの大統領令を発し、石炭を国家安全保障と経済成長の柱に据え、その推進を阻害する連邦規制を見直すこと、国有地での鉱区の拡大、輸出の促進などを包括

-

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。 2021年8月経済産

-

前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。 (前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス

-

4月の日米首脳会談では、炭素税(カーボンプライシング)がテーマになるといわれています。EU(ヨーロッパ連合)は今年前半にも国境炭素税を打ち出す方針で、アメリカのバイデン政権も、4月の気候変動サミットで炭素税を打ち出す可能

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間