「2050年ネットゼロ」には消費税52%分の炭素税が必要だ

CO2排出を2050年までに「ネットゼロ」にするという日本政府の「グリーン成長戦略」には、まったくコストが書いてない。書けないのだ。まともに計算すると、毎年数十兆円のコストがかかり、企業は採算がとれない。それを実施するには、政府の補助が必要だが、そんな財源はない。

ネットゼロに必要な炭素税は毎年114兆円

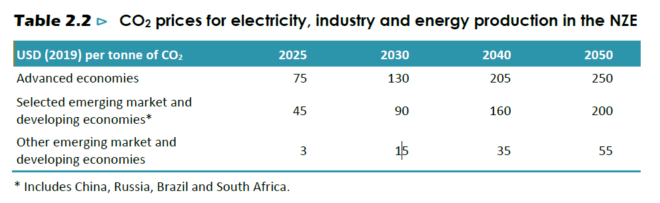

この点でIEA(国際エネルギー機関)の出した「ネットゼロ」ロードマップは正直である。その前提となるシナリオは、次の表のように、先進国では2025年にカーボンプライス(炭素税)が75ドル/トンから始まり、2050年には250ドル/トン。この数字はピンと来ないと思うが、ざっくりいって250ドルの炭素税は毎年36兆円。消費税に換算すると16%である。

ネットゼロを実現するためのカーボンプライス(ドル/トン)IEA

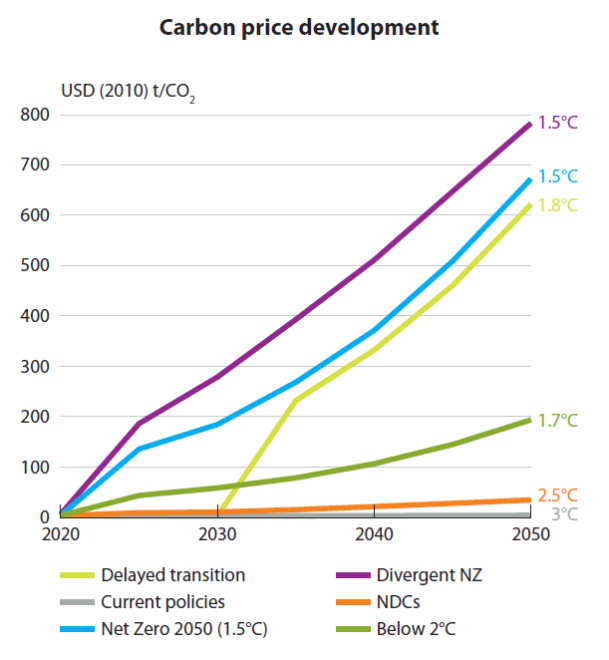

他のシナリオの見積もりは、もっと大きい。世界の中央銀行の有志によるNGFSのシナリオでも、2020年代に160ドルから始まり、最悪の場合は1.5℃上昇(ネットゼロに対応)に抑えるコストが、2050年に800ドルになると想定されている。これは毎年114兆円、消費税に換算すると52%である。

ネットゼロを実現するための炭素税(ドル/トン)NGFS

熱帯の途上国にはメリットがあるが、コストは先進国が負担する

ネットゼロの目的は、2100年までに産業革命前から3℃上昇すると予想される気温を、1.5℃上昇に抑えることだ。これはIPCCが2018年に提言した目標で、2030年までに46%削減という日本政府の目標は、その論理的な帰結である。

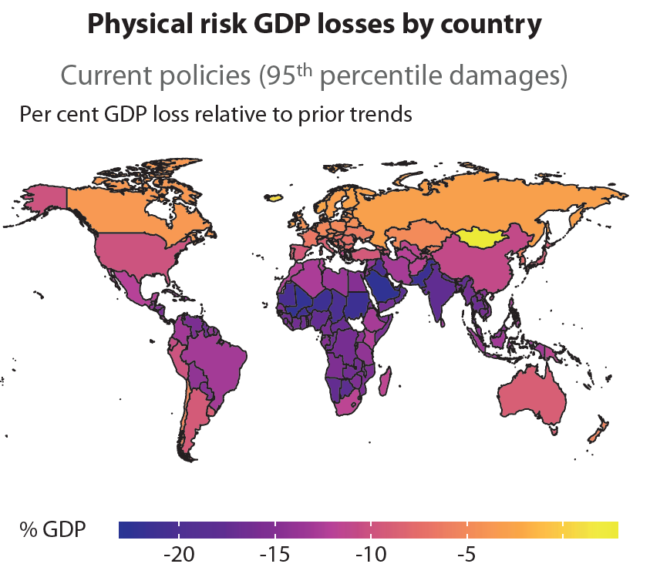

1.5℃上昇に抑えると、どんな効果があるのだろうか。次の図はNGFSが、最悪の場合(3℃上昇)のGDP損失を国ごとに図示したものだが、先進国のほとんどはマイナス10%程度で、ロシアやカナダでは暖かくなるので、ほとんど被害がない。

3℃上昇による2100年のGDP損失(NGFS)

GDPの20%以上の大きな被害が出るのは、インドやアフリカなど熱帯の発展途上国である。洪水が増える地域は、河川管理のできない途上国に集中し、先進国ではほとんど増えない。だからネットゼロのメリットは、先進国ではGDPの10%程度だが、これを金利3%で80年で割り引くと、現在価値はGDPの1%程度である。

先進国では80年先の温暖化対策のメリットは、現在の炭素税のコストよりはるかに小さいが、途上国ではその逆だ。IEAのシナリオでも、先進国は途上国の5倍から25倍のコストを負担する。つまり地球温暖化対策は、先進国がコストを負担して熱帯の災害を防ぐ開発援助なのだ。

それはやったほうがいいが、途上国の人々にとっては、2100年の地球の平均気温より、きょう生きるための食糧や医療が大事だ。それを知っているはずの国際機関がこんな非現実的なシナリオを発表するのは、政治的意図を疑わざるをえない。

しかし炭素税という形で、温暖化対策のコストが明示されたのは一歩前進だ。地球環境問題は命か金かの二択ではなく、費用対効果をいかに最適化するかという経済問題である。菅政権はネットゼロに国家予算を投入する前に、80年後の気温を1.5℃下げるために、消費税52%分の炭素税を払うかどうか、国民の選択を問うべきだ。

関連記事

-

河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

昨年の11月に米国上院エネルギー・天然資源委員会(U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources委員長はJohn Barrasso上院議員、ワイオミング州選出、

-

今年7月から施行される固定価格買取制度(FIT以下、買取制度)再生可能エネルギーで作られた電力を一定の優遇価格で買い取り、その費用を電気料金に転嫁する制度だ。

-

1. 三菱商事洋上風力発電事業「ゼロからの見直し」 2021年一般海域での洋上風力発電公募第1弾、いわゆるラウンド1において、3海域(秋田県三種沖、由利本荘沖、千葉県銚子沖)全てにおいて、他の入札者に圧倒的大差をつけて勝

-

17の国連持続可能目標(SDGs)のうち、エネルギーに関するものは7番目の「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」である。 しかし、上記の資料は国連で採択されたSDGsの要約版のようなものであり、原文を見ると、SDG7は

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回のIPCC報告では、新機軸として、古気候のシミュレー

-

自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間