英国人の5人に3人はネットゼロエミッションのための増税に反対

COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。

Stadtratte/iStock

欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春には英国のガス、電力価格は50%上昇するとの見方もある。卸売り価格が急騰する中で英国ではプライスキャップが適用されており、消費者に直ちに転嫁することを禁じている。現時点でプライスキャップは年間1277ポンドに設定されているが、来春にはこれを引き上げるという計画であり、これは消費者の負担を増大させることを意味する。

エネルギー産業の業界団体Energy UK のピンチベック事務局長は「昨今のエネルギー価格の上昇は経験したことがないものであり、冬季のしかもオミクロン株が広がっている中でのエネルギー価格上昇は消費者に大きな打撃である。消費者の支払うエネルギー料金のうち、エネルギー供給事業者がコントロールできるのは5分の1程度であり、大きいのはVATやグリーン課金等の政策コストである」と述べている。

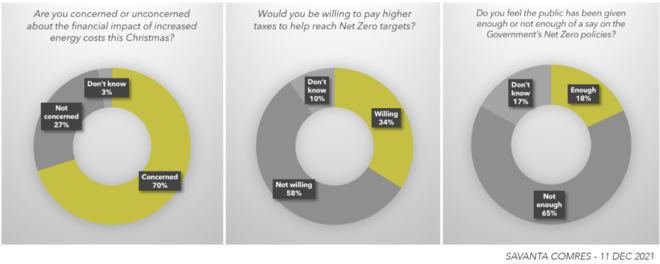

Net Zero Watch が実施した世論調査によれば、70%の英国人はクリスマスにおけるエネルギーコスト上昇に強い懸念を有しており、58%の英国人はネットゼロ目標達成のためにエネルギーコストに課される高額の税金を支払うつもりがないとしている。また65%の英国人は政府のネットゼロ政策について十分意見を聞かれていないと感じている。

(左)英国人のエネルギーコストへの懸念 (中央)ネットゼロへの支払い意志 (右)参加意識

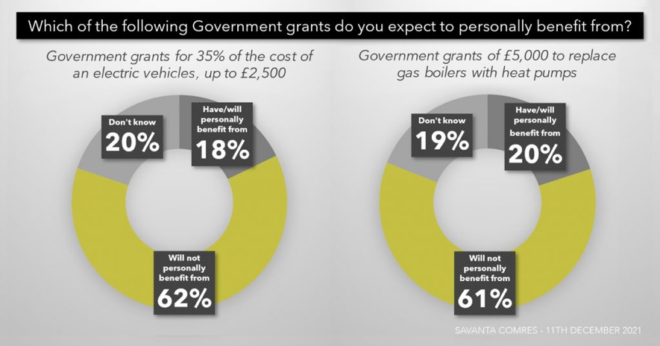

また回答者の60%は政府のグリーン補助金(ガスボイラーをヒートポンプに代えた場合5000ポンド補助、電気自動車を購入する場合、35%まで補助等)を使うつもりはないとしている。

地質調査によれば英国のボウランド盆地には1300兆立方フィートのシェールガスが埋蔵されており、うち25兆立方フィート、現在の価格で1兆ポンド相当ののシェールガスが採掘可能であるとされているが、英国政府は環境保護を理由にシェールガス開発をモラトリアムとしている。米国のバイデン政権が連邦所有地におけるシェールオイル・ガス生産を禁止しているのと同様である。

英国政府はCOP26において化石燃料に関する公的融資停止に関する共同声明採択を主導したが、欧州のエネルギー危機の原因の一つが化石燃料上流投資の不足によって需要超過になっていることを考えれば政府の施策がエネルギー価格高騰に拍車をかけているという指摘は決して的外れではない。

冬場の英国を悩ませるエネルギー危機の状況如何によっては、パリ協定が誕生したフランスをイエローベスト運動が席巻したのと同様、COP26のお膝元である英国においてグリーン政策に対する国民の支持がゆらぐことになるだろう。

関連記事

-

アメリカ共和党の大会が開かれ、トランプを大統領に指名するとともに綱領を採択した。トランプ暗殺未遂事件で彼の支持率は上がり、共和党の結束も強まった。彼が大統領に再選されることはほぼ確実だから、これは来年以降のアメリカの政策

-

日本政府は排出量取引制度の導入を進めている。前回記事では、それによって、日本のAIが敗戦するという話を書いた。 今回は、排出量取引制度は「消費税級のステルス大増税」だということを書こう。 政府は、2013年を起点として、

-

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。 だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。 プレスリリースに詳しい説明がある。 大正関東

-

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。

-

また大手炭素クレジット会社の社長が逮捕されました。 気候変動ウィークリー#539 -炭素詐欺の終焉は近いのか?- ハートランド研究所 今週初め、現存する最大のカーボンオフセット/クレジット取引の新興企業のひとつであるAs

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:気候カルテルは司法委員会の調査から逃げ回る) 今回は日本企業(特にサステナビリティ部門の担当者)にとってと

-

福島第一原発事故をめぐり、社会の中に冷静に問題に対処しようという動きが広がっています。その動きをGEPRは今週紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間