IPCC報告の論点㊾:要約にあった唯一のナマの観測の統計がこれ

PonyWang/iStock

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。

■

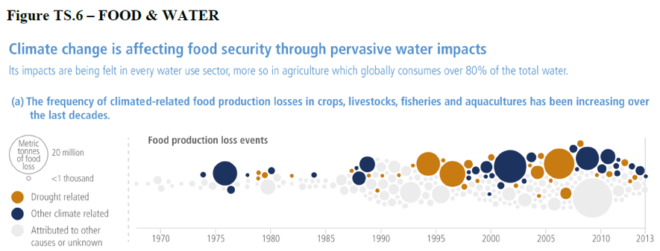

「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。

これは、気候に関連する農業影響を食料生産の損失トン数で示した図。干ばつに関係する損失(●)、他の気候関係の損失(●)、他の理由による損失(●)となっている。サイズは損失の大きさを示す。

この図の説明を見ると、「気候変動は水資源への影響を通じて食料安全保障に影響している・・・(a) 気候に関連する食料生産の損失の頻度は何十年にもわたって増加してきた」とある。

でもこの図を、気候変動による悪影響の増加と説明するのは間違いだ。

- この間、世界の食糧生産そのものが大変に増えたので、大規模な損失の回数が増えるのも当たり前だ。

- それに、昔より今のほうが報告がよくされるようになっただけかもしれない

- 以上2点を裏付けるように、「他の理由による損失(●)」も増え続けている。

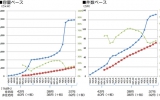

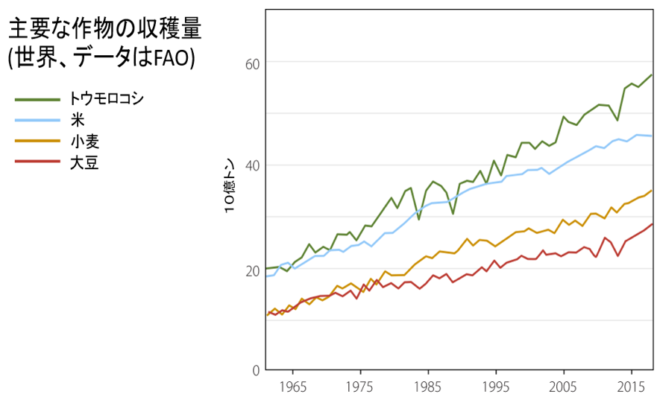

- それに、世界全体の食糧生産は激増したのだ(下図)。この重要な成功の中で、一部、自然災害によって損失が起きているにすぎない。

拙著「地球温暖化のファクトフルネス」より

すくなくとも、上記4点をよく考察し、必要な補正を施さないといけない。図TS.6のグラフを見せて、温暖化のせいで食料安全保障が悪化した、などと説明するのでは、普通の科学リテラシーを持つ読者ならば納得できないだろう。

じつは、この図TS.6の元になっているFig FAQ5.1.1(図は省略)の引用文献Cottrell2019を読むと、食料損失が増加傾向にあったことを示しているだけで、気候変動のせいだなどとは言っていない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

・IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

・IPCC報告の論点㊽:環境影響は観測の統計を示すべきだ

■

関連記事

-

5月23日、トランプ大統領は、 “科学におけるゴールドスタンダードを復活させる(Restoring Gold Standard Science)”と題する大統領令に署名した。 日本語(機械翻訳)は

-

本年1月17日、ドイツ西部での炭鉱拡張工事に対する環境活動家の抗議行動にスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリが参加し、警察に一時身柄を拘束されたということがニュースになった。 ロシアからの天然ガスに大きく依存して

-

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。 気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは「アメリカの環境政策と大統領選挙」です。 アメリカではグリーン・ニューディールという大胆な地球温暖化対策が議会に提案され、次の大統領選挙とからんで話題にな

-

失望した「授業で習う経済理論」 第4回目からはラワース著「ドーナツ経済」(以下、ラワース本)を取り上げる。 これは既成の経済学の権威に挑戦したところでは斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)と同じだが、仮定法で

-

世界の先進国で、一番再生可能エネルギーを支援している国はどこであろうか。実は日本だ。多くの先行国がすでに取りやめた再エネの全量買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)を採用。再エネ発電者に支払われる賦課金(住宅37円、非住宅32円)は現時点で世界最高水準だ。

-

福島の原発事故以来、放射能への健康への影響、とくに飲食による内部被曝に不安を訴える人が増えています。現状では、ほとんど問題にする必要はありません。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点⑳に続いて「政策決定者向け要約」の続き。前回と

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間