原子力規制委員会に「再稼動の是非を判断」する権限はない

東洋経済オンラインに掲載された細野豪志氏の「電力危機に陥る日本「原発再稼働」の議論が必要だ」という記事は正論だが、肝心のところで間違っている。彼はこう書く。

原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子力規制委員会の頭越しに政府が再稼働を決めることは法律上できない。原子炉等規制法で「原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない」、すなわち再稼働することはできないと規定されている。

これは誤りである。内閣は2014年2月21日の答弁書で「発電用原子炉の再稼働を認可する規定はない」と表明しているからだ。再稼動を認可する規定がないのに、原子力規制委員会にその「是非を判断する」権限があるはずがない。

「使用前検査」と安全審査は別の問題

細野氏のいう「原子力規制委員会の確認」とは、原子炉等規制法43条3-11の「使用前検査」のことだと思われる。ここでは「使用前事業者検査について原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない」と定めている。

これは再稼動の審査ではなく、既存の規制基準にもとづく定期検査の規定である。これは毎年1回行われる検査で、新しい規制基準に適合しているかどうかの安全審査(設置変更許可の審査)とは別である。これを混同する人が多いが、当時の主務大臣だった細野氏が混同しているのは困ったものだ。

使用前検査は、定期検査の最終段階で実際に定格出力で運転して問題ないかどうかを規制委員会が確認する検査で、確認されればそのまま送電開始する。これと新規制基準をからめる唯一の根拠は、田中私案と呼ばれる田中俊一前委員長の非公式メモである。そこにはこう書かれている。

新たな規制の導入の際には、基準への適合を求めるまでに一定の施行期間を置くのを基本とする。ただし、規制の基準の内容が決まってから施行までが短期間である場合は、規制の基準を満たしているかどうかの判断を、事業者が次に施設の運転を開始するまでに行うこととする。(施設が継続的に運転を行っている場合は、定期点検に入った段階で求める。)

ここで「新たな規制」というのは新規制基準のことで、規制が強化された時点でほとんどの原発は「不適合」になるが、その運転をただちに止めることはない。建築基準法の改正で耐震基準が強化されても、既存の建物が立ち入り禁止にならないのと同じだ。安念潤司氏も指摘するように「再稼動の申請」なる手続きが、法令には存在しないのだ。

安全審査は運転と並行して行うもの

このメモにも書かれているように、通常は一定の施行期間を置いて全国の原発の安全審査を順次おこない、新規制基準への適合を求める。それとは別に定期検査(田中氏は「定期点検」と一貫して誤記している)は従来の基準に適合したら終了し、運転を開始する。

ところが2012年夏に関西電力大飯3・4号機の再稼動が問題になったとき、民主党政権は適合性を「定期検査に入った段階で求める」ことにした。これは継続的に運転していた大飯の運転を止めない理由づけだった。

これを安倍政権になってから文書化したのが田中私案だが、ここに致命的な欠陥が含まれていることに規制庁の官僚も当時は気づかなかった。安全審査が終わるまで使用前検査ができないと、定期検査がいつまでも終わらないのだ。

田中私案で「規制の基準の内容が決まってから施行までが短期間である場合」と書かれているのは、安全審査が迅速に行われて数ヶ月で終わる場合には、それまで使用前検査を延期するという意味だろう。

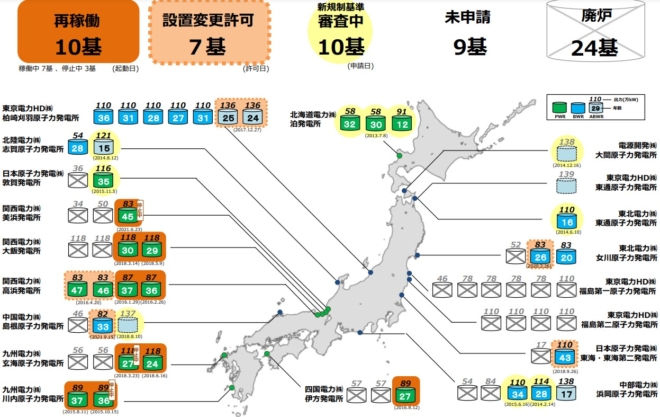

電力業界も、審査が半年ぐらいで終わるならしょうがないと考えてこれを認めたが、審査は予想を超えて長期にわたった。さらに「地元同意」という政治がからんで、田中私案から9年たった今も、審査中の27基のうち10基しか動いていない。そのうち3基が特重(特定重大事故等対処施設)でまた止められた。

資源エネルギー庁

まず「特重」で止まっている原発を再稼動せよ

くわしいことはGEPRに書いたが、このような私文書で原発が止まっていることが最大の問題である。田中私案は暫定的な提案だったので、安全審査のやり方を見直す必要がある。特に重要なのは、安全審査と運転の分離である。

具体的には、田中私案の「施行までが短期間である場合」には安全審査が終わるまで使用前検査ができないという例外規定を削除し、施行期間を明記すべきだ。これは非公式のメモを正式の委員会規則にするだけなので、国会の同意も必要ない。

特に設置変更許可が出て、地元も同意して運転した関西電力高浜1・2号機と美浜3号機が特重(テロ対策)の設備更新のために停止されているのは、田中私案にも根拠のない違法な運転停止である。

他方、委員会が柏崎刈羽6・7号機について東電に出した是正措置命令は、原子炉等規制法(43条3-23-2)にもとづく運転停止の命令であり、法的根拠がある。これ以外の「再稼動停止」は法令にもとづく命令ではないのだ。

関連記事

-

「インフレ抑止法」成立の米国・脱炭素の現状 8月16日、米国のバイデン大統領は、政権の看板政策である気候変動対策を具体化する「インフレ抑止法」に署名し、同法は成立した。 この政策パッケージは、政権発足当初、気候変動対策に

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表

-

エネルギー政策について、原発事故以来、「原発を続ける、やめる」という単純な話が、政治家、民間の議論で語られる。しかし発電の一手段である原発の是非は、膨大にあるエネルギーの論点の一つにすぎない。

-

G7貿易相会合が開かれて、サプライチェーンから強制労働を排除する声明が発表された。名指しはしていないが、中国のウイグル新疆自治区における強制労働などを念頭に置いたものだとメディアは報じている。 ところで、これらの国内の報

-

(GEPR編集部より)原発ゼロの夏を否定的に見る意見もある。日本の鋳造業と電力危機の関係を聞いた。

-

2021年6月末、北米大陸の太平洋岸北西部で40℃を超える熱波が発生した。カナダのリットンでは6月27日に46.6℃を記録し、カナダでの過去最高気温を84年ぶりに更新した。また、米国オレゴン州のポートランドでも6月28日

-

去る4月22日から経済産業省の第13回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆるFIT法)の改正議論が始まった。5月3

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間