東京都は太陽光発電が人権侵害しないことを規定せよ

blew_i/iStock

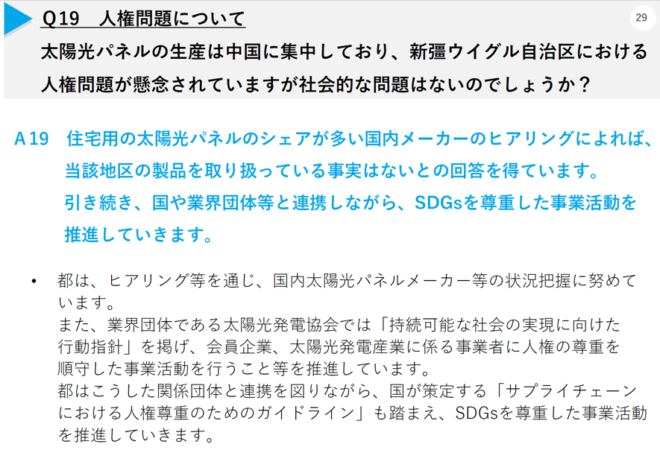

新設住宅への太陽光発電設置義務付けを検討中の東京都がQ&Aとして「太陽光発電設置 解体新書」を8月1日に出した。

Q&Aと言っても筆者がこれまで指摘した、一般国民の巨額の負担や、江戸川区等の洪水時の感電による二次災害等については全く触れていない。

他にもツッコミどころは満載だが、今回は、筆者が最も重要と考える人権問題に絞る。

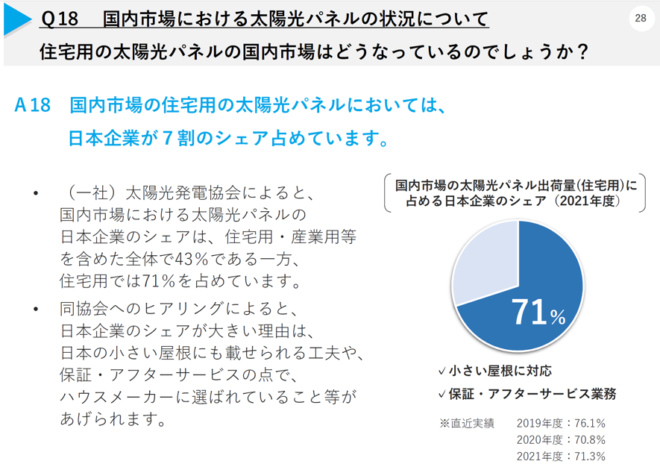

東京都は住宅用であれば国内企業シェアが多い、としているが、国内企業だからといって日本製のパネルとは限らない。中国製のパネルはどの程度あるのか?

それから、メーカーにヒヤリングをしたら新疆ウイグル自治区の製品は使っていないとのことだったそうだ。人権問題に関する調査をしたことは評価したい。何しろ、これまで国が見て見ぬふりをしてきた点だからだ:

だが、いったいどうやって証明するのか? 中国から輸入する際に、シリコンの採掘・精錬、パネル製造、モジュール製造の全ての工程に渡って新疆ウイグルの工場を使っていない証明を輸出者にさせたのだろうか? そもそも中国政府が人権問題自体を否定している中、そのような証明は可能なのか? 新疆ウイグル自治区のシェアは、いま世界の40%もある。

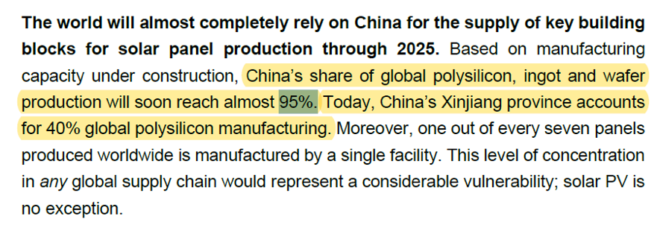

なお、国際エネルギー機関(IEA)の最新の報告によれば、これから太陽光発電における中国産のシェアは更に上がり、世界の95%に達する見込みだという:

このような中で太陽光発電を義務化するということは、事実上、中国製品の使用の義務化になりはしないのか?

東京都は、太陽光発電を義務化するよりも、むしろ、東京都民が人権侵害に加担しないようにするために、「設置事業者は、製品が人権侵害に加担していないことを証明すること」を規定すべきだ。

ただしそうすると、太陽光発電の経済性は現状よりも更に悪化して、ますます正当化できなくなる。

やはりこの義務化は止めるべきだ。

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変

-

そもそも原子力水素とは何か 原子力水素とは、原子力をエネルギー源として製造される水素のことをいう。2050カーボンニュートラル実現のためには運輸、産業、果ては発電においても水素を利用することがキーポイントなるといわれてい

-

地震・津波に関わる新安全設計基準について原子力規制委員会の検討チームで論議が進められ、その骨子が発表された。

-

1.第5次エネルギー基本計画の議論がスタート 8月9日総合資源エネルギー調査会基本政策部会においてエネルギー基本計画の見直しの議論が始まった。「エネルギー基本計画」とはエネルギー政策基本法に基づいて策定される、文字どおり

-

原子力発電所の再稼働問題は、依然として五里霧中状態にある。新しく設立された原子力規制委員会や原子力規制庁も発足したばかりであり、再稼働に向けてどのようなプロセスでどのようなアジェンダを検討していくのかは、まだ明確ではない。

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

-

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年が経過した。震災と事故の復旧は着々と進み、日本の底力、そして日本の人々の健全さ、優秀さを示した。同時にたくさんの問題も見えた。その一つがデマの拡散だ。

-

権威ある医学誌The Lancet Planetary Healthに、気候変動による死亡率の調査結果が出た。大規模な国際研究チームが世界各地で2000~2019年の地球の平均気温と超過死亡の関連を調査した結果は、次の通

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間