政府経済対策をしても来年の電力コストは10兆円増

Daniele Mezzadri/iStock

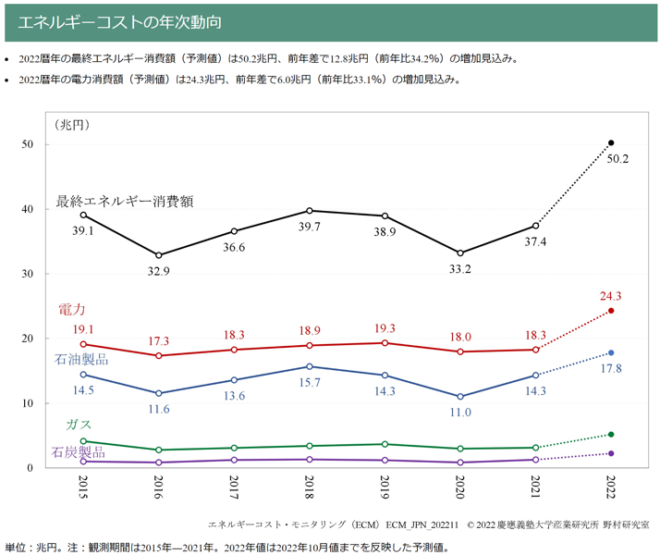

日本の国全体のエネルギーコストを毎月公表する慶応大学 野村教授のエネルギーコストモニタリング。

下図で、「電力コスト」とは家庭や企業の支払う電気代の合計。補助金などがあればその分下がる。(より詳しい説明はこちら)

その電力コストが2022年には急騰する見通しであることが図から分かる。2021年に比べると6兆円もの増加だ。

さていま電力各社が相次いで規制料金の値上げを発表しているが、来年2023年の電力コストはどうなるのか? 野村教授に聞いてみた。

来年は、9月までは政府経済対策による補助金があるので、2.5兆円ほど電力コストは軽減されます。

補助金が来年10月以降には継続されないとすれば、電力がまだ安価だった2016年に比べると、電力コストは10兆円増になるでしょう。

もしも来年の補助金が全く無いと仮定すれば、総額30兆円に近づくはずではないでしょうか。

いま消費税は税率10%で税収は約20%だから、電力コスト10兆円増といえば消費税の5%増税に相当する訳だ。経済の重荷になることは間違いない。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

石油がまもなく枯渇するという「ピークオイル」をとなえたアメリカの地質学者ハバートは、1956年に人類のエネルギー消費を「長い夜に燃やす1本のマッチ」にたとえた。人類が化石燃料を使い始めたのは産業革命以降の200年ぐらいで

-

大気汚染とエネルギー開発をめぐる特別リポート。大気汚染の死亡は年650万人いて、対策がなければ増え続けるという。近日要旨をGEPRに掲載する。

-

北朝鮮の国防委員会は2013年1月24日、国連安全保障理事会の制裁決議に反発して、米国を核兵器によって攻撃することを想定した「高い水準の核実験」を実施すると明言した。第三回目となる核実験。一体、高い水準とは何を意味するのだろうか。小型化、高濃縮ウラン、同時多数実験をキーワードに解読する。

-

気候・エネルギー問題はG7広島サミット共同声明の5分の1のスペースを占めており、サミットの重点課題の一つであったことが明らかである。ウクライナ戦争によってエネルギー安全保障が各国のトッププライオリティとなり、温暖化問題へ

-

GEPRはエネルギー問題をめぐるさまざまな立場の意見を紹介しています。環境問題のオピニオンリーダーで、UNEP・FI(国連環境計画金融イニシアティブ)特別顧問である末吉竹二郎さんにインタビューを行いました。

-

本年5月末に欧州委員会が発表した欧州エネルギー安全保障戦略案の主要なポイントは以下のとおりである。■インフラ(特にネットワーク)の整備を含む域内エネルギー市場の整備 ■ガス供給源とルートの多角化 ■緊急時対応メカニズムの強化 ■自国エネルギー生産の増加 ■対外エネルギー政策のワンボイス化 ■技術開発の促進 ■省エネの促進 この中で注目される点をピックアップしたい。

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPRは、サイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間