日本のCO2が「順調に」減っている理由は産業空洞化だ

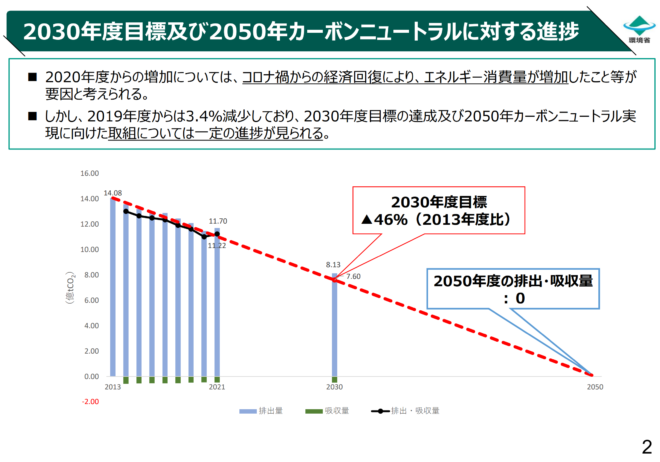

日本の温室効果ガス排出は減少している。環境省はカーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と書いている。

伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べたそうだ。

このオントラックという言葉は、上図の直線に沿って排出量が順調に減っている、という意味で使われている。

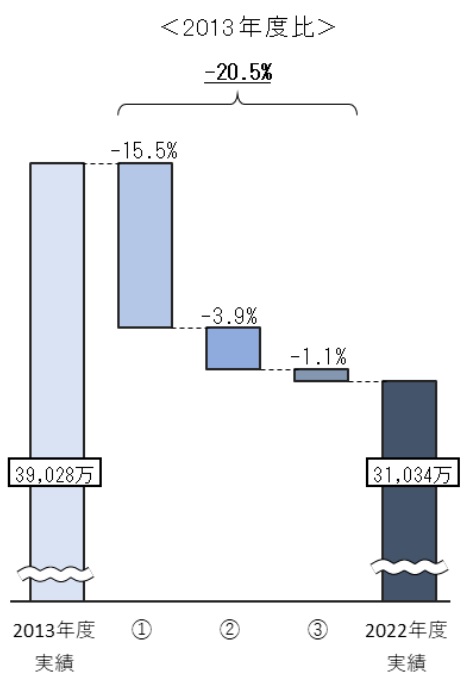

だが、排出量が減っている理由は何か。経団連の資料を見ると、産業部門についての要因分解が載っている:

図で①、②、③とあるのは以下の通りだ。

① 経済活動量の変化

② CO2排出係数の変化(エネルギーの低炭素化)

③ 経済活動量あたりエネルギー使用量の変化(省エネ)

つまり産業部門の2013年から2022年までのCO2排出削減の内訳は、76%が経済活動の低下(①)によるものだ。

エネルギーの低炭素化と省エネは合計で24%しかない。

つまり日本のCO2が「順調に」減っているのは、産業空洞化の結果にすぎない。

日本政府は、これまで「オントラック」でCO2が減ってきたから、2030年、2050年、とこのまま行けるとでも思っているのだろうか。そんなことをすれば、産業は本当に壊滅するだろう。

■

関連記事

-

地球温暖化の予測に用いられる気候モデルであるが、複雑な地球についてのモデルであるため、過去についてすらロクに再現できない。 地球平均の地表の気温については過去を再現しているが、これは、再現するようにパラメーターをチューニ

-

総選挙とCOP26 総選挙真っ只中であるが、その投開票日である10月31日から英国グラスゴーでCOP26(気候変動枠組条約第26回締約国会議)が開催される。COVID-19の影響で昨年は開催されなかったので2年ぶりとなる

-

東日本大震災とそれに伴う福島の原発事故の後で、日本ではスマートグリッド、またこれを実現するスマートメーターへの関心が高まっている。この現状を分析し、私見をまとめてみる。

-

現在ある技術レベルでは限りなく不可能に近いだろう。「タイムマシン」があれば別だが、夏の気温の推移、工場の稼動などで決まる未来の電力の需要が正確に分からないためだ。暑く、湿度が高い日本の夏を、大半の人はエアコンなく過ごせないだろう。そのために夏にピークがくる。特に、8月中旬の夏の高校野球のシーズンは暑く、人々がテレビを見て、冷房をつけるために、ピークになりやすい。

-

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。 ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害にな

-

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間