電気代が高い理由は3つ:みんな「亡国のエコ」のせい

peeterv/iStock

電気代が高騰している。この理由は3つある。

反原発、再エネ推進、脱炭素だ。

【理由1】原子力の停止

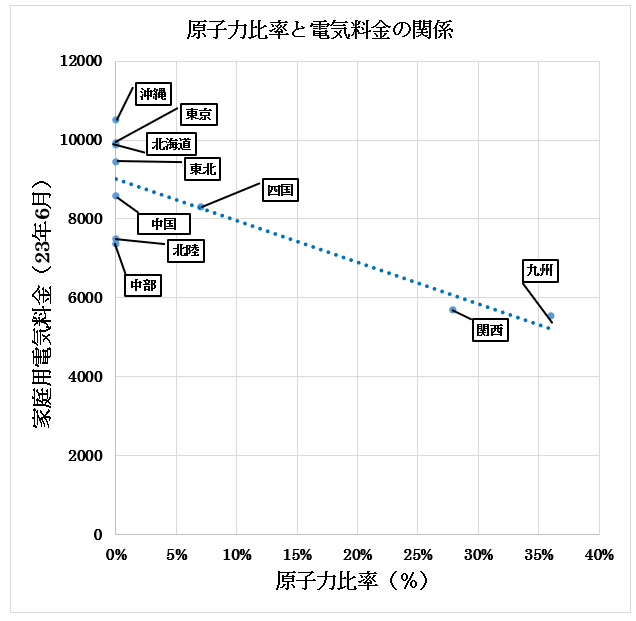

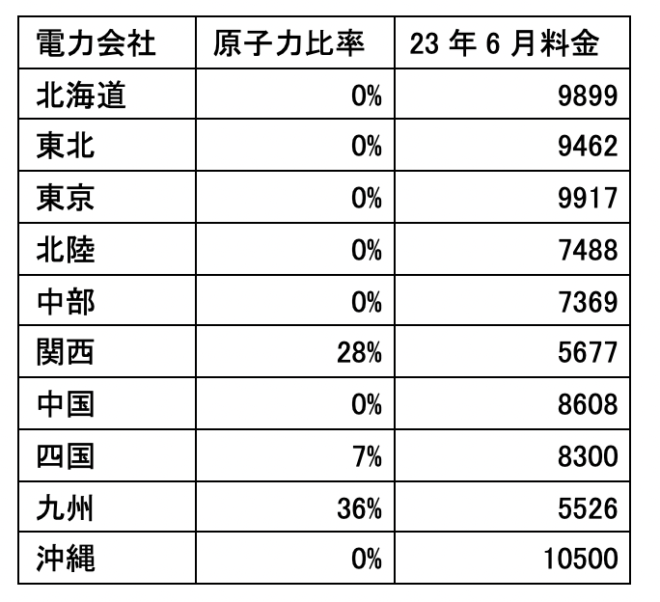

原子力発電を運転すれば電気代は下がる。図1と表1は、原子力比率(=供給される全電力に占める原子力発電の割合)と家庭用電気料金の関係を示したもの。原子力比率の高い九州、関西は電気料金が低い。

反原発活動で知られる菅直人元首相は、首相退任後に原子力規制委員会ができたときに「すぐに原子力を動かせない仕組みを作った」と放言した。それから10年もたったが、いまだに、日本は多くの原子力を動かせないでいる。

図1

原子力比率は2021年度のもの。

データ出所は以下リンク(関西電力、四国電力、九州電力)。家庭用電気料金は日経新聞調べの標準家庭の規制料金(2023年6月)。

表1

原子力比率は2021年度のもの。

データ出所は以下リンク(関西電力、四国電力、九州電力)。家庭用電気料金は日経新聞調べの標準家庭の規制料金(2023年6月)。

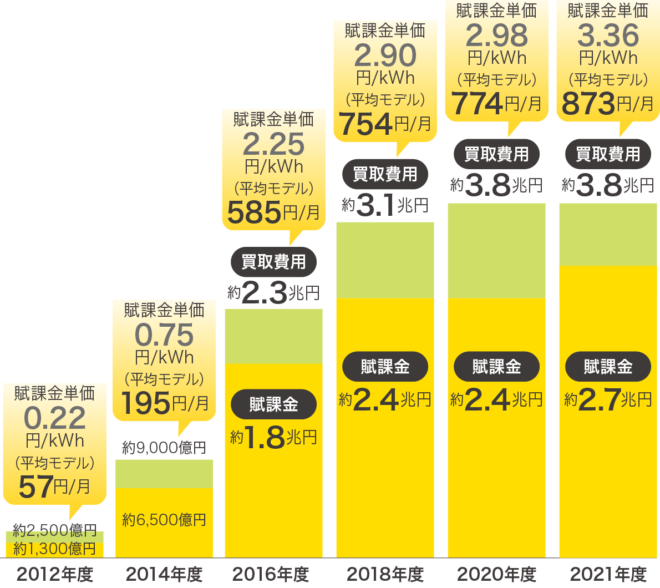

【理由2】再エネの大量導入

太陽光発電などの再生可能エネルギーの大量導入によって電気代は上がった。図2は再生可能エネルギー賦課金の推移。2021年度を見ると、賦課金総額は2.7兆円だから一人あたり年間2万円、3人家族なら6万円になる。月額873円とあるのは年間約1万円でこれが平均的な家庭の直接の負担額。残り5万円は企業の負担になっていて、その分、物価が上がったり給料が減ったりしている。

図2 再生可能エネルギー賦課金の推移。政府資料

【理由3】天然ガスの高騰

欧州の脱炭素政策は大失敗した。脱炭素のためとして石炭利用を止め、天然ガス開発を止めた。ドイツは同時に脱原発までした。

欧州は風力発電を増やしたがこれでは足りず、天然ガスを筆頭にロシアのエネルギー頼みとなった。この足下をみたプーチンは欧州の経済制裁などたかが知れていると見てウクライナに侵攻した。欧州がエネルギーで脆弱性を作りだしたことが戦争を招く大きな要因になったのだ。

欧州は(プーチンの予想には反して)ロシアからのエネルギー購入を止めたが、代わりに世界中からエネルギーを買い漁って、天然ガス、石油、石炭の何れの価格も暴騰した。

過去数年、脱炭素のためとして、世界的に化石燃料の採掘事業が停滞していたことも、価格暴騰に大いに拍車をかけた。

この煽りで日本の主要な発電燃料である液化天然ガス(LNG)価格も高くなった。欧州(TTF)、東アジア(JKM)のスポット価格に比べればそれでも安いが、これは長期契約を結んでいたおかげで、じつは電力会社のファインプレーだ(図3)。

図3 データ出所はJOGMEC

以上のように、いまの電気代高騰は、反原発、再エネ推進、脱炭素といった、「エコな」政策のせいだ。これを変えない限り、また同じことが起きるのは必定だ。

最近、原子力政策には変化がみられる。しかし政府は相変わらず脱炭素、再エネ最優先に邁進している。電気代はどこまで上がるのだろうか。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

痛ましい事故が発生しました。 風力発電のブレード落下で死亡事故:原発報道とのあまりの違いに疑問の声 2日午前10時15分ごろ、秋田市の新屋海浜公園近くで、風力発電のプロペラ(ブレード)が落下し、男性が頭を負傷して倒れてい

-

電気が来ないという理由で、AI用のデータセンターの建設が遅れている。 政府によれば、送配電網への未接続のデータセンター等の電力容量は2030年度までの累計で約1,500万kWに達し、日本の最大電力需要のおよそ1割に相当す

-

最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末

-

経営方針で脱炭素やカーボンニュートラルとSDGsを同時に掲げている企業が増えていますが、これらは相反します。 脱炭素=CO2排出量削減は気候変動「緩和策」と呼ばれます。他方、気候変動対策としてはもうひとつ「適応策」があり

-

米国のバイデン大統領は去る2月7日に、上下両院合同会議で2023年の一般教書演説(State of the Union Address)を行った。この演説は、年初にあたり米国の現状について大統領自身の見解を述べ、主要な政

-

12月8日記事(再掲載)。14日に衆議院選挙が行われ、事前の予想通り、自民党、公明党の連立与党が安定多数を確保。エネルギー分野では問題が山積しているのに、大きな変化はなさそうだ。

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

-

今年7月から再生可能エネルギーの買取制度が始まります。経産省からは太陽光発電で1kWh42円などの価格案が出ています。この価格についての意見を紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間