米国ランド研究所がロシアとのディールを提言

LeMusique/iStock

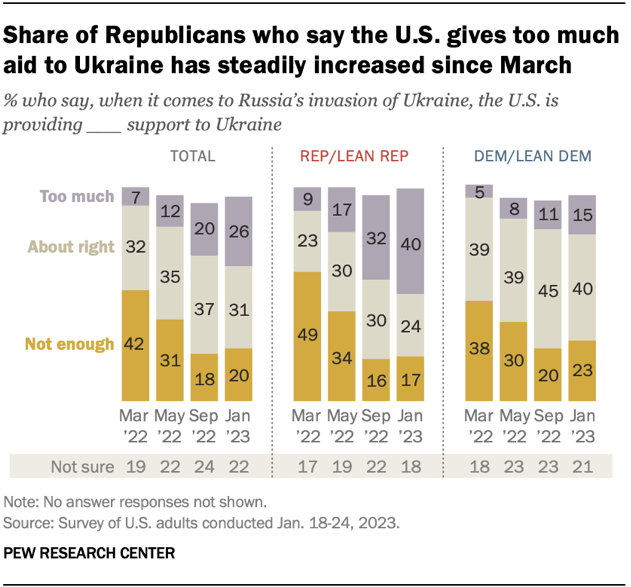

アゴラ編集部の記事で紹介されていたように、米国で共和党支持者を中心にウクライナでの戦争への支援に懐疑的な見方が広がっている。

これに関して、あまり日本で報道されていない2つの情報を紹介しよう。

まず、世論調査大手のピュー研究所の報告書である。ここでも、共和党支持者のウクライナ離れは加速していることが示されている。

図を見ると、米国戦車の供与が決まった後の1月23日の調査では、共和党支持者のうち40%もの人々が、ウクライナ支援は過剰Too muchであるとしている。民主党支持者ではこの割合は15%に下がる。

そしてロシアとの「ディールが必要だ」と言っているのは次期大統領選に出馬表明をしたトランプ氏だけではない。

防衛問題に関する米国最高峰のシンクタンクであるランド研究所がこの1月に発表した報告書「長い戦争を避ける(Avoiding a Long War)」がある。

全体に注意深い書き回しになっているが、筆者なりにメッセージを簡潔にまとめると以下のようになる。

- この戦争では、ロシアとウクライナの何れも決定的な勝利は収めることは出来そうもない。ゼレンスキー大統領はロシアを完全にウクライナから追い出すと言っているが、これも不可能だ。

- 戦争がエスカレーションし、ロシア対NATOの戦争になること、あるいは、核戦争が始まることが米国にとって最大のリスクである。

- いまのウクライナにとっては失地回復が最重要だが、米国の国益はこれとは異なるのだ。戦争が長引くことで米国・NATOの国力が削がれ、武器弾薬が不足し、中国などの敵対的な勢力への対応が弱体化することも重大なリスクになる。

- ウクライナの領土の一部がロシアの支配下に置かれつづけるのは止むを得ない。ウクライナでの戦争については、早めに交渉による解決を図るべきである。

「交渉」の内容としては、米国のなすべきこととして、ウクライナに対する今後の支援計画の明確化、ウクライナの安全保障に対するコミットメント、同国の中立性に関する保証、ロシアに対する制裁緩和の条件設定、の4点を挙げて論じている。

もちろん、力による現状変更を認めてはいけないといった国際法的、道徳的な問題はあり、これも重要ではある。しかし国益を守ることを冷静に考えれば、このようなディールが最善の判断になるのではないか。

このような分析は、中国と間近で対峙する日本にとって、もちろん他人事ではない。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。

-

ダボス会議で、メディアが注目したのはグリーンランドやAIなどについてであったが、エネルギーも一つのテーマだった。 トランプ大統領は、1時間以上にわたるスピーチの中で、エネルギーに関して相当な時間を割いて述べている。 欧州

-

COP26は成功、しかし将来に火種 COP26については様々な評価がある。スウェーデンの環境活動家グレタ・トウーンベリは「COP26は完全な失敗だ。2週間にわたってこれまでと同様のたわごと(blah blah blah)

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

-

サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化 世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞

-

新型コロナ騒動は客観的には大勢が決したと思うが、世論は意外に動かない。NHK世論調査では「緊急事態宣言を出すべきだ」と答えた人が57%にのぼった。きょう出るとみられる指定感染症の見直しについても、マスコミでは否定的な意見

-

未来の電力システムの根幹を担う「スマートメーター」。電力の使用情報を通信によって伝えてスマートグリッド(賢い電力網)を機能させ、需給調整や電力自由化に役立てるなど、さまざまな用途が期待されている。国の意向を受けて東京電力はそれを今年度300万台、今後5年で1700万台も大量発注することを計画している。世界で類例のない規模で、適切に行えれば、日本は世界に先駆けてスマートグリッドを使った電力供給システムを作り出すことができる。(東京電力ホームページ)

-

新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間