東京都が伊豆諸島を風力で景観破壊、パブコメを出そう

MrHstuff/iStock

東京都が「東京都離島振興計画」の素案を公表した。

島を愛する私にとっては、とんでもない環境破壊の話だ!

さてこの計画、いまE-MAILや郵送でのパブコメを募集している。

お手軽に提出できるので(この点は高く評価する)、さっそく私も出した。以下に全文を掲載する。読者諸賢も、ぜひ、パブコメを出してほしい。

東京都離島振興計画素案への意見

氏名:杉山 大志

住所:東京都

該当箇所:「風力」「太陽光」「地熱」「再生可能エネルギー」に関わる部分

意見内容:都は、太陽、風力、地熱などの再生可能エネルギーについて、その環境影響とコストについて真剣に検討すべきだ。そうすると、本計画案における再生可能エネルギーの推進という方針を取り下げるという結論になるのではないか。

理由:以下の通り東京都離島振興計画素案では、伊豆大島や新島などに洋上風力や太陽光発電を導入するとしている。

だが、島を愛し、何度も訪れた私としては、全く耐え難い話だ。

風力発電は、景観を乱し、騒音を出す。そもそも人は島に癒しを求めに行くのだ。そこに巨大な人工物である風車など見たくないではないか。

メガソーラーも同じだ。せっかくの雄大な自然の風景を害する。

このようなものが建設されれば、観光客も来なくなるのではないか?

風力・太陽は電気事業としての経済性も極めて悪い。伊豆諸島では電力供給の殆どはディーゼル発電が賄っている。風力発電や太陽光発電はお天気任せなので、いくら作ってもディーゼル発電機を無くす訳にはいかない。このため、明らかに二重投資になる。

もちろん、風力発電や太陽光発電があれば、ディーゼル燃料を節約することはできる。けれども、何しろ離島なので、風力発電や太陽光発電を建設したり維持したりするコストは高くつく。離島というのは、何でもコストがかかるのだ。

伊豆諸島には、台風もしばしば襲い、強風に見舞われる。海水が吹き付けられて、塩害も起きる。これに耐える頑強な施工もしなければならない。だがそれでも発電設備の劣化は速い。これもコスト要因になる。

太陽・風力に比べれば、地熱発電の方が問題は少ないが、資材を本土から運び、技術者も本土から派遣するなどの理由で、やはり相当な高コストになることは変わりない。このことは過去の八丈島での地熱発電事業の経験でもよく分かっているはずだ。

離島にとってのベストの電力の選択は、今の技術の実力を比べると、ディーゼル発電なのだ。そこに無理に風力発電や太陽光発電を持ち込んでも、環境が破壊され、コストが嵩むだけで、島民にとっても、国民にとっても、良いことは何もない。喜ぶのは、事業を請け負って利益を上げる事業者と、何かやったとアピールしたい政治家や行政官だけなのではないか。

都は、太陽、風力、地熱などの再生可能エネルギーについて、その環境影響とコストについて真剣に検討すべきだ。

そうすると本計画案における再生可能エネルギーの推進という方針は、取り下げるという結論になるのではないか。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

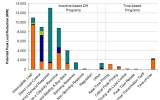

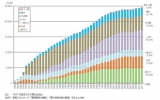

東日本大震災とそれに伴う福島の原発事故の後で、日本ではスマートグリッド、またこれを実現するスマートメーターへの関心が高まっている。この現状を分析し、私見をまとめてみる。

-

国際環境経済研究所のサイトに杉山大志氏が「開発途上国から化石燃料を奪うのは不正義の極みだ」という論考を、山本隆三氏がWedge Onlineに「途上国を停電と飢えに追いやる先進国の脱化石燃料」という論考を相次いで発表され

-

以下2本のアゴラ記事を読んで驚愕しました。これ、日本のESG投資界隈や産業界にとって大ニュースなのですが、国内のオールドメディアで報じられないため筆者の周囲でもまったく知られていません。 気候科学の嘘が大きすぎてネイチャ

-

新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。

-

環境税の導入の是非が政府審議会で議論されている。この夏には中間報告が出る予定だ。 もしも導入されるとなると、産業部門は国際競争にさらされているから、家庭部門の負担が大きくならざるを得ないだろう。実際に欧州諸国ではそのよう

-

東京電力福島第一原子力発電所の事故から早2年が過ぎようとしている。私は、原子力関連の会社に籍を置いた人間でもあり、事故当時は本当に心を痛めTVにかじりついていたことを思い出す。

-

1.太陽光発電業界が震撼したパブリックコメント 7月6日、太陽光発電業界に動揺が走った。 経済産業省が固定価格買取制度(FIT)に関する規則改正案のパブリックコメントを始めたのだが、この内容が非常に過激なものだった。今回

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間