脱炭素要請が下請けいじめにならない方法を提案します

nndanko/iStock

サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化

世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞かれるようになってきました。

以前はサプライヤーに対して事業活動全体のCO2排出量提出、ならびに2030年半減や2050年脱炭素、毎年XX%削減、などを求めていましたが、昨今は流れが変わってきました。

年間CO2排出量の提出ではなく、川下の大手企業がそのサプライヤーから購入している原材料や部品について所与の単位当たりCO2排出量注1)を求めたり、自社向けの生産や輸送に関わるCO2排出量注2)を教えてほしい、といった内容に変化してきました。

これは筆者が2023年1月9日付アゴラ記事「企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する①」で指摘した通りの展開です。

“2023年1月現在、日本の産業界ではサプライチェーンの下流から上流に向けて脱炭素要請の大波が押し寄せています。要請とは言ってもいきなり立ち入りや現地確認になることは稀で、まずはアンケート調査を受けることになります。

具体的には、

- 自社のCO2排出量を把握していますか

- 把握している場合はスコープ1、2、3それぞれ数値を記入してください

- CO2削減の年間目標はありますか

- (2030年などの)中期目標はありますか

- 2050年脱炭素の長期目標はありますか

などを聞かれます。

(中略)

サプライチェーン川下の大手企業が脱炭素をめざすのは各社の自由です。一方で、サプライヤーにまで2050年脱炭素や2030年CO2半減を求めることが、企業倫理の観点で正しい行為と言えるでしょうか。

本質的には、川下大企業自身のサプライチェーン(スコープ3)が脱炭素になればよいはずです。自社が提供を受けている部品や原材料の脱炭素をめざすことと、各サプライヤーに対して事業活動全体の脱炭素を要求することは全く別次元の話です。

優越的地位の濫用に当たるのではないかといった報道も出始めたせいか、サプライヤーの年間CO2排出量ではなく自社のサプライチェーンCO2排出量の把握に変わってきました。その結果として、サプライヤーの負担が急増しています。

事業活動全体のCO2排出量であればデータはひとつですが、製品別や顧客企業別に内訳を算出しなければならなくなり複雑化しているのです。

CDPへの登録要請

また、最近増えているのがCDPへの登録の要請です。CDPは英国のNGOであり、企業のCO2排出量データ(スコープ1、2、3)や気候変動対策(体制、方針、CO2削減計画等)の情報を収集した上でランキングを公表しています。CDPの結果は世界の機関投資家が参照するとされています。

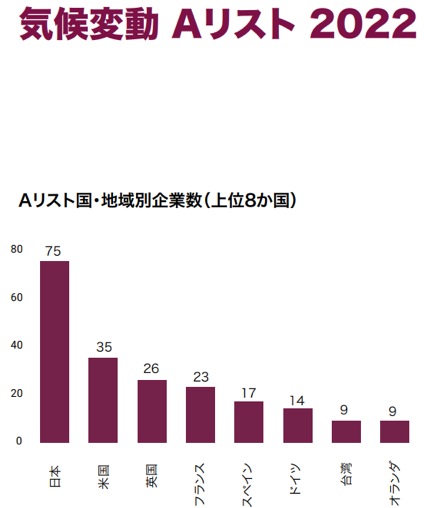

ちなみに、最新の「CDP気候変動レポート2022日本版」によれば、ランキング最上位のAリスト企業数は日本が75社で最多であり、2位米国は半分以下の35社となっています(図1)。

図1 CDP気候変動Aリスト2022

出典:「CDP気候変動レポート2022日本版」6頁

2022年6月8日付アゴラ記事「日本が圧倒的に世界1位のSDGsランキング」において、Googleトレンドで「SDGs」の検索数が最も多いのは日本だと指摘しましたが、CDPのランキングでも日本企業が圧倒的に世界1位のようです。「世界の企業は脱炭素の意識が高い!」「日本企業は遅れている!」という言説はどこから来るのでしょうか。

本題に戻します。このCDPには、大手企業が自社の情報を登録するプログラムの他に、サプライヤーへ登録を要請するサプライチェーンプログラムがあります。毎年4月~7月が登録期間のため、今まさに大手企業から日本中のサプライヤーに対してCDPに登録するようメールによる要請やオンライン説明会が日々行われています。複数の顧客企業から何度もCDP説明会に呼ばれるサプライヤーも少なくありません。

多くのサプライヤー、なかんずく中小企業にとってCDPへの登録は大変な負担です。自社の年間CO2排出量に加えて顧客別のCO2排出量を算出するだけでも手間がかかる上に、算出した根拠や中長期の削減計画、算出できない場合はその理由や課題など膨大な設問に回答しなければなりません。大手企業側が毎年々々どんなにお願いをしても、自社のTier1(一次)サプライヤーのCDP登録率を100%に近づけるのは至難の業です。

大手企業の皆さまへ解決策のご提案

そこで、大手企業の皆さまへ自社のサプライチェーンCO2排出量の把握率を高め、かつ下請けいじめも回避できる方法をご提案します。とても簡単です。まず、以下の表をエクセルで作成してください。

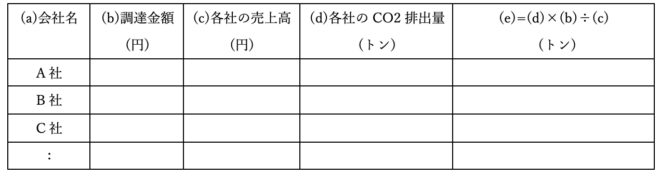

表1 Tier1サプライヤーのCO2排出量集計表

表を作成したら、(a)欄にサプライヤー名、(b)欄に各社へ支払った調達金額を記入します。大企業の場合はTier1サプライヤーだけで数千社を超えると思いますが、調達金額の上位7割~8割に絞れば数百社程度に収まるケースが多いのではないでしょうか。または重要サプライヤーなど対象を絞ることもできます。

続いて(c)(d)欄にはサプライヤー各社のウェブサイトや統合報告書、財務諸表等の公開情報から売上高とCO2排出量データを拾って記入します。分からないサプライヤーに限り、個別に問い合わせます。

(a)~(d)欄が埋まりましたら、(e)欄で(d)×(b)÷(c)を計算します。サプライヤーの年間CO2排出量を、各社の売上高に占める自社向け売上高の比率で按分するのです。これがサプライヤーによる自社向けのCO2排出量です。(e)欄を合計すればスコープ3(Tier1)の排出量が出ます。

当然ですがすべてのデータの年度を合わせます。本稿掲載時点であれば2021年度実績が集められますし、6月以降になれば2022年度実績も集めやすいと思います。過去年度分についても同じ作業で遡ることができますので、3年や5年といったトレンドを統合報告書やウェブサイトに掲載することも可能です。

もちろんこれは簡易的な計算です。理想は日本中のすべての企業でエネルギーの見える化ができた上で、製品別や顧客別のエネルギー使用量に応じてCO2排出量を集計できればよいのですが、現実的ではありません。

金額比率による按分は推計ではあるものの、環境省も認めている簡便な方法です。今後もサプライヤーへアンケートを送ったりCDPへの登録を要請するといった途方もなく無駄な作業が日本中で繰り広げられるよりも遥かにマシです。大企業側が汗をかくことで把握率が向上しますし、多くのサプライヤーにとっても集計作業やアンケートへの回答、CDPへの登録などが不要となるため歓迎されるはずです。

サプライヤーの皆さまへ

顧客企業からの脱炭素要請に苦慮されているサプライヤーの皆さま、ぜひ表1を顧客企業へ改善提案としてお伝えください。

もしも貴社が大手企業のTier1サプライヤー100社のうちの1社である場合、顧客企業に採用していただけたら他の99社の負担も大幅に減ります。ひいては日本の産業界全体の生産性を高めることにつながります。

■

注1) 購入部材の個数1個当たり、重量1kg当たり、長さ1m当たり、など単位は様々。単位当たりCO2排出量が分かれば、顧客企業側で購入量(個数、重量、長さ、など)をかけることでサプライヤーによる自社向けのCO2排出量が計算できる。

注2) たとえば、サプライヤーA社の年間CO2排出量が1万トンだった場合に、顧客企業としては自社が購入する部材のCO2排出量が100トンなのか500トンなのか1000トンなのかを切り出してほしい、といった要請。

■

関連記事

-

海南省が台風11号に襲われて風力発電所が倒壊した動画がアップされている。 支柱が根元からぐにゃりと折れ曲がっている。 いま世界の風力発電においては中国製のシェアが多い。 洋上風力は救世主に非ず 日本で建設されている風力発

-

20世紀後半から、人間は莫大量の淡水を農工業で利用するようになった。そのうち少なからぬ量は海に還ることなく蒸発して大気中に放出される。それが降水となることで、観測されてきた北半球の陸地における2%程度の雨量増加を説明でき

-

(GEPR編集部より)12月8日に開催されたアゴラシンポジウムで行われた、原子力委員会の鈴木達治郎氏の基調講演で使われた、プレゼンテーション資料を公開します。鈴木様に感謝を申し上げます。内容をたどれば、基調講演の内容が、ほぼ分かります。

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇

-

ご存じの方も多いと思いますが、先月末にビル・ゲイツ氏が気候変動対策への主張を転換しました。 ビル・ゲイツ氏、気候変動戦略の転換求める COP30控え | ロイター 米マイクロソフト創業者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏は28

-

東京大学大学院情報学環准教授/東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員 開沼 博 3.11以来、処分方針が定まらず棚上げされてきたいわゆる「処理水」(東京電力福島第一原子力発電所で発生した汚染水を多核種除去設備等で処理し

-

以前、中国製メガソーラーは製造時に発生したCO2の回収に10年かかると書いた。製造時に発生するCO2を、メガソーラーの発電によるCO2削減で相殺するのに、10年かかるという意味だ(なおこれは2030年のCO2原単位を想定

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間