電気自動車以外は禁止という政策が不適切な理由

Max Lirnyk/iStock

マンハッタン研究所のマーク・ミルズが「すべての人に電気自動車を? 不可能な夢」というタイトル(原題:Electric Vehicles for Everyone? The Impossible Dream)を発表した。いくつか注目すべきデータがあるので紹介しよう。

「バッテリー駆動の電気自動車(BEV)を義務付け、ガソリンやディーゼルなどの内燃機関自動車(ICE)を禁止する」という政策が欧米で流行している。ミルズは、BEVは一定程度普及はするが、完全にICEやハイブリッド自動車(HEV)を代替することは不可能であり、目指すべきでもないとする。

EVが多くのドライバーにとって実用的で魅力的であることは確かだ。補助金や義務付けがなくても、主に裕福な消費者が数百万台以上を購入するだろう。しかし、ICEの禁止やEVの義務化という政策には致命的な欠陥がある。

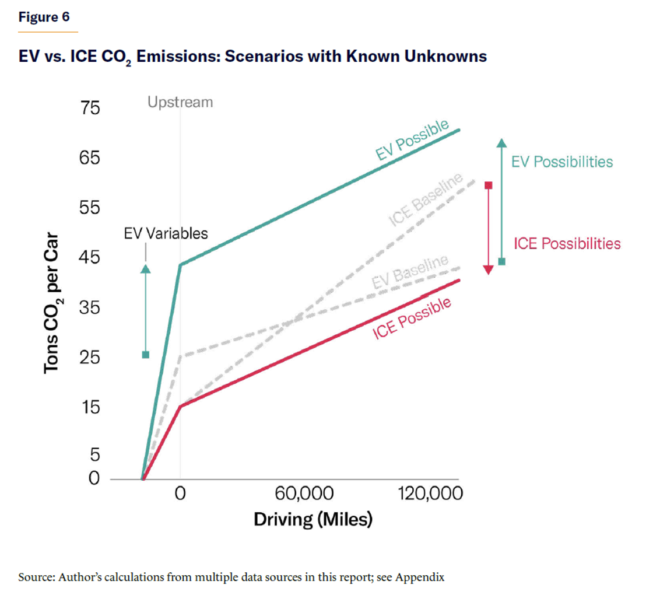

指摘は大きく2点に渡る。まずはCO2排出量について。ミルズは、EVによってCO2排出量がどの程度減少するかはよく分かっていない、とする。

論点1:CO2

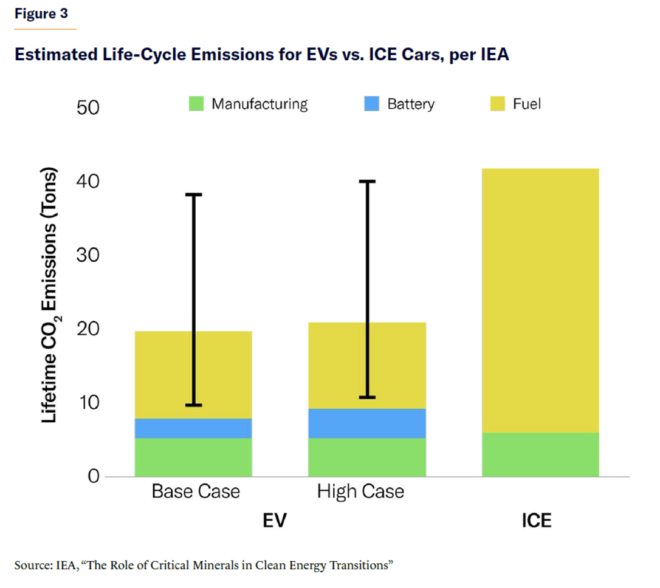

どのようなデータに基づいているか見てみよう。まず下図は、国際エネルギー機関によるもので、BEVの方がICEよりもライフサイクルでのCO2が半分程度で済む、とするものだ。

ミルズはこの評価における技術的な仮定が楽観的にすぎるとして、その問題点を多岐に渡って指摘している。最も分かり易いのは使用するバッテリーの容量の想定が小さすぎる、というものだ。

ちなみにIEAは従前は手堅い技術的な分析をしていたが、近年になってネットゼロシナリオ(NZE)を推奨するようになってからはすっかり政治化してしまい、分析も信用しがたいものばかりになってしまった。その病がここにも出ている(これは筆者の感想)。

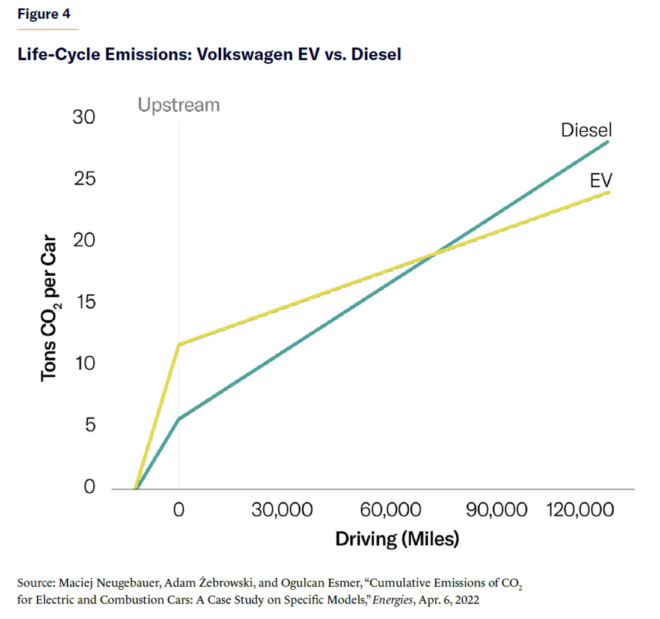

他の論文を見ると、ICEをEVがライフサイクルCO2排出量で逆転するのは6万マイルも走ってから、といった具合で、EVはそれほどCO2削減にならない。下図はフォルクスワーゲンのEVとディーゼル車の比較の例。

ところがミルズは、この評価ですらもEVに甘すぎる、と指摘している。理由は、EV製造時のCO2排出量についての技術的仮定が楽観的すぎること、そしてICEの技術進歩を十分考慮していないことの2点だ。

確かに中国で石炭火力を使って製造したEVであれば製造時のCO2排出量は多くなるし、ICEも一層の燃費向上が可能である。以上を考慮すると下図のようになり、12万マイルを走ってもEVの方がICEよりもCO2排出量が多くなるのではないか、とミルズは論じる。

論点2:経済性

CO2に加えてのミルズのもう1つの論点は経済性である。ミルズは、 EVがいつICEと経済的に同等になるかは誰にもわかっていない、とする。

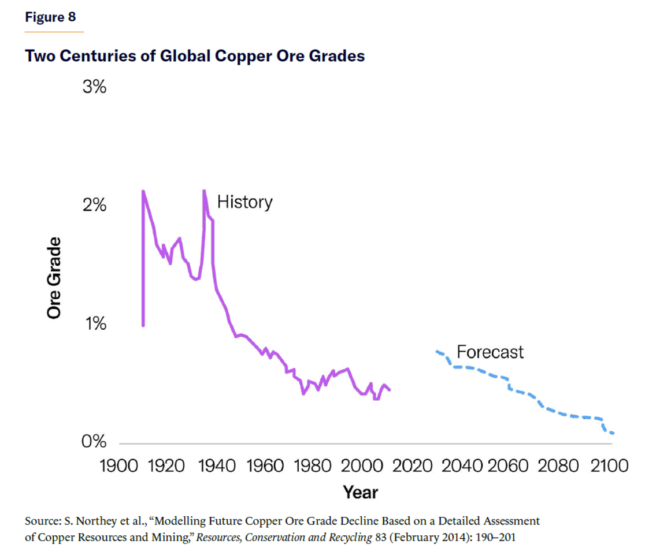

理由の1つが原材料の枯渇に伴う価格高騰である。EVは莫大な鉱物視点を必要とする。鉱物資源は枯渇までは至らなくても、徐々に鉱石の品質が悪くなる。

下図は、銅の鉱石中の銅の重量比である。歴史的には1%から2%という時代もあったが、すでに0.5%程度まで下がっており、今後はさらに下がって行くと見られる。品質の高い銅から順に掘って行くので、だんだんと品質が下がるのだ。

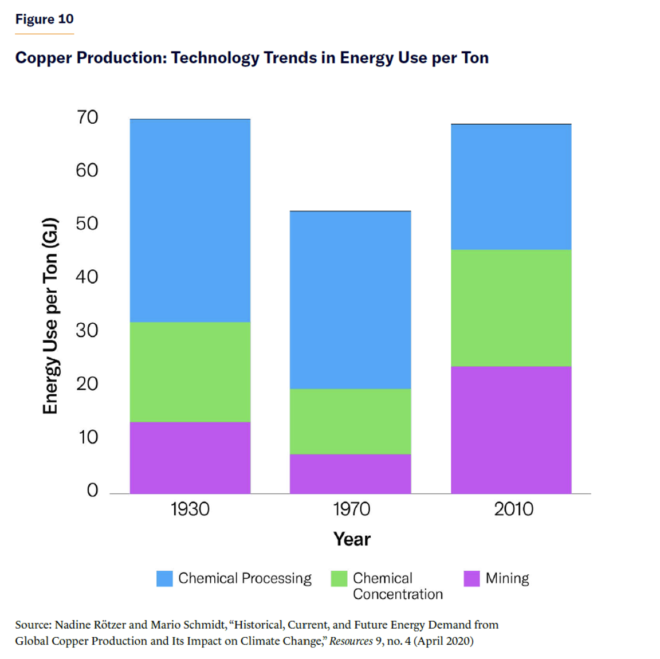

品質が下がると、同じだけの銅を掘り出すための鉱石の量はそれだけ増えるので、これはコストに跳ね返る。また、品質が下がると、その中から銅を精錬し取り出すためのコストもかかるようになる。銅の採掘や精錬といった工程は、昔ながらの金偏の鉱業であり、今後核心的な技術で一気にコストが下がるということは(全くないとは言わないが)考えにくい。

実際のところ、過去、採掘(mining)と化学的な濃縮(chemical concentration)のコストは高くなってきた、とミルズは下図を示して論じている。今後、鉱石の品質が下がると、このコストは一層嵩むことになる。同様のことは、BEVで用いるあらゆる鉱物について当てはまる。

自動車政策はどうあるべきか?

ミルズは以下の様に自動車政策の在り方を説いている。

政策目標が自動車の石油使用量を削減することであるならば、もっと簡単で確実な方法がある。より効率的なICEやHEVを購入するよう消費者にインセンティブを与える方が、より簡単で、より安く、より早く出来る。そして透明性をもって検証できる。

将来的には、EVを優遇したり義務付けたりする政府プログラムがなくても、数千万台以上のEVが道路を走ることにはなるだろう。しかしICEからEVに移行させるためとして提案されている補助金や規制は、CO2と経済性の2点において、極めて脆弱な、場合によっては誤った土台の上に成り立っている。

ICEが禁止されれば、世界における資本の大規模な再配分につながる。また移動の自由に対する強権的な制約となり、手頃な価格でのモビリティへの重大な障害になる。その一方で、世界のCO2排出量にはほとんど影響を与えないだろう。むしろ、禁止とEV義務化は排出量の純増を引き起こす可能性が高い。

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 欧州で旱魃が起きたことは、近年の「気候危機」説の盛り上が

-

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原

-

福島の「処理水」の問題は「決められない日本」を象徴する病理現象である。福島第一原発にある100万トンの水のほとんどは飲料水の水質基準を満たすので、そのまま流してもかまわない。トリチウムは技術的に除去できないので、薄めて流

-

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。

-

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

-

COP26が閉幕した。最終文書は「パリ協定の2℃目標と1.5℃の努力目標を再確認する」という表現になり、それほど大きく変わらなかった。1日延長された原因は、土壇場で「石炭火力を”phase out”

-

ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。 ニュ

-

高校生がスウェーデンで感じたこと 今年の夏、全国の高校生13人がスウェーデンの〝核のごみ〟の最終処分に関わる地下坑道施設や研究所を視察した。約1週間の行程で私はアドバイザーとして同行した。 この視察の中で、高校生たちは様

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間