グローバルサウスが主役になったCOPはゆるやかに死んでゆく

ドバイで行われていたCOP28が先週終わったが、今回のCOPはほとんど話題にならなかった。合意文書にも特筆すべきものがなく、何も決まらなかったからだ。

今年は「化石燃料の段階的廃止(phase out)」という文言を合意文書に入れるかどうかが焦点だったが、中国やインドや途上国が反対し、段階的削減(phase down)という言葉になり、さらに化石燃料からの脱却(transition away)という玉虫色の表現に落ち着いた。これには具体的な意味がない。

COPは科学ではなく政治で決まる

COPの歴史は、科学ではなく政治が気候変動対策を決める歴史だった。その正式名称は国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の締約国会議。発効したのは1994年だが、最初に合意文書がまとまったのは1997年のCOP3の京都議定書だった。

日本は温室効果ガスの6%削減という義務を国会で全会一致で承認した。これは不可能な約束だったが、議長国の日本は1兆円近いコストをかけて中国などから削減枠を買い、目標を名目的に達成した。

次の大きな区切りは2015年のパリ協定だった。このときは京都議定書にこりた日本が削減義務を拒否し、NDC(各国の削減目標)の集計として工業化前より2℃上昇で抑えるという目標と、できれば1.5℃上昇に抑えるという努力目標が設定されたが、2016年にアメリカがパリ協定を脱退した。

その後のCOPでは毎年、この1.5℃目標を正式の目標に昇格させようとするEU諸国と、それに反対するグローバルサウスの対立が繰り返されてきた。そのピークが2021年のCOP26(グラスゴー)だったが、目標設定にインドが強硬に反対し、パリ協定の努力目標の確認に終わった。

いま思えば、これがヨーロッパが主役になってCOPを運営した最後だった。昨年のCOP27(エジプト)では、逆にグローバルサウスが先進国に気候変動の損害を賠償するよう求める損害と賠償の枠組が決まった。1.5℃目標は放棄され、その後は問題になっていない。

その後は「ガソリン車の禁止」や「石炭火力の禁止」などに一部の国が合意しただけで、全締約国の合意としては化石燃料の廃止が最後の争点だったが、これも今回、失敗に終わった。

グローバルサウスがCOPの主役になった

実はそんなことはどうでもいい。COPの合意文書には法的拘束力がなく、罰則もないからだ。これは年に1回、各国の「環境貴族」が集まって紳士協定を書き直す儀式だが、今年は議長国のUAEが大量の代表団を送り込み、参加者は11万人になった。

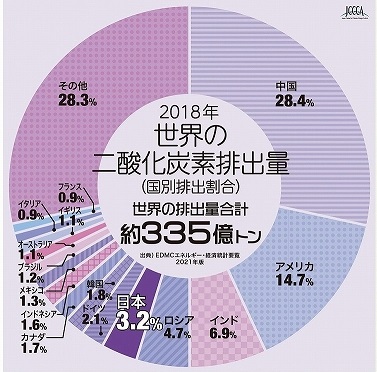

これまで1.5℃目標や化石燃料などをめぐって、EUとグローバルサウスの対立が繰り返されてきたが、今年は両者の力関係が逆転した。世界のCO₂の半分以上をグローバルサウスが排出している現状では、彼らが協力しないと合意は実現できない。

全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)

そしてグローバルサウスが求めているのは、100年後の温暖化防止ではなく今の経済発展である。再エネだけで工業化はできず、化石燃料は不可欠である。いま熱帯で起こっている洪水などの被害を防ぐには、脱炭素化より堤防などのインフラ整備のほうがはるかに効果的だ。

こういう認識はCOPに集まるエリートには共有されており、今後のCOPでは全締約国の目標設定が放棄されるだろう。その代わりグローバル・ストックテイクと称して、各国のNDC実施状況を監視することになった。

こうしてゆるやかにCOPは死んでゆく。それは社会主義インターナショナルが失敗に終わり、消えていった歴史の再現をみるようだ。脱炭素化は社会主義であり、それを理想とする国では実現できるが、それを認めない国は協力しない。

そもそもこんな法的根拠のないサロンを毎年開く必要はない。来年はCOP開催を引き受ける国がなく、次は東欧の番だということでアゼルバイジャンになったが、紛争当事国でCOPを開くのは初めてだ。

気候変動をゼロにしようという理想は美しいが、世界にはまだ電力のない生活をしている人が7.6億人もいるのだ。100年後のCO₂濃度を心配するのは、衣食住の足りる生活ができてからで十分である。

関連記事

-

世界でおきているESGファイナンスの変調 昨年のCOP26に向けて急速に拡大してきたESGファイナンスの流れに変調の兆しが見えてきている。 今年6月10日付のフォーブス誌は「化石燃料の復讐」と題する記事の中で、近年の欧米

-

今回は長らく議論を追ってきた「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」の中間整理(第三次)の内容について外観する。報告書の流れに沿って ①総論 ②主力電源化に向けた2つの電源モデル ③既認定案件の適正な導

-

現在世界で注目を集めているシェールガス革命。この動きをいち早く分析したエネルギーアナリストとして知られる和光大学の岩間剛一教授に寄稿をいただきました。分かりやすく、その影響と問題点も示しています。

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

-

上記IEAのリポートの要約。エネルギー政策では小額の投資で、状況は変えられるとリポートは訴えている。

-

三井住友FG、脱炭素の国際枠組み脱退へ 邦銀にも波及 三井住友フィナンシャルグループ(FG)が脱炭素をめざす金融機関の国際的な枠組みから脱退することが4日、わかった。野村ホールディングス(HD)も同様の検討を進めている。

-

浜野喜史参議院議員(民主党)は、原子力規制委員会による規制行政、また日本原電敦賀2号機の破砕帯をめぐる問題を国会で10回以上、質問で取り上げている。規制行政への意見を聞いた。

-

(GEPR編集部より)サウジアラビアの情勢は、日本から地理的に遠く、また王族への不敬罪があり、言論の自由も抑制されていて正確な情報が伝わりません。エネルギーアナリストの岩瀬昇さんのブログから、国王の動静についての記事を紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間