「電力システム改革を改革すべし」(その3)

「その1」「その2」に続いて、経済産業省・総合エネルギー調査会総合部会「電力システム改革専門委員会」の報告書を委員長としてとりまとめた伊藤元重・東京大学大学院経済学研究科教授が本年4月に公開した論考“日本の電力システムを創造的に破壊すべき3つの理由(上・下)について、私見を述べていきたい。

今回は次の点についてである。

震災は、これ以外にも日本の電力システムの問題点をさらけ出した。たとえば、スマートメーター(通信機能を備えた電力メーター)の設置が遅れていたことだ。震災よりも少し前、筆者は電力業界の方から次のような発言を聞いたことがある。「海外で話題になっているスマートグリッド(通信ネットワークを活用して、電力の流れを需要と供給の両側から制御し最適化する送電網)だが、日本ではあまり大きな意味はないだろう。日本の電力システムは優れているからだ」と。

日本の電力システムは、安定供給を基本としてきた。伸びていく需要に対していかに供給力を確保していくかが安定供給の基本である。そのために原子力発電所を次々に建設してきたのだ。そして、電力が余ればオール家電というかたちで電力需要を推奨していく。

原発の再稼働停止で、こうした安定供給は難しくなった。だが、需要に合わせて供給を増やさなくても、供給制約に応じて需要を調整する手法もあるはずだ。海外でもデマンドレスポンスという形で、需要のピークカットや節電などへの取り組みが強化されている。

3つの主張の問題点

(1)安定供給の基本に必要なのは原発だけではない

まず、「伸びていく需要に対していかに供給力を確保していくかが安定供給の基本である。そのために原子力発電所を次々に建設してきたのだ」という記載についてである。このうち、「そのために原子力発電所を次々に建設してきたのだ」というのは、まったく当たっていない。むしろ『原子力発電所の建設や稼働は順調とは言えない』と言うのが正しい。

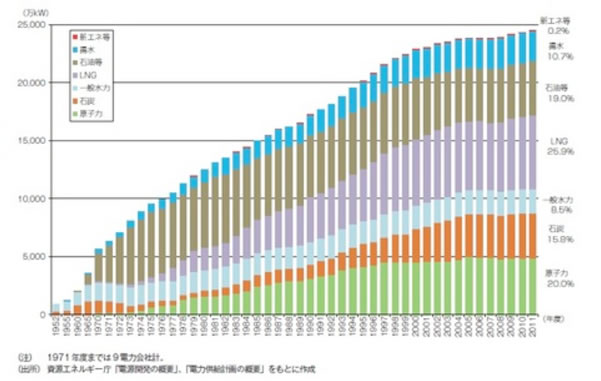

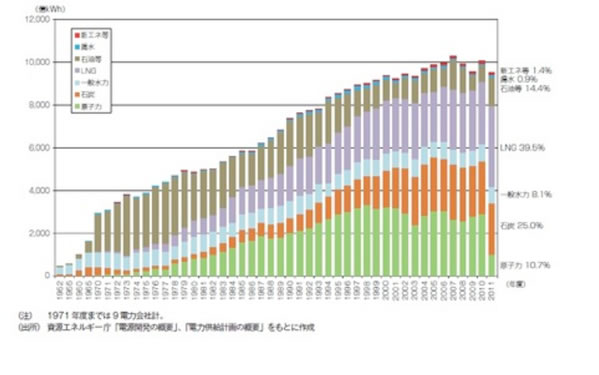

安定供給の基本は、原発だけではない。原発も含め、LNG火力発電所、石炭火力発電所、水力発電所など安定的に発電できる発電所は全て、安定供給の基本である。それは、これまでの一般電気事業用の発電設備容量の推移(図1)、発電電力量の推移(図2)を見ればすぐにわかることだ。

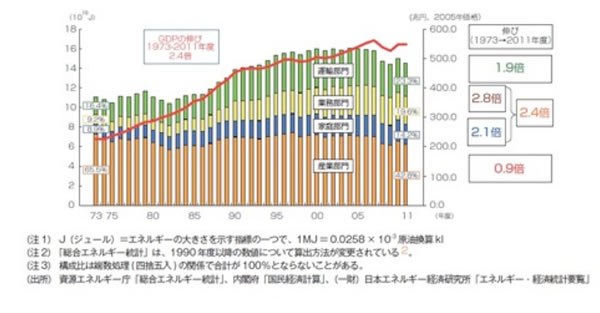

ここ数年の推移を見れば、日本の電力需要はもう何年も前に低成長時代に入っていることがわかる。これは、単に電力需要だけではなく、最終エネルギー消費と実質GDPの推移(図3)など、マクロ経済全体の傾向を見ても明らかである。電力需要に対して発電所を次々に建設しなければならないような時代でなくなっていることは、資源エネルギー庁事務当局が一番よくわかっているはずだ。

にもかかわらず「そのために原子力発電所を次々に建設してきたのだ」との書き振りは、これまでの原発政策は失敗だとして「脱原発」に誘導し、再生可能エネルギーなどの普及促進のために発送電分離が必要だ、という論理に展開していくための起点にしていると私は思ってしまう。しかし、供給安定性や出力規模に係る技術的な面からも、再生可能エネルギーは今後しばらく、原子力の代替にはなり得ない。(この点は後述する。)

(2)デマンドレスポンスにどこまで期待するか

その上で伊藤教授の論考では、「スマートメーターの設置がなされていれば、価格メカニズムを活用して、供給制約に応じた需要の調整が出来た筈だ」と主張されているものと理解する。この「価格メカニズムを活用して、供給制約に応じた需要の調整を行うこと」をデマンドレスポンス(経産省解説資料)というが、伊藤教授以外にも、今回の震災その後の原発停止への対応策として、デマンドレスポンスの有効性を主張する経済学者は多い。しかし、私には、随分と評論家的な意見に思える。

まず、今回起こったこと、特に震災直後の関東地域で起こったことは、津波により電源の3割を一気に失うという極めて過酷な状況であり、価格メカニズムを活用して何とかなるようなレベルではなかっただろう。それを実証することはできないので、先の論者らとは水掛け論になってしまうが、スマートメーターの設置が進んでいる、米国テキサス州で、震災の約1か月前、関東地域よりも過酷とは言えない状況下で計画停電が実施されたことは傍証になりそうだ。

その後の原発の全国的な停止についても同様である。伊藤教授の論考では「原発の再稼働停止で、こうした安定供給は難しくなった。だが、需要に合わせて供給を増やさなくても、供給制約に応じて需要を調整する手法もあるはずだ」と書かれているが、原発は震災前まで電力需要の3割を賄っていた電源である。これがほとんど停止した状況に価格メカニズムによる需要抑制で対応しようとしたら、一体いくらまで電気料金をあげればよいのだろう。

本来、事故を起こしたわけでもなく、法令違反を犯しているわけでもない原発が一斉に停止させられていることは異常事態であり、この「塩漬け状態」を一刻も早く解消することが緊要なのだ。それを放置・黙認しておいて、やれスマートメーターだ、デマンドレスポンスだ、と主張されても、優先順位が違うという印象を持ってしまうのは私だけだろうか。

(3)国民に「価格メカニズム」に対峙する準備があるか

また、『電力需要の3割を賄っていた原発の穴を価格メカニズムによる需要抑制で対応しようとしたら、一体いくらまで電気料金をあげればよいのか』という問いについて、経済学の世界で考えれば、答えは『需給が均衡するまでどこまでも上昇すればよい』であろう。

このように答えが経済学者から出されたとしても、それは経済学者としては当たり前での答えであり、何ら非難されるものではない。しかし、今回の「電力システム改革」の本質が、この『需給が均衡するまでどこまでも価格が上昇すればよい』ということだと理解している政治家は何人いるというのか。

国民は、日本の電力システムがこうした領域に踏み出そうとしていることを理解しているのだろうか。そして、それを許容しているのだろか。換言すれば、「価格メカニズム」に真正面から対峙する心の準備があるのか。政権も国会も、それを改めて吟味すべきである。これは、机上の学問ではない。実際の行政なのである。

(2013年7月22日掲載)

関連記事

-

政府は内閣府に置かれたエネルギー・環境会議で9月14日、「2030年代に原発の稼動をゼロ」を目指す新政策「革新的エネルギー・環境戦略」をまとめた。要旨は以下の通り。

-

原発は「トイレのないマンション」とされてきました。使用済みの核燃料について放射能の点で無害化する方法が現時点ではないためです。この問題について「核燃料サイクル政策」で対応しようというのが、日本政府のこれまでの方針でした。ところが、福島第一原発事故の後で続く、エネルギーと原子力政策の見直しの中でこの政策も再検討が始まりました。

-

いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。 Rasmussen氏が調査した(論文、紹介記事)。 方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞

-

米国では温暖化対策に熱心なバイデン政権が誕生し、早速4月22日に気候サミットを主催することになった。これに前後してバイデン政権は野心的なCO2削減目標を発表すると憶測されている。オバマ政権がパリ協定合意時に提出した数値目

-

【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

3.11福島原発事故から二年半。その後遺症はいまだに癒えておらず、原子力に対する逆風は一向に弱まっていない。このような状況で、原子力の必要性を口にしただけで、反原発派から直ちに「御用学者」呼ばわりされ、個人攻撃に近い非難、誹謗の対象となる。それゆえ、冒頭で敢えて一言言わせていただく。

-

先日、「ESG投資がインデックス投資よりもCO2を排出?」という記事を書きました。Investment Metrics社のレポートで「欧州の気候変動ファンドがMSCIワールド・インデックスよりも炭素排出量への影響が大きい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間