自然エネルギー財団問題への批判は「再エネヘイト」ではありません(山本 隆三)

bombermoon/iStock

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授 山本 隆三

自然エネルギー財団の資料に「国家電網公司」のロゴが入っていた問題について、東京新聞は「ネット民から激しい攻撃にさらされている」として「これって「再生エネヘイト」では? 内閣府資料に「中国国営企業のロゴ」で騒ぎになった背景を考えた」との記事を4月20日掲載した。

「ヘイト」と言えば、「偏見に満ちた批判」であり「それは間違っている」と主張できるとの思惑が記事の後ろに透けて見えるように思うが、自然エネルギー財団への批判は「再エネヘイト」ではありません。東京新聞は「ヘイト」という言葉で問題の本質をはぐらかすのではなく、再エネに大きなメリットがあるとのコメントを掲載するのであれば、正面から再エネを議論すべきだろう。

自然エネルギー財団は、2050年再エネ100%を主張している。2021年7月9日のウェビナー「日本のエネルギー政策は脱炭素を実現できるのか」に詳細にその考え方が示されている。

まず、最初の問題は安定供給、安全保障だ。

資料では、「2050年の総発電量は1,470 TWh (うち、431TWhは水素製造用)とし、 太陽光発電と風力発電が84%を占める (PV:708TWh、風力(陸上・洋上):257+271TWh)」と説明されているが、電力輸入量も118TWh(8%)ある。1180億kWh。原発17基分の発電量に相当する。

この電力輸入は、韓国経由の中国から松江とロシアから石狩のそれぞれ1000万kWの送電線が敷設され実現する想定だ。今年3月14日付日経新聞は北海道と本州の間の送電線整備に関する記事(オンライン)を掲載しているが、その中で「海底ケーブルの整備費用は最初の200万キロワット分だけでも1兆5000億〜1兆8000億円に上る見込み」とされている。1000万kWの中国、ロシアからの海底ケーブルの費用はいくらだろうか。

だが、真の問題は費用ではなく、強権国家とされる国に電力を依存することだ。自然エネルギー財団が事務局を務めたアジア国際送電網研究会は、2019年の報告書で「限られた量の電力輸出入については、日本にとってエネルギー安全保障上の懸念を実質的に無視できるものであることがわかった」としているが、1180億kWh、合計2000万kWの送電能力は限られた量ではないし、量のいかんにかかわらず、安全保障上大きなリスクだ。

自然エネルギー財団は、国際送電網について「欧州では国同士が相互に自然エネルギーの電気を送りあい、相互依存しながら、それを1つの経済の発展の基盤として自然エネルギーを拡大していくということがある。日本が島国だからできないというが、例えば欧州でも英国が島国だし、他にもたくさんの島を抱えた国々がある」と説明しているが(24年3月27日付産経新聞)、フランス、オランダ、ノルウェーと連携する英国と日本の中国、ロシアとの連携線を同列に論じるのは無茶だ。

強権国家との送電網の連携は大きなリスクとしてロシアのウクライナ侵攻前から欧州では認識されていた。北大西洋条約機構(NATO)にも加入しているバルト3国は、旧ソ連からの独立後もロシアの送電網に組み込まれていたが、ロシアへの電力管理の依存は大きなリスクであり、2020年からEUの送電網に切り替える工事を開始した。

工事開始前には、リトアニアの先にあるロシアの飛び地である不凍港カリーニングラードへの送電の確保のためロシアのリトアニア侵攻の可能性すら現地紙は報道し、NATOがバルト三国で軍事演習を行った。ロシアのウクライナ侵攻前から、強権国家への電力の依存問題は欧州では認識されており、2021年の段階で中国、ロシアとの連携の案をだしている自然エネルギー財団の安全保障の考えは全く評価できない。

2050年に再エネ100%とするには、中国とロシアからの再エネ電力が必要だから、連携線の考えを盛り込んだのだろう。この考えを批判するのは「再エネヘイト」ではなく、安全保障上の大きな問題を無視し再エネを推進する案だからだ。

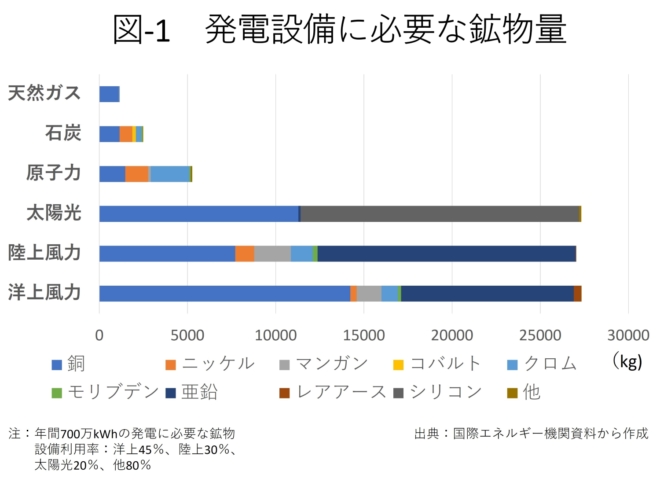

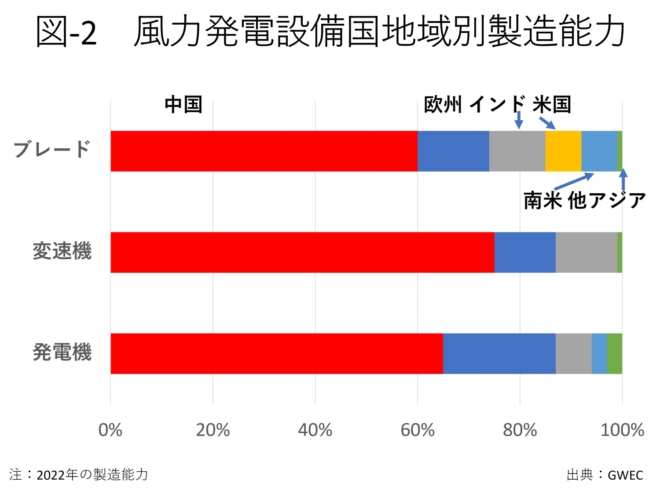

再エネのコストについても多くの問題があるが、再エネは火力発電、原子力発電との比較では多くの資材を必要とし、最近のインフレで最も影響を受けるのは再エネ設備という指摘をすれば、十分だろう(図-1)。中国依存の問題は言うまでもない。風力発電設備の主要部品の6割から7割は中国製だ(図-2)。太陽光パネルについては、中国は世界シェアの4分の3を持っている。

最初に取り上げた東京新聞の4月20日付記事では、最後のデスクメモに「パネルは国産が良いと思ったが、より価格が安いドイツ製とした」とあるが、ドイツで最後まで製造を続けたスイスのパネルメーカー・マイヤー・バーガーもドイツ工場を閉鎖した。これから東京新聞記者はどこの国の製品を買うのだろうか。

電源は多様化しなければ、安全保障上、防災上、強靭化できない。何が何でも、ロシア、中国と連携しても再エネ100%案への批判は再エネヘイトではない。

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2024年4月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

失望した「授業で習う経済理論」 第4回目からはラワース著「ドーナツ経済」(以下、ラワース本)を取り上げる。 これは既成の経済学の権威に挑戦したところでは斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)と同じだが、仮定法で

-

2024年6月に米国下院司法委員会がGFANZ、NZBAなど金融機関による脱炭素連合を「気候カルテル」「独禁法違反」と指摘して以来、わずか1年でほとんどの組織が瓦解しました。 今年に入って、7月にフロリダ州司法長官がSB

-

日米のニュースメディアが報じる気候変動関連の記事に、基本的な差異があるようなので簡単に触れてみたい。日本のメディアの詳細は割愛し、米国の記事に焦点を当ててみる。 1. 脱炭素技術の利用面について まず、日米ともに、再生可

-

7月14日記事。双葉町長・伊沢史朗さんと福島大准教授(社会福祉論)・丹波史紀さんが、少しずつはじまった帰還準備を解説している。話し合いを建前でなく、本格的に行う取り組みを行っているという。

-

2023年4月15日(土曜日)、ドイツで最後まで稼働していた3機の原発が停止される。 ドイツのレムケ環境大臣(ドイツ緑の党)はこの期にご丁寧にも福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、「福島の人々の苦しみ

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

3月12日、愛知県の渥美半島沖の海底で、「燃える氷」と呼ばれる「メタンハイドレート」からメタンガスを取り出すことに世界で初めて成功したことが報じられた。翌13日の朝日新聞の朝刊にも、待望の「国産燃料」に大きな期待が膨らんだとして、この国産エネルギー資源の開発技術の概要が紹介されていた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間