ライプツィヒ・シュタージミュージアムが語るドイツの光と闇の記憶

Animaflora/iStock

ドイツ東部の都市、ライプツィヒに引っ越して、すでに4年半が過ぎた。それまで38年間も暮らしたシュトゥットガルトは典型的な西ドイツの都市で、戦後、メルセデスやポルシェなど自動車産業のおかげで急速に発展し、裕福になった。

一方のライプツィヒは、中世からつい戦前に至るまで、政治、経済、学問、文化、特に音楽と、ドイツ史上、多くの分野において重要な町の一つだった。ただ、戦後、ソ連圏に組み込まれ、SED(ドイツ社会主義統一党)の独裁下に入ったせいで、40年にわたって、我々西側の人間の視野からはすっかり消えていた。

引っ越してきて初めて気づいたのだが、同じドイツでありながら、東西はまるで違った。それどころか、ドイツの真髄は東にあるのだと気づいた。これは、すでにドイツのことは知り尽くしたと思っていた私にとって、まさに衝撃的なことだった。私はそれ知らないまま、なんと38年間も過ごしてきたのだ。しかも、典型的な西側の考えにどっぷりと浸かって!

ライプツィヒの街を歩くと、あちこちに長い歴史と人々のプライドが息づいている。過去から現在への時間のつながりを感じるのは、この町の人たちが、それを大切に育んできたからだ。

ライプツィヒのトーマス教会

draghicich/iStock

18世紀に、バッハが25年間も音楽監督をしていたトーマス教会では、今も毎週、たった2ユーロほどの料金で小さなコンサートが開かれ、市民で満員になる。そこに座った私は、この光景はおそらく東ドイツ時代からずっと続いているのだろうと思い、感動する。人々は40年間、政治が何を主張しようとも、静かに自分たちの文化を守ってきたに違いない。

西側では、人々は政治家やメディアが言うがままに、自分たちは民主主義の落とし子であると自負している。そしてそれは、意識しているか、していないかは別にしても、その他の“遅れた”世界に対する心地よい優越感と表裏一体だった。

それに比べて東の人たちは、ヒトラー時代と、その後に続いた複雑な全体主義の世界を生き抜いてきた。言い換えれば、彼らはとっくの昔に、世界は、単に善と悪で説明できないということを悟り、本質を見抜く能力を磨いてきたに違いない。そのため、インテリも、また、市井の人々も、政治家やメディアがいかに耳に心地よいことを囁いても、それをそのまま信じることはなかった。東の人々の目から見たら、自分たちが正しいと疑わず、経済的繁栄に鼻高々だったシュトゥットガルトの人間など、おそらく薄っぺらな成金のように映っていたのではないか。

ライプツィヒは、ベルリンの壁の崩壊、冷戦の終了、それに続く東西ドイツの統一において重要な役割を果たした町だ。町の中心にあるニコライ教会で、毎週月曜日に開かれていた集会が次第に拡大し、最終的に壁を崩した。ドイツ史に名を残すことになったこの「月曜デモ」は、国民の力で民主主義を達成した無血革命と言われ、今もライプツィヒ市民の誇りである。

シュタージ・ミュージアム

そのライプツィヒで先日、シュタージ・ミュージアムを訪れた。シュタージとは東ドイツの秘密警察で、正式には国家保安省。外国での諜報活動に加え、国内における市民の行動の徹底的な監視が任務だった。

ミュージアム入口

ライプツィヒでは現在、1952年以来、シュタージのライプツィヒ支部であった建物が記念館として公開されており、ひどく簡素な執務室や、スパイ容疑者を撮影した部屋、また、拘置した部屋などが、そのまま再現されている。

簡素な執務室の様子

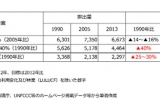

東ドイツ崩壊の前夜、ライプツィヒ管区内で働いていたシュタージの正規職員は2400人。この建物では800人が勤務していたという。なお、その他に非公式協力者がほぼ1万人。非公式協力者というのは、本業ではないが周りの人を監視し、密告をしていた人だ。

スパイ容疑者を拘置した部屋

シュタージに関しては、すでに少しは知識があったのだが、30数年前に使われていたにしては、展示されている道具があまりにも古ぼけており、しかも、いかにも手作りといった不細工さであることに驚く。そして、このような道具を手に、じっと同胞を監視していた人がいたのかと思うと、背筋がゾッとした。

椅子の下に布を敷いて容疑者を座らせ、匂いの移った布をガラス瓶に保管する。その瓶を見ながら、映画「善き人のためのソナタ」のシーンが本当だったのだと衝撃を受けた。18年も前に見た映画だったが、あの時の陰鬱さがあっという間に蘇った。

インパクトがあったのは郵便の開封。外国(西ドイツをも含む)からの郵便、あるいは外国への郵便は100%開封され、読んだら再び封がされた。中でも一番印象的だったのが、何百もあった偽の消印スタンプ。もちろん西ドイツの偽造スタンプだ。

ライプツィヒはメッセの町で、春のブックフェアなどは、いろいろな制約がありながらも、東西ドイツの市民レベルの文化交流の場だった。その際、当局の管理の下、東ドイツの人たちが自宅を民宿として開放し、西ドイツからのお客を受け入れた。

ところが、そこにシュタージの職員が、西ドイツ人を装って入り込んだ。準備のため、当然、何度か手紙が往来するが、その手紙を偽造するため、シュタージはありとあらゆる西側の消印スタンプを作った。なぜ、そこまでしなければならないのかと、ふと、悲しくなった。

そんなこととはつゆ知らず、西側のお客に心を許し、持ってきてもらいたいものをこっそり頼んだり、共感を覚えて話してはならないことを話したりした人もいたに違いない。彼らのその後の人生は、想像したくなかった。

それにしてもシュタージは、どれだけの時間と、どれだけのコストと、何よりもどれだけの情熱をかけて同胞を監視していたことか。それを考えると、心底、空恐ろしくなった。貴重な労働力がこんなことに費やされていたのだから、経済が崩壊したはずだ。それにしても独裁国家というのは、このようにまでしなければ維持できないものなのだろうか。

1989年、東ドイツは9.1万人のシュタージの職員を抱えていた。そのほかに非公式協力者が18.9万人いたというから、正真正銘の密告社会だった。月曜デモでベルリンの壁を壊したのもライプツィヒの人たちだったが、その人たちについての情報をシュタージに流していたのも、ライプツィヒの人たちだった。なお、1960年以来、東ドイツの死刑が執行されていたのもライプツィヒだった(西ドイツでは、戦後、死刑は廃止された)。しかし、その場所だけは今も秘密にされている。

壁が落ちた4週間後の12月4日、ライプツィヒ市民はシュタージ支部を占拠、無力化した。私が知りたいのは、突然、民主主義を叫び始めた人の中に、どれだけの非公式協力者がいたのだろうかということだ。

統一後のドイツでは、シュタージの記録が開示され、東ドイツの人は、申請すると、自分についてのファイルを閲覧することができた。私の知り合いは、自分を13人もの人間が監視していたことを知り、衝撃を受けた。そして、密告者の一人であった近所の人には、もう、道で会っても挨拶はできないと顔を歪めた。私が知りたいのは、その人は、なぜ非公式協力者になったのかということだ。

私はライプツィヒが好きだ。いつか、この街について書きたい。しかし一方で、それは人間の心理の深層に触れることであり、きっと私の手には負えないだろうと思い、心が萎えた。

関連記事

-

神奈川県地球温暖化対策推進条例の中に「事業活動温暖化対策計画制度」というものがあります。 これは国の省エネ法と全く同じ中身で、国に提出する省エネ法の定期報告書から神奈川県内にある事業所を抜き出して報告書を作成し神奈川県に

-

1. 東日本大震災後BWR初の原発再稼動 2024年10月29日東北電力女川原子力発電所2号機が再稼動しました。東日本大震災で停止した後13年半ぶりで、東京電力福島第一と同じ沸騰水型(BWR)としては初の再稼動になります

-

はじめに 地球温暖化に高い関心が持たれています。図1はBerkeley Earthのデータで作成したものです。パリ協定は、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑え1.5℃を目指す目標ですが、2030年代には1.5℃を超えること

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

はじめに 欧州の原子力発電政策は国ごとにまちまちである。昔は原子力発電に消極的だったスウェーデンが原子力発電を推進する政策を打ち出しているのもおどろきだが、ドイツの脱原発政策も異色である。 原子力発電政策が対照的なこの2

-

アゼルバイジャンで開催されている国連気候会議(COP29)に小池東京都知事が出張して伊豆諸島に浮体式の(つまり海に浮かべてロープで係留する)洋上風力発電所100万キロワットの建設を目指す、と講演したことが報道された。 伊

-

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。

-

日経エネルギーNextが6月5日に掲載した「グローバル本社から突然の再エネ100%指示、コスト削減も実現した手法とは」という記事。 タイトルと中身が矛盾しています。 まず、見出しで「脱炭素の第一歩、再エネ電力へはこう切り

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間