縄文時代は北極圏にブリがいてサンゴ礁もあった

日本でも縄文時代は今より暖かかったけれども、貝塚で出土する骨を見ている限り、食べている魚の種類は今とそれほど変わらなかったようだ。

けれども北極圏ではもっと極端に暖かくて、なんとブリや造礁サンゴまであったという。現在では、ブリといえば温帯から熱帯にかけての魚だし、造礁サンゴは千葉県館山あたりが日本の太平洋側での北限だ。

科学的手法の進歩で、この発見があった(解説記事)。これまでは、洞穴や貝塚で出土した魚の骨の形から魚種を判断していた。そうすると、粉々になった骨からは何の魚か分からなかった。ところがそのDNAを分析することによって、多くの魚が同定できるようになった。同様にして動物も多くが同定できるようになった。

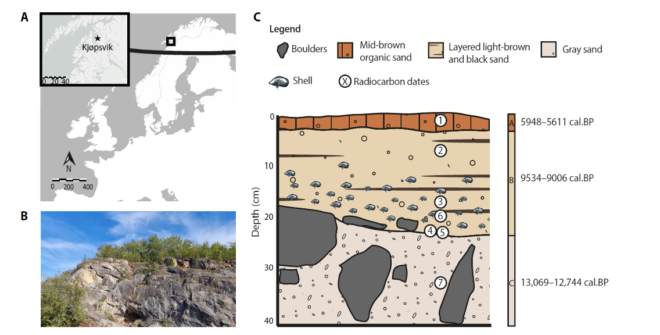

新しい論文(Boilard et al, 2024)によると、北緯82度にあるノルウェイ北部の洞穴のDNAを分析したところ、ブリ、造礁サンゴ、カブトガニに加えて、ヤマネコ、イエネコ、イヌ(ないしオオカミ。遺伝的には同じなので区別できない)、ヒグマ、アヒル、カモメ、カエルなどが確認されたという。

このうちのいくつかは、これまで知られていた生息の北限記録を大きく更新するものだった。日本だと瀬戸内海に生息するカブトガニは、現在、世界での北限は北緯45度で、北極圏からは遥か遠くに離れている。

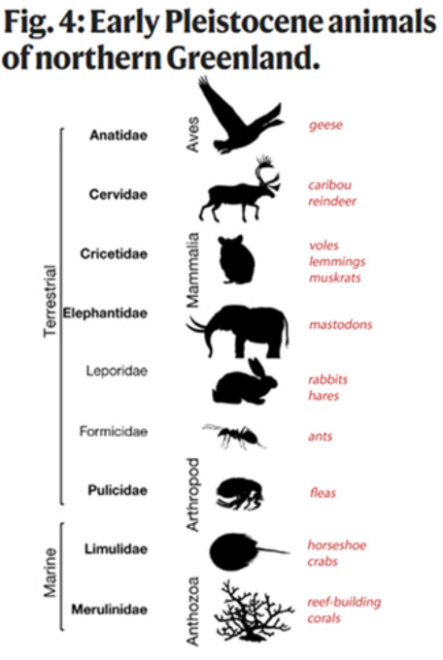

2年前に発表された先駆的なDNA分析研究では、グリーンランドの北端においても、360万年前から80万年前にかけては年平均気温が今より11℃から19℃も暖かく、造礁サンゴやカブトガニが生息していたことが分かっている(Kjaer et al.2022)。アヒル、トナカイ、ウサギにマストドンまで居たとのことで、いまでは不毛の地であるが、当時はずいぶん豊かな風景だったようだ。

このようにして、北極域では、かなりの温暖化と動物相の北方への移動が、過去に自然に何度も繰り返されてきたことが分かる。

自然環境中のDNAの分析はまだ始まったばかりの分野だが、これから多くの研究が出てくるだろう。そうすると、過去の地球の自然変動がかなり大きく、それに追随して動物も北へいったり南にいったり移動を繰り返してきたことが、より克明に分かってくるだろう。

■

関連記事

-

2023年8月22日付アゴラ記事「ガソリン補助金が9月以降も延長 岸田首相の「ガソリンポピュリズム」」より。 岸田首相は、エネルギー価格を抑制している補助金が9月以降なくなることに対する「物価が上がる」という苦情を受け、

-

夏も半分過ぎてしまったが、今年のドイツは冷夏になりそうだ。7月前半には全国的に暑い日が続き、ところによっては気温が40度近くになって「惑星の危機」が叫ばれたが、暑さは一瞬で終わった。今後、8月に挽回する可能性もあるが、7

-

以前、東京の日射が増えている、という話を書いた。 日射が3割も強くなっているのでお気を付けて すなわち、全天日射量(地表に降り注ぐ太陽エネルギー)の年平均値が、1975年ごろと比較すると、3割も強くなっていた。理由は、大

-

ドイツのチューリンゲン州で州議会選挙が行われた。得票率は図1の通り。ドイツ連邦の連立政権与党である社会党(SPD)、緑の党(Grune)、自民党(FDP)が大惨敗。躍進したのはドイツでも日本でも大手メディアからは極右扱い

-

EUの行政執行機関であるヨーロッパ委員会は7月14日、新たな包括的気候変動対策の案を発表した。これは、2030年までに温室効果ガスの排出量を1990年と比べて55%削減し、2050年までに脱炭素(=実質ゼロ、ネットゼロ)

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 先日、NHKのBS世界のドキュメンタリーで「地球温暖化はウソ?世論動かす“プロ”の暗躍」と言う番組が放送された。番組の概要にはこうある。 世界的な潮流に反してアメリカの保守派に

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。 1)【アゴラシンポジウム】成長の可能性に満ちる農業 アゴラは12月に農業シンポジウムを行います。石破茂自民党衆議院議員が出席します。詳細はこのお

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間