水素先進国が直面する種々の現実的困難と対応 vs. 日本の脳天気

欧米各国は、水素利用計画に熱心に取り組んでいる。例えばEUでは、2022年5月に欧州委員会が公表したREPowerEU計画において、2030年に水素の生産と輸入を各1000万トンとして、エネルギーのロシア依存を脱却するとの目標を掲げた。

その前の2020年に欧州ではEuropean Hydrogen Backbone(EHB)イニシアティブと呼ばれる組織が発足している。このEHBイニシアティブでは、北アフリカ・南欧(アルジェリア、チュニジア、イタリア、オーストリア、ドイツ)回廊その他、全部で5つの「水素回廊」の構想を掲げている。

ただしEHBの構想は、現時点ではEU・加盟各国において正式に承認されたものではなく、あくまでもアイデア段階に過ぎない。また、現在のEU域内の水素消費量は年間約800万トンであるが、その98%が天然ガス由来であって、これではCO2削減に役立たないので、早急にクリーン(=グリーン:再エネ電力由来)水素への転換が求められているとされる。

Petmal/iStock

米国では2030年に1000万トン、2050年に5000万トンの水素を再エネから製造し、CO2を10%減らすとの構想が発表された。米国は、水素を化石燃料などから製造するのは無意味であって、再エネを使って水の電気分解のみで勝負する、つまりいわゆる「グリーン水素」一本で行くとの意気込みである(なお電源として、再エネの他に原子力にも注目している)。

さらに、中国・韓国・インド・豪州などでも、水素の生産拡大と産業育成を計画していると伝えられている。まさに、世界的な「水素ブーム」と言って良いほどだ。

ただし、それらの多くはEUの例のように、現時点では単なる構想段階のものが多い。特に、グリーン水素は、今のところ需要側にとって価格が高すぎるため調達が難しい。一方、グリーン水素事業は、発電→電解水素製造の設備が必要なので初期投資額が大きく、最近の金利上昇は事業の経済性を大きく損なう(水の電気分解で水素を製造する装置は、実際にはかなり高価なのだ)。

この種の、初期投資額が大きい事業の場合、生産側は製品の長期販売契約を結べなければ投資しにくいし、大型化によるコスト削減も難しい一方、使う側はそんなに高い製品(この場合は水素)を長期間買うことは無論躊躇する。つまり、ここには一種の「卵と鶏」的なジレンマが存在する。以前、石油や天然ガスで可能であった事業が、水素では難しいのだ。

これは、燃料電池車(FC車)と水素ステーションの例にもある。つまり、FC車を普及させるには数多くの水素ステーションが必要だが、その建設費は高いので数多くのFC車が走ってくれてないと経営が成り立たない。となると一体、どっちが先なんだ・・・? と言う話になる。

日本でも、「水素基本戦略」2017年版では、2020年度に100ヶ所以上の水素ステーションを設置し、約4万台のFC(燃料電池)車を走らせる目標だったが、2023年版では水素ステーションは27ヶ所のみ、FC車は8000台と、大幅に下方修正した。

この例に限らず、水素をめぐる事業・計画の多くは、スタート時にはバラ色の夢が語られる一方で、それがいざ実現に向かうと、ほぼ必ずと言ってよいほど、種々の困難に直面して立ち往生してしまう。それが顕著に見られるのは「水素先進国」の各種事例である。

例えばドイツ。「ハベックの水素戦略ー専門家はその実現可能性にかなり疑問を抱いている」との記事には、いくつかの興味深い指摘があるので紹介したい。

ドイツ政府は2030年までに、産業、大型商用車、航空、海運での水素利用を増やす計画を立てている。ロベルト・ハベック経済相は、水素の需要と統合が急速に進むと予想している。彼は今年2月に、「これから短期間で非常に急速な立ち上げが行われるだろう」と述べた。しかし、水素の普及を成功させるには、いくつものハードルがある。

一つは、水素の輸送・貯蔵の問題。全長1万キロを超えるパイプラインがドイツ全土に建設され、輸入ターミナルや貯蔵施設も建設される予定がある。ハベックはこのインフラに約200億ユーロ(約3兆4000億円)を投資する計画だ。これを安くあげるために、既存のインフラを可能な限り転用する予定だ。

しかし水素は漏れやすく、金属を脆化(ぜいか:脆く)する性質があるので、例えば既存のLNGプラントがそのまま水素を受け入れ可能かどうかには疑問がある。実際、ある専門家は、そのままでは実現不可能だと指摘している。確かに、メタン主体の天然ガスと水素ガスを同一に扱うのは困難だろう。

もう一つは、水素の大半を海外から輸入すると言う問題。ドイツ政府の水素戦略では、2030年には50~70%を輸入することになっている。しかし、この戦略には賛否両論がある。

「水素を使用するのであれば、製造した場所で使用しなければならない」と、パースにあるカーティン大学のピーター・ニューマン教授は、ポータルサイト『t-online』に対し、コメントしている。EU委員会のエネルギー総局が発表した調査でも、同様の結論が出ている。

なお、日本の「水素基本戦略」の場合、2017年版も2023年版も、水素利用量の目標はあるが、国内生産量の目標値が見当たらない。基本的に、海外で生産し国内に輸入する、つまり輸入頼みの体制を前提として、議論を進めている。

欧米各国は国産化を目標とするか、EUのように域内でのネットワークを通じて融通し合う体制作りを目標としており、日本のように遠い海外からの輸入主体で水素供給を考えている国・地域は、日本とアジア諸国(韓国、台湾、シンガポール等)以外にはない。

また、実はこの輸入先についても「水素基本戦略」には具体的な記述はなく、水素源として豪州・中東・東南アジア諸国などが列挙されているだけだ。しかも、日本ではこれらの水素政策の是非について、ろくに議論さえ行われていないのだ。

話をドイツに戻すが、当初ドイツでは暖房用燃料に水素を使うことが検討されたが、23年頃から雲行きが変わった。これは、水素を使う暖房がヒートポンプや地域暖房のような既存技術よりもはるかに高価だとの理由による(天然ガスと比べてヒートポンプも決して安くはないが、水素はその2倍以上高い)。

結果として、水素利用は電気の利用が難しい化学、高炉製鉄、セメント、肥料工業などに限定すべきとの声が強くなった。これは、かつて水素製造法が真剣に検討されたのが、窒素肥料の原料になるアンモニアを極力安く作るためだったことを考えたら、言わば当然の帰結とも言える。

さらにドイツでは23年8月に承認された水素発電所建設の計画が、24年になってから技術とコストの両面で再検討が必要とされた。ドイツの各種産業の業界団体は、エネルギーの未来を水素から天然ガスに方向転換せよ(と言うより、元に戻せ)と強く要求した。

英国でも似たような事情がある。ボリス・ジョンソン前首相は、自国を「水素のカタール」にしたいと考えていた。しかし、この計画はウィットビーやレッドカーといったイギリスの村では抵抗にあった。住民たちは、未成熟な技術の「実験台」になることを恐れた。結局、政府は「水素村」プロジェクトは実現不可能だと宣言した。

また英国の専門家は、一般家庭にはヒートポンプなどの電気暖房を、重工業には水素を使うべきだとアドバイスした。アナリストのジェス・ラルストンは『ガーディアン』紙に、「将来、水素が家庭の暖房に果たす役割は、あったとしても小さいことは明らかだ」と語った。

もう一つ、今度はドイツとアフリカが絡む問題を紹介する。「物議を醸す水素プロジェクト:ドイツの支援がナミビアの国立公園を脅かす」という記事だ(記事では3GWと7GWが混在しているが、ここでは3GWで統一しておく)。

ナミビアのツァウ・カエブ国立公園で「3GWハイフェン・エナジープロジェクト」と呼ばれる事業が計画されている。このプロジェクトは、ハイフェン・ハイドロジェン・エナジー社が100億ドル規模の投資を行って、約3GWの新しい風力発電所と太陽光発電所を建設し(水素を作ってそれを原料に)グリーン・アンモニアを供給する目的で構想されている。

しかしこの地域は、多くの希少種や絶滅危惧種が生息する生物多様性の重要なホットスポットである。 この地域に約3GWの新しい風力発電所と太陽光発電所を建設することは、ユニークな動植物を脅かすことになると、ナミビアの環境保護活動家たちは懸念を示している。もちろん、多数の風力タービンによるバードストライク等や、巨大太陽光パネルによる土地被覆の影響を懸念しているのである。

この記事は、次の文章で終わっている。

ナミビアとドイツは協力して、環境と経済の両方の目標を考慮した持続可能な解決策を見つけるべきである。このようなプロジェクトが環境を犠牲にして実施されないことが重要だ。国際的な協力と責任ある計画によってのみ、現代のエネルギー・環境問題に対する長期的な解決策を見出すことは可能なのである。

しかし、そうだろうか? 建前的にはその通りだが、アフリカ諸国は大半、現状深刻な電力不足の状態にある。そこに大規模な再エネ発電所を建設し電力を収奪することに、ドイツ人は何も感じないのだろうか? カネさえ払えば良いんじゃないの、とでも考えているのか?

この事例は、日本にとっても重要な「他山の石」となり得るだろう。一つは、海外の広大な土地を使って再エネ発電し、それで水素を製造して輸入する事業には、種々の大きな問題が起き得ることである。水素供給目標の何割かを占めるほどの水素生産を再エネ電力で行うには、恐ろしく広大な土地が必要になることは明白であるから。

上記「水素源」候補とされた豪州・中東・東南アジア諸国などの、どこの国にそんな土地が見出せるのだろう? むろん、タダであるはずがないし。豪州・中東の乾燥地では、ナミビアのような生物多様性の問題は少ないだろうが、プラントの建設や運転・維持等に多くの困難を抱えるであろうことは、容易に予想できる。

もう一つは、グリーン・アンモニア製造である。ナミビアはアフリカ南部に位置し、ドイツからは遠いので水素のままで運ぶのは危険でコスト高と判断し、アンモニアにして輸送することを考えたのだろう。しかし、水素をアンモニアに変えるには、現時点では高温高圧プロセスを必要とし、その熱源として石炭を使うのが常道で、再エネ電力だけでアンモニア合成まで行った例はまだないはずだ。

つまり、普通のアンモニア合成をやったら「脱炭素」でなくなるか、または再エネ電力を使って恐ろしく高価なアンモニアを手にすることになるのだ。

この問題は、日本で水素・アンモニアを議論する場合には避けて通れない課題のはずだが、相も変わらず脳天気な「検討」が行われているようだ。

ちょうどこの時期に「水素・アンモニア供給網構築、全国各地計画続々と」なる記事が出た。発電所やコンビナートなどのエネルギー需要家に対して、水素やアンモニアの需要規模などを調査するとある。例によって経産省・資源エネ庁の補助事業「水素等供給基盤整備事業」で、水素・アンモニアの供給基盤構築に向けた調査だとある。

しかし、供給するためには調達しなければならないのだが・・? ここでもまた、使うことだけは熱心に調べているが、いつ・どこから・いくらで水素・アンモニアを調達するつもりなのか、全く書かれていない。

これを書いた記者たちは、不思議に思わなかったのだろうか?需要を聞かれる側だって、いつから・いくらで供給されるか分からないのに、うかつに答えることなど難しいだろうに。屁理屈をこねたら、供給の見積もりをするために需要を調べるんだと言い張れるが、これも「卵と鶏」論だ。

それに需要というのは、必要があれば独りでに生じるものなので、何も事改めて需要を調査しなければならない理由が分かりにくい。どうしても需要を開拓したいのか? 何だか話が逆だ。

日本と比べたら、ドイツや英国の人々は水素等についてずっと真面目に検討している。しかし、いくら検討しても、おそらく水素の困難は解消できないと私は思う。

その理由は、今度宝島社から出た「SDGsエコバブルの終焉」や、改訂版が出た「非政府の有志による第7次エネルギー基本計画第4版」に詳しく書いておいたので、内容は一部重複するが、参照いただきたい。また、これまでアゴラに散々書いてきた水素・アンモニア批判の諸論考も、参照いただければ幸いだ。

関連記事

-

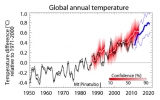

3月30日、世界中で購読されるエコノミスト誌が地球温暖化問題についての衝撃的な事実を報じた。

-

私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。

-

先日、「今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?」という記事を寄稿した。 今回の記事では、その疑問に対して、物理化学の基礎知識を使ってさらに詳しく回答する※1)。 大気の温度は人類が放出する物質の温度で変化する 水に

-

1月3日午前6時、独ベルリン南部のSteglitz、Zehlendorf、Lichterfelde、Wannsee地域でブラックアウトが発生した。45,000戸の家庭と2,300軒の店舗や事業所が停電。地域暖房も温水供給

-

森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとに

-

2月27日に開催された政府長期エネルギー需給見通し小委員会において、事務局から省エネ見通しの暫定的な試算が示された。そこでは、電力、特に家庭・業務部門について、大幅な需要減少が見込まれている。だがこれは1.7%という高い経済成長想定との整合性がとれておらず、過大な省エネ推計となっている。同委員会では今後この試算を精査するとしているところ、その作業に資するため、改善のあり方について提案する。

-

はじめに アメリカがプルトニウムの削減を求めてきたとの報道があってプルトニウムのことが話題になっている。まず、日本がなぜプルトニウムを生産するのかを説明する。もちろん、高速炉が実用化されたらプルトニウムを沢山使うようにな

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間