CO2ではなく雲の減少で気温が上昇しているという論文

35007/iStock

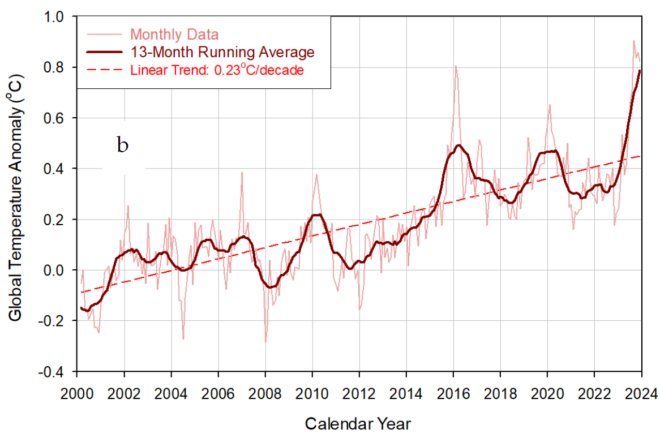

2023年からなぜ急に地球の平均気温が上がったのか(図1)については、フンガトンガ火山噴火の影響など諸説ある。

Hunga Tonga volcano: impact on record warming

図1

だがこれに加えて、最近の衛星観測の結果で面白い論文が出ている。

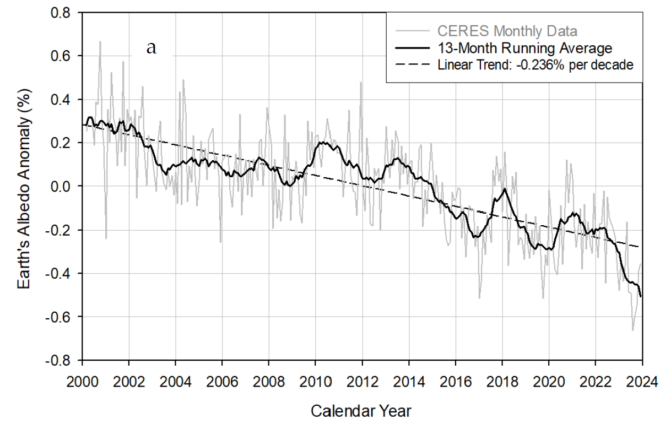

即ち、地球の反射率が急減している(図2)。これは雲の量が減少したためだと見られている。2000年以降で0.79%の減少となっている。

図2

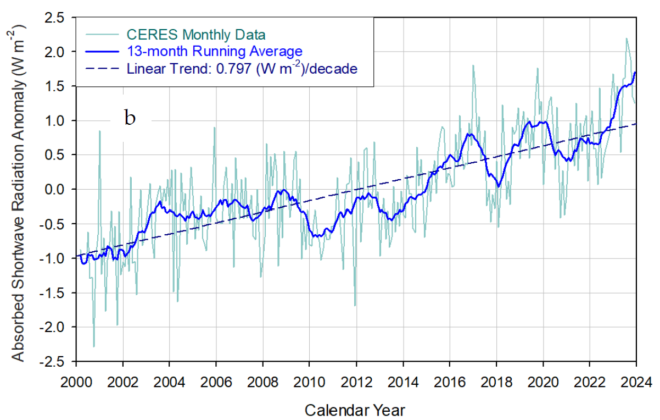

飛行機から下を見下ろすと、雲は白く、海は黒い。すなわち太陽光のうち可視光線は海に吸収される。この吸収量が激増している。

地球によって吸収された太陽光は2000年以降で1平方メートルあたり2.7ワットも増大した(図3)。なお図中でshortwaveというのは太陽光のこと。地表などからの赤外線放射をlongwaveと呼んで区別するのがこの業界の習慣だ。

図3

IPCC第6次報告だと、1750年から2019年までの温室効果ガスによる温室効果の増加は2.72ワットとされている。すると、2000年以降の僅かな時間だけで、これとほぼ同じだけ太陽光の吸収が増えたということだ! もしも温室効果ガスが地球の気温を上げるというなら、この太陽光吸収の増大が地球の気温に影響しない筈がない。

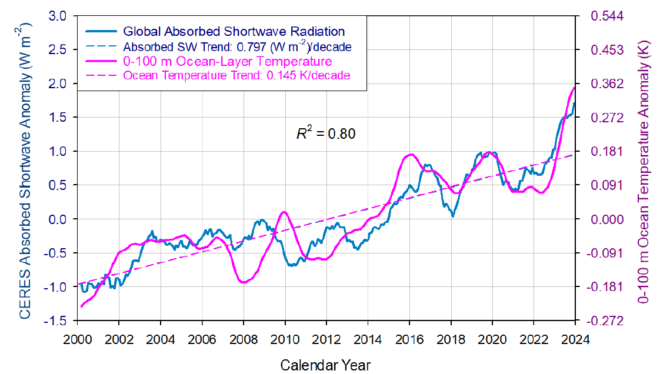

論文では、この太陽光吸収の増大が、海洋を温め(図4)、それが大気を温めている、としている。

図4

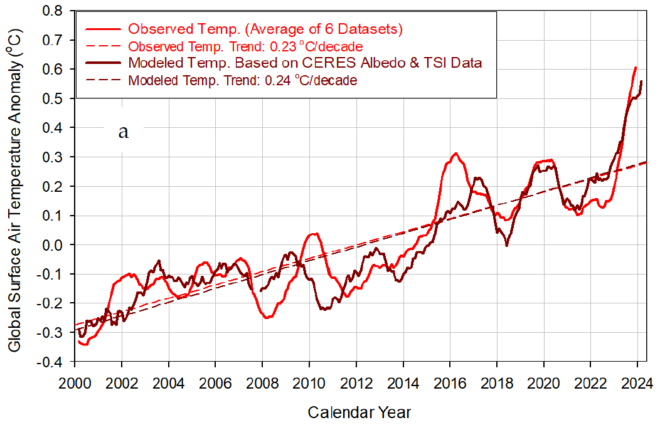

そのようなシンプルなモデルを作ることで、過去の地球の平均気温上昇を再現できてしまう(図5)。そしてこのモデルにCO2濃度の上昇による温室効果は説明変数として入っていない! つまり地球温暖化は雲量の変化だけでほぼ説明できてCO2は殆ど関係ない、という訳だ。

図5では、なんと、2024年の気温の急上昇も雲量の変化で説明できている。

図5

論文では、雲量が変化した理由については、太陽活動の変化による宇宙線の影響などが考えられるが、不明であり、重点的な研究が必要だとしている。

なお、CO2による温室効果が雲量減少を引き起こし、それにより温暖化が加速するという意見(いわゆる雲によるポジティブフィードバック)もあるが、マックスプランク研究所のビョルン・スティーブンスのように、雲のそのようなフィードバック効果はゼロであるという意見もある。

この論文で用いている反射率のデータ(図1)はNASAのCERESプロジェクトによるもので、この業界ではもっとも有名なものだ。今後、このデータをどう解釈したらよいのか論争になるだろう。また、観測される反射率はまた来年も大きく変化するのだろうか。ナゾは尽きない。

■

関連記事

-

政府「不測時における食料安全保障に関する検討会」のとりまとめが発表された。 もし食料不足になったら? 対策の報告書まとまる 農水省 その内容は、不測の事態によって食料が不足するときに、政府が食料の配給をしたり、価格を統制

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

あと少しで「国連によるグローバル炭素税」が成立するところだったが、寸前で回避された。 標的となったのは、世界の物流の主力である国際海運である。世界の3%のCO2を排出するこの部門に、国際海事機関(IMO)がグローバル炭素

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。毎週月曜日更新ですが、編集の事情で今回水曜日としたことをお詫びします。

-

昨年3月11日以降、福島第一原子力発電所の事故を受け、「リスクコミュニケーション」という言葉を耳にする機会が増えた。

-

残念ながら2026年度より排出量取引(GX-ETS)が義務化されます。 2026年、ビジネス環境こう変わる 下請法改正やシニア労災防止 二酸化炭素(CO2)などの排出量取引「GX-ETS」が4月から本格始動する。業種ごと

-

1月12日の産経新聞は、「米マクドナルドも『多様性目標』を廃止 トランプ次期政権発足で見直し加速の可能性」というヘッドラインで、米国の職場における女性やLGBT(性的少数者)への配慮、『ポリティカルコレクトネス(政治的公

-

GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。筆者の中村氏は読売新聞で、科学部長、論説委員でとして活躍したジャーナリストです。転載を許可いただいたことを、関係者の皆様には感謝を申し上げます。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間