IEAの中国脱石炭という希望的予測は外れまくり

Sergei Chuyko/iStock

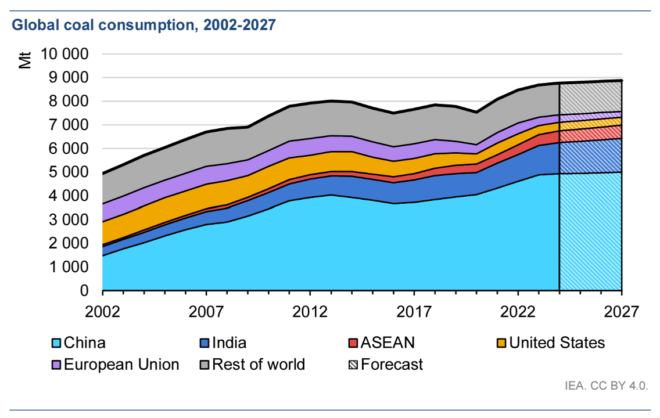

世界エネルギー機関(IEA)は毎年中国の石炭需要予測を発表している。その今年版が下図だ。中国の石炭消費は今後ほぼ横ばいで推移するとしている。

Coal2024より

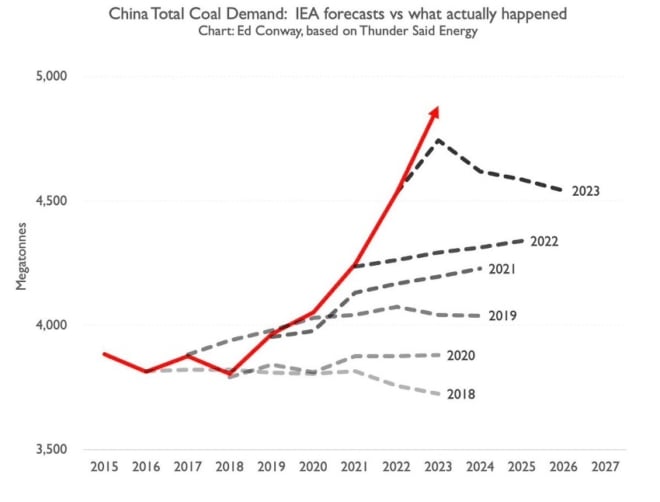

ところでこの予測、IEAは毎年出しているが、毎年「今後の伸びは鈍化する」と言い続けてきた。だが現実には中国の石炭消費は増大し続けた。下図がうまくまとめているように、予測は大きく外れ続けた。

IEAは、もともとは、OPECに対抗してエネルギー安全保障のためにOECD諸国が設立した機関で、冷静に情報を分析する機関だった。それがここ数年、すっかり「脱炭素の運動を推進する機関」になってしまった。

本件もそうだけれど、IEAの出す「予測」なるものは、脱炭素運動家の希望的予測にすぎないものばかりになった。

ちなみに日本政府が推進するグリーントランスフォーメーション(GX)政策の正当化にも、しばしばIEAの資料が引き合いに出されているので要注意である。

こんなIEAは、もう要らない。

■

関連記事

-

はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの

-

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も

-

GEPRの運営母体であるアゴラ研究所は映像コンテンツである「アゴラチャンネル」を提供しています。4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送しました。 現状の対策を整理し、何ができるかを語り合いました。議論で確認されたのは、温暖化問題では「地球を守れ」などの感情論が先行。もちろんそれは大切ですが、冷静な対策の検証と合意の集積が必要ではないかという結論になりました。そして温暖化問題に向き合う場合には、原子力は対策での選択肢の一つとして考えざるを得ない状況です。

-

今回も前回に続いて英国シンクタンクの動画から。 大手の環境雑誌ナショナル・ジオグラフィックが、飢えてやせ細った、ショッキングなシロクマの映像を見せて、気候変動の影響だ、気候緊急事態だ、とした。この映像は25億回も再生され

-

シンクタンクのアゴラ研究所(所長・池田信夫、東京都千代田区)の運営するエネルギー調査機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)は、NPO法人の国際環境経済研究所と3月から提携します。共同の研究と調査、そしてコンテンツの共有を行います。

-

ここは事故を起こした東京福島第一原発の約20キロメートル以遠の北にある。震災前に約7万人の人がいたが、2月末時点で、約6万4000人まで減少。震災では、地震、津波で1032人の方が死者・行方不明者が出ている。その上に、原子力災害が重なった。

-

前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。

-

2050年カーボンニュートラルや2030年CO2半減を宣言した企業が、自家消費目的の太陽光発電導入に殺到しています。しかしながら、太陽光発電の導入がESGを同時にすべて満たすことはありません。 ESGのEは「環境」です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間