再エネは本当に持続可能なのか?三菱商事の洋上風力発電計画見直しに思う

fokkebok/iStock

1. 三菱商事洋上風力発電事業「ゼロからの見直し」

2021年一般海域での洋上風力発電公募第1弾、いわゆるラウンド1において、3海域(秋田県三種沖、由利本荘沖、千葉県銚子沖)全てにおいて、他の入札者に圧倒的大差をつけて勝利しました。特に、売電価格の安さについては、競合した他社からは、ため息がもれるほどだったと、当時の新聞などで報道されました。

それから4年後、三菱商事は「ゼロからの見直し」という撤退もありうる表現を出してきました。しかもその理由として「見通しが甘かったというよりも、それ以上のコスト増が押し寄せてきた」としています。

「新型コロナウイルス渦やロシアによるウクライナ侵攻を契機に資材代や人権費の高騰が進み...」こうなってくると、言い訳になるものは何でも取り込んでしまえという感じです。

2. 本当に「見通しが甘くなかった」?

三菱商事を中心としたチームの計画はどこまでつめられていたのでしょうか?公開された数少ない資料を見てみます。

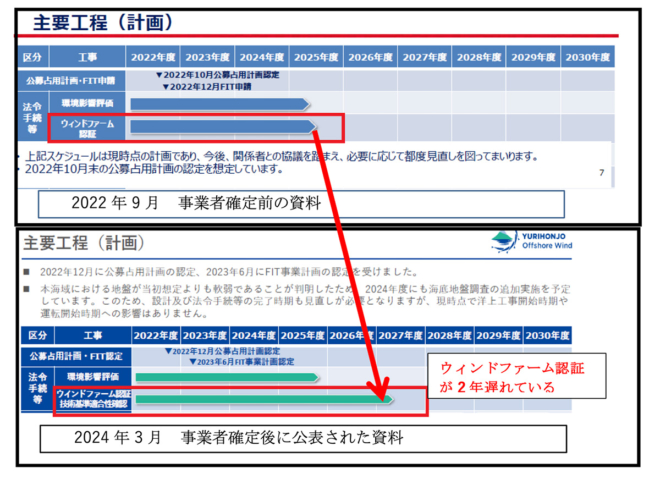

図1 由利本荘市沖風力発電事業工程表 落札前と後の時点の資料

秋田由利本荘オフショワウィンド合同会社説明資料より

図1は、ラウンド1で三菱商事のグループが落札した「由利本荘市沖」の事業説明書・事業工程表です。2022年9月に公表したものと、1年半後の2024年3月に公表した工程表を比較しやすいように並べてあります。

注目したいのは「ウィンドファーム認証」です。これは一般の建築工事では「建築確認申請」にあたるもので、これに合格しないと(認証を受けないと)風車の工事には取り掛かれません。このウィンドファーム認証には3年程度かかります。

図1の上側を見ると当初は2025年前半に認証を受ける予定だったようですが、下の図では2年遅れて2027年前半になっています。

このウィンドファーム認証の遅れは何が原因なのかは説明がありませんが、2027年前半認証予定ということは、2024年3月時点では、まだ認証手続きに入れていない可能性もあります。

また、資料の中では「運転開始予定の2030年12月には影響しません」と説明していますがこれが強弁だったことは、1年後の三菱商事社長の記者会見「ゼロからの見直し」で明らかになってしまいました。おそらく入札した時点では、詳細な検討もつめないで、売電価格を安く入札しても、後は工事会社と調整すればなんとかなる程度の判断で売電価格を決めたのでしょうか。

しかし、日本の風力発電設備に関する基準はヨーロッパの基準よりはるかに厳しいです。詳細設計に入って、ヨーロッパの風車をそのまま日本に持ってきても認証手続きが通らない。価格も工期も今になって、見通しが甘かったことがようやくわかった、と私は見ています。

それを「新型コロナウイルス渦やロシアによるウクライナ侵攻」のせいにするのはどうしたものでしょうか?その検討の甘さを見抜けず売電価格の安さに飛びついで、落札者を決めた経産省も経産省だと思いますが。

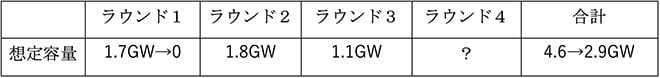

3. 撤退となればエネルギー基本計画は大幅後退

国の第6次エネルギー基本計画では、2040年度には洋上風力の導入量を5.7GWとしています。ラウンド1~3を加えても4.6GWにしかなりません。ラウンド4はルールの改定や海域の選定などで遅れそうです。ここで三菱商事が事業主体になっている、ラウンド1の1.7GWが撤退した場合、事業者選定の終わった分は2.9GWまで減ってしまいます。

表1 洋上風力発電公募ラウンド1~3までの想定発電容量

仮に、今の時点で1.7GWの事業撤退をする場合の、保証金の額は約306億円になります。再エネ事業者としては、このまま風力事業を進めた場合、306億円以上の損失が出ると判断すればやめるし、損失が出るとしてもそこまではいかないと判断すれば事業を進めるだけの話です。

電力の供給に貢献したいというファクターはそこにはありません。電気が足りなければ、大手電力会社に助けてもらえばいいことです。

再エネ事業者の責任感のなさを感じていただきたいと思います。もしも大手の電力会社が、コロナやウクライナ侵攻による資材価格高騰や、大手銀行がSDGsに反する事業には融資してくれないから、などを理由に火力発電所の建設を投げ出してしまったり、原子力発電所の再稼動工事をやめてしまったらどうなるでしょうか?

至近年は顕在化しないと思いますが、10年後20年後、現在の火力発電所が老朽化したときに、想像できないほどの電力不足に陥ってしまうことは容易に想像できます。再エネと蓄電池だけでは電力の供給はできないことは、明白だからです。

4. スケジュールを伸ばしてもという訳にはいきません

これらの洋上風力発電の建設工事や保守作業には港湾の整備が不可欠です。何百メートルもの資材を組み立てたり、船に積む時に一時保管をしなければなりません。そのため能代港はすでに85億円もかけて港湾の整備を行い、2025年2月22日に完工しました。この国費が、全部とはいいませんが無駄になってしまう可能性があります。

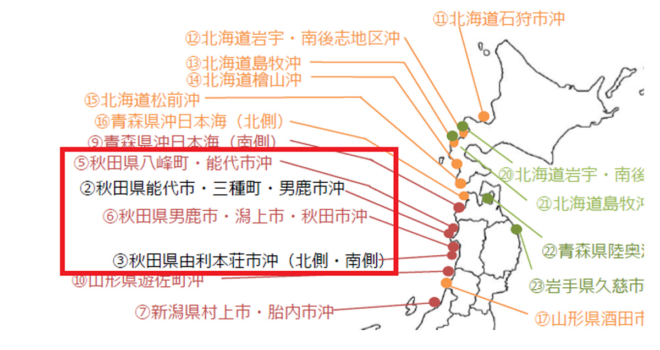

図2 再エネ海域利用法における案件

資源エネルギー庁資料より

スケジュールが間に合わないのであれば、期限を延ばしてでも三菱商事に責任を持って最後まで対応してもらうべきではないか、という意見もあるかもしれません。

しかし、図2に示す資源エネルギー庁の資料「再エネ海域利用法における案件」によると、秋田県沖には八峰能代沖から由利本荘沖まで計4件の候補地があり、秋田港や能代港は各事業者による激しい競争が生じています。特に⑤の八峰町・能代市沖の案件では、北海道の室蘭港を利用港としているほどです。

本来なら「三菱商事が使わないのであれば、こちらが使わせてもらいたい」というくらいの状況にもかかわらず、三菱商事が秋田港や能代港の使用を引き延ばしているのは、到底受け入れられるものではありません。

5. 洋上風力公募の制度を見直して撤退を防ぐとしているが

経済産業省はこれらの事案を受け、事業者公募の制度を見直し、物価変動分の一部を販売価格に反映する方針を示しました。具体的には、資材費や施工費の上昇分について、公募実施前年の価格水準に対し最大40%を上限として販売価格に反映できるようにするとのことです(価格が下落した場合にも反映されるとされています)。

しかし、この上昇分はどのように算定されるのでしょうか? 落札業者の申告によるものなのか、それとも役所が算出するのか。いずれにせよ、納得感を得るのは難しいように思います。

さらに、「この建設にかかった資材費や工事費を、電気を使用するすべての人が負担する」という考え方は、まさに総括原価方式の復活です。経産省の官僚や大学の専門家、大手マスコミが忌み嫌ってきた総括原価方式そのものではないでしょうか。

東日本大震災以降、総括原価方式は「電力会社が経営努力をしない元凶」と批判されてきました。しかし、私は総括原価方式が必ずしも悪いとは思いません。多額の設備投資を行い、そのコスト回収に20年から40年もの長期間を要する設備産業においては、総括原価方式が最も優れた料金算出の方法だと考えます。

実際、JRの運賃や上下水道料金、さらにはNHKの受信料でさえ、総括原価方式に基づいて算出されています。設備産業でこの方式を採用していないのは、携帯電話業界くらいではないでしょうか。しかし、携帯電話業界は市場が拡大を続けているため、むしろ例外的な存在です。一方、電力市場は東日本大震災以降縮小傾向にあります。今後、データセンターの需要増加などで市場が拡大すると言われていますが、その確実性は不透明です。

このままでは、いざ市場が拡大した時に「売る電力がない」という事態に陥る可能性があります。

電力の市場を自由化すれば、安価で多様なサービスが提供され、再生可能エネルギーも大量に導入できる——そう言われてから10年以上が経ちました。しかし、実際には自由化や競争原理を中途半端に取り入れたことで、仕組みは複雑で難解になり、電気料金はどんどん上昇しています。

さらに、制度が立ち行かなくなると、電気料金に税金から補助金を投入したり、総括原価方式の考え方を少しずつこっそり復活させたりする。結果として、電気料金を大幅に引き上げただけではないでしょうか。

そもそも、一般の人々は電力の自由化を望んでいたわけでも、太陽光発電を求めていたわけでもありません。ただ、安くて安定した電気が供給されるなら、自由化であろうと地域独占であろうと、どちらでも構わなかったのではないでしょうか。

関連記事

-

1. 化石燃料の覇権は中国とOPECプラスの手に 2050年までにCO2をゼロにするという「脱炭素」政策として、日米欧の先進国では石炭の利用を縮小し、海外の石炭事業も支援しない方向になっている。 のみならず、CO2を排出

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。4月10日の放送は「汚染がれきを受け入れろ!?放射能に怯える政治とメディア」だった。村井嘉浩宮城県知事(映像出演)、片山さつき自民党参議院議員、澤昭裕国際環境経済研究所長、高妻孝光茨城大学教授が出演し、司会はアゴラ研究所の池田信夫所長が務めた。

-

世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている

-

地球温暖化によってサンゴ礁が失われるとする御用科学の腐敗ぶりを以前に書いたが、今度は別のスキャンダルが発覚した。 「CO2濃度が上昇すると魚が重大な悪影響を受ける」とする22本の論文が、じつは捏造だったというのだ。 報じ

-

人間社会に甚大な負の負担を強いる外出禁止令や休業要請等の人的接触低減策を講ずる目的は、いうまでもなく爆発的感染拡大(すなわち「感染爆発」)の抑え込みである。したがって、その後の感染者数増大を最も低く抑えて収束させた国が、

-

NSのタイムラインに流れてきたので何気なく開いてみたら、たまたま先日指摘した日経エネルギーNextさんの特集の第2回でした。 こちらも残念かつ大変分かりにくい内容でしたので、読者諸兄が分かりやすいよう僭越ながら補足いたし

-

米国の元下院議長であった保守党の大物ギングリッチ議員が身の毛がよだつ不吉な予言をしている。 ロシアがウクライナへの侵略を強めているのは「第二次世界大戦後の体制の終わり」を意味し、我々はさらに「暴力的な世界」に住むことにな

-

内閣府のエネルギー・環境会議は9月18日、「革新的エネルギー・環境戦略」を決定する予定です。2030年代までに原発ゼロを目指すなど、長期のエネルギー政策の方針を決めました。これについては実現可能性などの点で批判が広がっています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間