気候モデルの問題点と誤用リスク:脱炭素政策が社会にもたらした影響

mekcar/iStock

気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。

本稿では、気候モデルの基本構造とその問題点、さらにそれが政策や世論に与える影響について概説する。

1. 気候モデルとは何か?

気候モデルとは、地球全体の大気・海洋・陸面・氷床などのシステムをコンピュータ上で再現し、温室効果ガスの濃度変化などに応じた気温・降水・海面上昇などの将来予測を行う数理的ツールである。これらは「GCM(General Circulation Model)」と呼ばれ、現在の気候科学の中核に位置づけられている。

しかし、「モデル」は現実そのものではなく、仮定とパラメータを前提にした数値的なシミュレーションにすぎない。したがって、モデルの前提・条件・構造を理解しないまま結果だけを信じ込むことは、極めて危険である。

2. 気候モデルの構造的な問題点

(1) 初期条件の不確実性とカオス性

気候は「初期値感度系」に属し、わずかな初期条件の違いが長期的に大きな差を生む。これは天気予報が数日先しか当てられないのと同様、気候モデルにおいても50年先の予測は本質的に不確実性を含んでいる。

(2) 境界条件の仮定と恣意性

未来のCO₂排出量、経済成長、人口、技術進展などの「境界条件」は、SSP(共有社会経済経路)やRCP(代表的濃度経路)という仮定ベースで設定されている。RCP8.5のように、現実性が乏しい「極端シナリオ」が長年主流として使われたことは、科学的誠実性に疑問を投げかける。

(3) 太陽活動の影響を軽視

多くの気候モデルは、全太陽放射照度(TSI:Total Solar Irradiance)を定数もしくは小さな周期変動としてしか扱っておらず、大規模な太陽活動の変動(例:マウンダー極小期※1)など)を十分に再現していない。

気候変動に対する太陽活動の影響は、紫外線の変動、宇宙線を介した雲形成(スベンスマルク仮説※2))なども含めて多面的であるが、それらはモデルに十分に組み込まれていない。その結果、20世紀後半の温暖化がCO₂に過剰帰属され、自然要因の寄与が過小評価されている。

※1)マウンダー極小期:1645年から1715年にかけて太陽黒点の観測数が著しく減少し、太陽時期活動が弱まった期間

※2)スベンスマルク仮説:宇宙空間から飛来する銀河宇宙線が地球の雲の形成を誘起しているという仮説

(4) 雲・水蒸気のフィードバック処理

気候モデルにおける最大の不確実要素の一つが、雲と水蒸気の取り扱いである。これらは気温変化に大きな影響を与えるが、その物理過程が複雑すぎて正確にモデル化できないため、「パラメータ化」に依存しており、結果を大きく左右する。

(5) モデルのチューニング(調整)

多くのGCMは、過去の観測データに「合うように」パラメータを調整することで整合性を取っている。これはいわば「結果合わせ」であり、未来予測の信頼性を高めるものではない。

(6) 実際の観測との乖離

衛星観測による気温上昇は、モデルが予測するほど急激ではないことが知られている(例:熱帯中層大気の温度変化)。つまり、モデルは一貫して温暖化を“過大評価”してきた傾向がある。

3. シミュレーション結果と観測結果の乖離

米国のW. Happer(プリンストン大学物理学名誉教授)とR. Lindzen(MIT大気科学名誉教授)は広範なデータを引用しながら、米国環境保護庁(EPA)の気候政策を批判、地球は気候危機にないとの書簡をEPAに送った(両氏からは翻訳・転載の了解をいただいた)。

Happer-Lindzen-EPA-Power-Plants-2023-07-19

両氏が強調するのは、「科学理論は観測と照合し、予測が外れれば退けられるべき」という基本原則である。気候モデルやコンセンサス、政府の意見、査読といった形式的な手順ではなく、「現実に即した実証性」が科学の要だというのである。

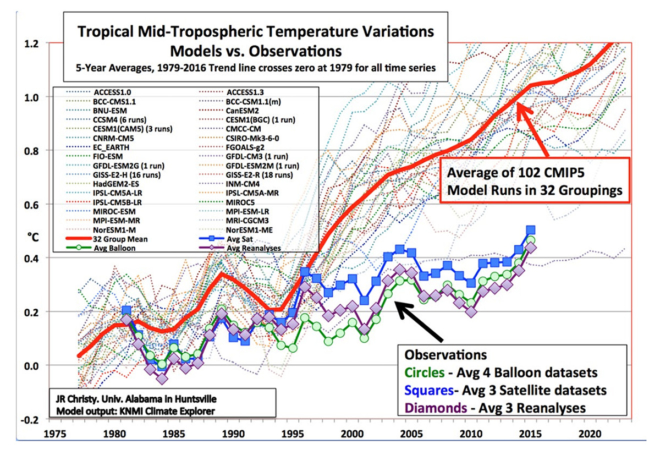

両氏が最大の問題として取り上げたのが、EPAが依拠する気候モデル(特にCMIP5モデル)の信頼性である。過去40年の実測気温と気候モデルの予測を比較した図(図1)を提示し、モデルの予測が現実と大きく乖離していることを証明した。

図1 気候モデルによるシミュレーション結果と観測結果の乖離

この図には、32の研究機関による102のシミュレーション結果(破線)と、観測された気温変化(実線)が示されている。注目すべきは、モデルの平均値(赤線)が観測値の2〜3倍も高い温暖化を予測していた点である。

さらに、唯一実測と一致していたロシアのモデル(INM-CM)は、IPCCの主要報告書で意図的に排除されていたことも明らかになっている。

従って、観測と一致しないモデルに基づいたEPAの主張、それに基づく規制などは“科学的に正当化されない”ということになりはしないか。

また、W. Happer、R. Lindzen両氏の「科学理論は観測と照合し、予測が外れれば退けられるべき」という基本原則を適用すれば、ロシアのモデルは“選択”、その他のモデルはすべて“ボツ”だということにもなる。

4. 政策・報道への誤用リスク

モデルの出力結果が科学的事実であるかのように扱われ、次のような構造的誤用が生じている:

- 「2100年に4℃上昇」といった極端な数値を元にした恐怖喚起

- 経済・産業・生活への過剰な規制と税金投入

- CO₂のみを唯一の温暖化原因とする“単因論”的政策

- 科学的異論を封じる「モデル至上主義」

これらは、モデルの前提や限界に対する正しい理解なしに、社会や政策が“シミュレーション結果”に振り回されている典型例である。こうした結果を疑う事もなく、「CO₂は厄介者だから減らしてしまえ」という安易な発想では、我が国の産業や経済、そして社会をダメにしてしまう。

5. 「モデル=現実」ではない

モデルはあくまで仮定と計算に基づいた“予測”にすぎない。それが科学的知見に基づいて構築されているとはいえ、観測結果に照らして妥当性を常に検証し、限界や不確実性をオープンに示すことが求められる。

観測結果から逸脱する場合は、モデルの修正、シミュレーション、妥当性の検証を再度行わなければならない。その結果、実測値からの乖離が誤差範囲内に収まるようであれば、そのモデルは“ある程度妥当”であるという判断になる。「モデルの結果が不確実であることを伝える責任」は、専門家にもメディアにも課せられている。

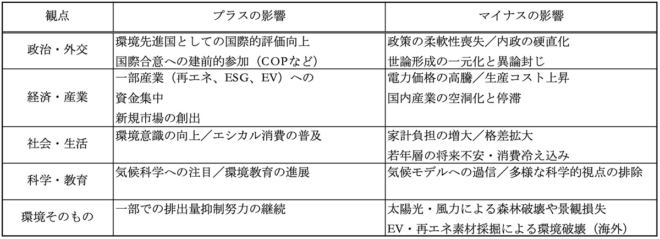

6. 脱炭素政策が社会にもたらした主な影響

気候モデルは、もともと現実の気象システムを模擬するための“仮想の実験装置”にすぎず、その限界や不確実性を踏まえて活用されるべきものだった。しかし、いつの間にかその出力結果が「未来の現実」として絶対視され、それを根拠に莫大な公的資金や制度改革が推進される構図が定着した。

日本を含む先進諸国では、脱炭素・カーボンニュートラル・再エネ主力化・GX・カーボンリサイクルといった施策に数十兆円規模の税金と民間資金が投入され、経済・産業・生活の各層に大きな負荷を与えている。

脱炭素政策が社会にもたらした主な影響の比較考量表

もちろん、環境意識の向上やグリーン投資の創出といった表面的な成果も一部に見られるが、それを遥かに上回る深刻な副作用が、すでに社会のいたるところに表れ始めている。

電力価格の高騰は生産コストを押し上げ、物価上昇と賃金停滞が実質購買力を削ぎ、企業収益と家計の双方を圧迫している。結果として、経済の活力は削がれ、社会的不安や分断も強まっている。

このように、気候モデルに基づいた脱炭素政策は一定の成果をもたらしたものの、社会全体に及ぼす実質的・構造的なマイナス影響の方が現時点では明らかに大きいと評価せざるを得ない。

いま求められているのは、理念偏重の一方通行から離れ、科学と現実の均衡を取り戻す再構築的な気候政策ではないだろうか。

7. おわりに

今私たちに求められているのは、こうした「気候モデルの過信によって形成された単線的な未来像」から脱却し、より多様で柔軟な選択肢を再構築することだ。気候変動の対策もまた、科学と技術、経済と倫理、自然と人間の共生という広い視野のもとで、再設計されなければならない。

「炭素を悪者にしない」—— そんな思考の転換こそが、炭素共生という次のパラダイムの扉を開く鍵になるのではないだろうか。

【出典】

- IPCC AR5, AR6 各章技術要約および付録データ(気候感度、TSI設定等)

- Svensmark, H. (2007). “Cosmoclimatology: a new theory emerges”. Astronomy & Geophysics, 48(1), 1.18–1.24.

- Soon, W. et al. (2015). “Why Models Run Hot: Results from an Irreducibly Simple Climate Model”. Science Bulletin, 60(1).

- Christy, J. and McNider, R. (2017). “Satellite bulk atmospheric temperatures as a metric for climate sensitivity”. Asia-Pacific J Atmos Sci.

- Happer and R. Lindzen (2023). “A Letter to USEPA on Proposed Fossil Fuel Power Plant Rule”

- Hans Labohm et al. (2024). “Chronicles of Climate Hysteria”

関連記事

-

小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難①) 田中 雄三 トレンドで見る発展途上国のGHG削減 世界銀行の所得分類 GHG排出量に関するレポートは、排出量が多い国に着目したものが一般的ですが、本稿では、国の豊かさとの関

-

残念ながら2026年度より排出量取引(GX-ETS)が義務化されます。 2026年、ビジネス環境こう変わる 下請法改正やシニア労災防止 二酸化炭素(CO2)などの排出量取引「GX-ETS」が4月から本格始動する。業種ごと

-

オックスフォード大学名誉教授のウェイド・アリソン氏らでつくる「放射線についての公的な理解を促進する科学者グループ」の小論を、アリソン氏から提供いただきました。

-

原子力規制委員会は、運転開始から40年が経過した日本原子力発電の敦賀1号機、関西電力の美浜1・2号機、中国電力の島根1号機、九州電力の玄海1号機の5基を廃炉にすることを認可した。新規制基準に適合するには多額のコストがかか

-

エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供している。9月3日は1時間にわたって『地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える』を放送した。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

1997年に採択された京都議定書は、主要国の中で日本だけが損をする「敗北」の面があった。2015年の現在の日本では国際制度が年末につくられるために、再び削減数値目標の議論が始まっている。「第一歩」となった協定の成立を振り返り、教訓を探る。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間