洋上風力プロジェクトに黄信号:三菱商事に続いてENEOSにも逆風

gorodenkoff/iStock

秋田県八峰町・能代市沖の洋上風力も採算が厳しい

2021年6月16日付の地元紙『北羽新報』によると、洋上風力入札の第2ラウンドで秋田県八峰町・能代市沖の開発権を落札したENEOSリニューアブルエナジー(旧ジャパンリニューアブルエナジー)を中心とする企業連合が、「資材価格の高騰や円安進行による事業費の増加により、採算の見通しが困難になっている」としています。

ENEOS企業連合の洋上風力事業、採算厳しく 資材高騰や円安の進行で

この件は全国紙にはほとんど報じられていませんが、非常に重要な話です。

洋上風力といえば、第1ラウンドで3海域すべてを受注した三菱商事も、2025年2月に「コスト上昇に耐えきれずゼロベースでの見直しが必要」と表明しました。経済産業省は様々な救済策を模索していますが、三菱商事は「2025年夏までに結論を出す」としたまま、現時点でも正式な発表はありません。既に夏が近づいています。

さらに、2025年6月には、同じく第2ラウンドで新潟県村上市・胎内市沖の海域を落札した三井物産が、「発電効率の高い大型風車の採用を断念した。調達予定としていた、GEベルノバが大型風車の製造を取りやめたため。他の機材の採用を検討している。2029年6月末の稼働予定は変わらない」と発表しました。この案件は、他に比べて大型風車を採用することで発電単価を下げることが最大の特徴だったはずです。

今回のENEOSによる「採算の見通しが困難」との発言は、これで3件目になります。

他の案件も同様の状況では?

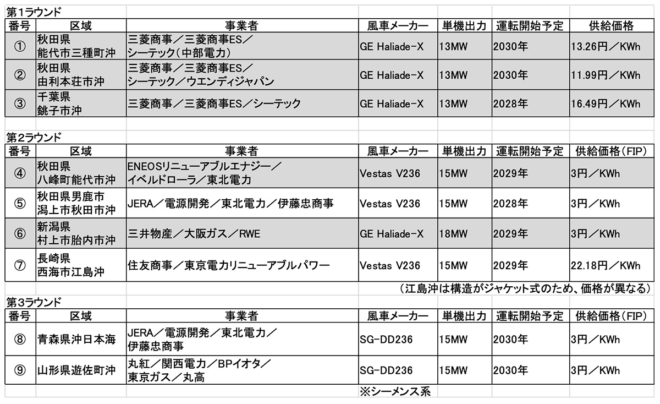

表1に示すように、洋上風力の入札案件の中で、何らかの懸案が公表されている案件をグレーで表示しています。多くの案件は、企業側がギリギリの条件で落札しており、似たような状況にあると考えられます。

表1 洋上風力入札案件一覧

※ 懸案事項が公表されてる案件をグレー表示させた

たとえば、案件④と⑤では、風車メーカーや発電機の出力、売電単価が同じです。しかし細かい点で違いがあります。案件④では、本来であれば最も近い能代港を建設用港湾として使用したいところですが、風車施工時期が案件①と重なってしまうため、北海道の室蘭港を使用することになっています。これは、第1ラウンドの企業体(三菱商事など)が能代港の使用権を既に確保しているためです。

ENEOSとしては、三菱商事と日程調整をして能代港の使用を模索したいところですが、三菱商事が事業撤退を検討しているような状況では、調整は困難です。

一方、案件⑤は秋田港を使用することが既に決定しており、建設上のリスクは比較的小さいといえます。

案件⑦はやや特殊

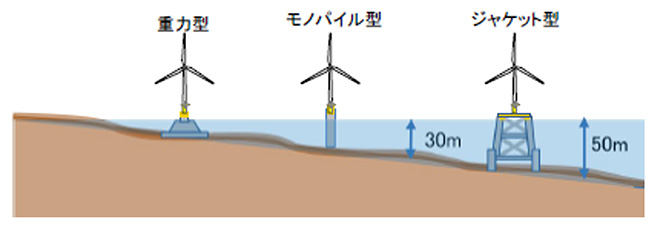

長崎県西海市沖の案件⑦は、入札条件で「ジャケット式基礎構造」が指定されており、売電単価も他より高く設定されています。ジャケット式とは、図1に示すようにモノポール式より構造が複雑で、コストも高くなります。

図1 風力発電の構造の違い

国土交通省資料より

一般に、水深30m未満の海域ではモノポール式、30~50mではジャケット式、50m超では浮体式(ただし、浮体式はまだ技術的に未成熟)とされています。ジャケット式は建設コスト高騰の影響を受けやすい構造であることも留意が必要です。

第3ラウンドの2案件はこれから

第3ラウンドの2案件は、使用する風車メーカーが他と異なり、ドイツ・ノルウェーのシーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー社となっています。

ただし、運転開始が2030年と遅いため、詳細な検討はこれから進むと見られます。今後の動向に注目すべきです。

経産省の「実績作り」に振り回される現場

なぜ、事業の見直しや計画変更の話が後になって出てくるのでしょうか? 一つの要因は、風力発電が本来は相応のコストを要するにもかかわらず、経産省が「再エネ=安価」というイメージ作りにこだわった結果、過度な競争入札が行われ、適正な売電価格が設定できなかったことです。

FITやFIP制度の原資となる再エネ賦課金が電気料金を押し上げる原因として批判がある中(実際その通りですが)、第2ラウンド以降は、ジャケット式の案件⑦を除き、すべてFIPプレミアムなしの最低価格での入札となりました。逆に言えば、その価格でなければ落札できない状況だったのです。

そのため、各社は建設費や運用費を最大限切り詰めて、なんとか採算を合わせようとしていますが、資材価格の高騰など想定外の要因により、破綻しかかっているのが現状です。

欧州では洋上風力の入札実績が多数あり、手法としては特段珍しいものではありません。しかし日本では今回が初めてであり、しかも落札後にルールが変更されるなど、制度設計の不備も目立ちます。

政府は2040年代の電源構成において風力発電の比率を4~8%に引き上げる目標を掲げていますが、経産省がその目標達成に焦りすぎた結果、民間企業や受け入れ自治体が振り回されている現状は、非常に気の毒です。

関連記事

-

きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになってい

-

途上国の勝利 前回投稿で述べたとおり、COP27で先進国は「緩和作業計画」を重視し、途上国はロス&ダメージ基金の設立を含む資金援助を重視していた。 COP27では全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年ま

-

前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2

-

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授 山本 隆三 自然エネルギー財団の資料に「国家電網公司」のロゴが入っていた問題について、東京新聞は「ネット民から激しい攻撃にさらされている」として「これって「再生エネヘイト」では?

-

加速するドイツ産業の国外移転 今年6月のドイツ産業連盟(BDI)が傘下の工業部門の中堅・中手企業を相手に行ったアンケート調査で、回答した企業392社のうち16%が生産・雇用の一部をドイツ国外に移転することで具体的に動き始

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

コロナ後の経済回復を受けて米国で石炭ブームになっている。米国エネルギー省の見通しによると、今年の石炭生産量は6億1700万トンに上り、1990年以降最大になる見通しである(p47 table 6)。 更に、アジアでの旺盛

-

プーチンにウクライナ侵攻の力を与えたのは、高止まりする石油価格だった。 理由は2つ。まず、ロシアは巨大な産油国であり、経済も財政も石油の輸出に頼っている。石油価格が高いことで、戦争をする経済的余裕が生まれた。 のみならず

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間