米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

Tunatura/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング))

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」

今回は、2章「CO2の直接的な環境影響」の後半2.2節「アルカリ性の海」について解説しよう。以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

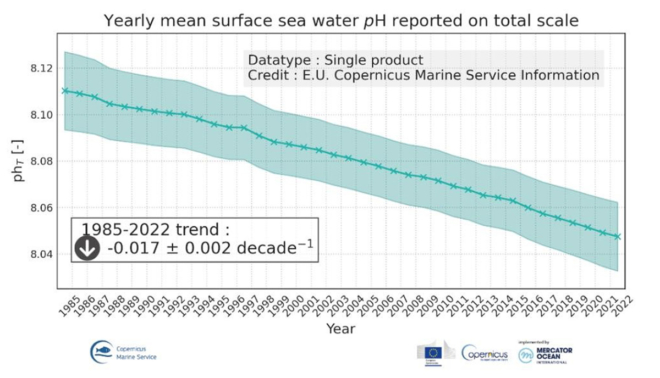

まず、世界の表層の海水はアルカリ性であるが、大気中のCO2が溶け込むことによって、その中性化が進んでいる(図2.3)。

図2.3:海洋pH 1985~2022

出典:コペルニクス海洋サービス2025

このプロセスは「海洋酸性化」と呼ばれることがありますが、これは誤った呼称です。なぜなら、海洋が酸性になるとは予想されていないからです。「海洋中性化」という表現がより適切です。そして、仮に水が酸性になったとしても、海洋の生命はpH6.5から7.0のやや酸性な環境で進化したと考えられています(クリッサンセン=トトンら、2018年)。数千年の時間スケールでは、ホウ素同位体プロキシ測定により、最終氷期(約2万年前まで)の海洋pHは7.4または7.5程度であり、氷河期後の温暖化に伴い現在の値まで上昇したことが示されています(Rae et al., 2018)。したがって、海洋生物は、海洋生物が広範囲のpHに曝露されてきたことから、自然の長期的なpH変化に対して耐性があると考えられます。

海洋酸性化という呼称自体が不適切であること、そして、生物はやや酸性の環境で進化してきたことが述べられている。生物にとっては、図2.3の程度の「中性化」など、まったく問題にならない訳だ(ちなみに、IPCCの2100年の予測でも、pHはせいぜい7.8程度までしか下がらない)。

水のpHの低下により、サンゴ礁の石灰化率が低下する懸念があります。しかし、サンゴ礁は既にpHの大きな変動に耐えています。その変動の一部は、礁内の日中の光合成活動に起因しています。測定されたpH値は、日中は9.4から夜間に7.5まで変動しています(Revelle and Fairbridge, 1957)。De’athら(2009)は、オーストラリアのグレートバリアリーフ(GBR、世界最大のサンゴ礁生態系)の一部の地域で、1990年以降、石灰化率が14%減少したと報告しました。これは、水温の上昇とpHの低下に起因するものと仮定されました。しかし、Riddら(2013)は、その報告が偏ったデータ分析に基づくもので、修正後には石灰化率に変化がないことを示しました。それでも、元の論文が引き起こした警鐘は、元の研究への引用数(541件)が修正論文への引用数(11件)を大幅に上回る(2025年4月30日現在)ことからも、依然として継続しています。

サンゴの石灰化率が減少すると、殻が作れなくなるので、サンゴが発達しなくなる訳だが、観測によれば日々のpHの変動は「海洋中和化」よりも桁違いに大きい。そして、石灰化率が下がると言う論文には問題があったということだ。

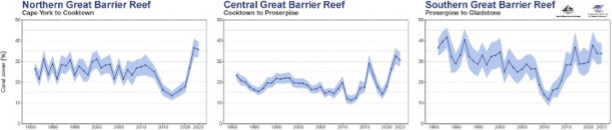

オーストラリア海洋科学研究所(AIMS)の最新の年間報告書によると、サンゴの被覆は大幅に回復しています(AIMS, 2023)。図2.4は、AIMSの調査結果をサンゴ礁面積の割合で示した硬質サンゴ被覆率を示しています。2011年以前のグレートバリアリーフの減少の大部分は、激しい熱帯サイクロン活動(Beeden et al., 2015)に加え、海洋熱波、農業排水、外来種の影響によるものでした(Woods Hole, 2023)。1990年から2009年までのGBRの石灰化減少と、大気中のCO₂濃度の継続的な増加を考慮すると、回復は一部の観察者を驚かせました。

図2.4 グレートバリアリーフの3地域における硬質サンゴ被覆率(1985年から2023年)

出典:AIMS 2023。

サンゴの被覆率(海底面積に占めるサンゴの割合)の減少時には「CO2のせいだ」としていた研究機関やメディアにとって不都合なことに、GBRのサンゴ礁の面積はV字回復した、ということだ。こうなると、CO2のせいだとは言えなくなってしまう。

上記以外にも、気候変動がサンゴ礁に与える研究については、分野全体にわたって、科学的方法をきちんと踏まえずに徒らに気候危機を煽る結論を述べ立てる論文が蔓延しているという問題があることを、CWG報告書では、具体的な例を挙げて述べている(引用は略)。

要約すると、海洋生物は複雑であり、その多くは現在の海洋よりも酸性度が高かった時代に進化しました。現代のサンゴの祖先は、約2億4500万年前に初めて出現しました。その後2億年以上にわたり、CO2濃度は現在の数倍から数十倍に達していました。海洋「酸性化」が海洋生物に与える影響に関する一般の議論は、一方的で過大評価されたものが多く見られます。

以上、「海洋中性化」についてのCWGの記述を紹介した。なお海洋中性化自体について更に詳しくは関連記事を書いてきたのでリンクを参照されたい。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

■

関連記事

-

(前回:COP29の結果と課題①) 新資金目標に対する途上国の強い不満 ここでは2035年において「少なくとも1.3兆ドル」(パラグラフ7)と「少なくとも3000億ドル」(パラグラフ8)という2つの金額が示されている。

-

きのうの言論アリーナで、諸葛さんと宇佐美さんが期せずして一致したのは、東芝問題の裏には安全保障の問題があるということだ。中国はウェスティングハウス(WH)のライセンス供与を受けてAP1000を数十基建設する予定だが、これ

-

欧米各国は、水素利用計画に熱心に取り組んでいる。例えばEUでは、2022年5月に欧州委員会が公表したREPowerEU計画において、2030年に水素の生産と輸入を各1000万トンとして、エネルギーのロシア依存を脱却すると

-

先進諸国はどこも2050年ネットゼロ(CO2排出実質ゼロ)目標を掲げてきた。だがこんな目標はそもそも実現不可能であるのみならず、それを実現すべく実施された政策は電気代高騰などを引き起こして極めて不人気になり、移民問題に次

-

2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授 山本 隆三 自然エネルギー財団の資料に「国家電網公司」のロゴが入っていた問題について、東京新聞は「ネット民から激しい攻撃にさらされている」として「これって「再生エネヘイト」では?

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、CO2等の温室効果ガスによる「地球温

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間