米国の気候作業部会報告を読む⑦:災害の激甚化など起きていない

benmoss/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「6章 極端な気象」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

まずは要約から見ていこう。

章の要約

ほとんどの極端な気象について、利用可能な歴史的記録において統計的に有意な長期的な傾向は示されていません。米国では1950年代以降、暑い日の数が増加していることはAR6で強調されていますが、1920年代や1930年代と比べると依然として低い水準にあります。極端な暴風雨、ハリケーン、竜巻、洪水、干ばつは、著しい自然変動を示してきましたが、長期的な増加は検出されていません。一部の地域では、短期間の極端な降水量イベントの増加が検出されていますが、これらの傾向は長期にわたって持続したものではなく、また、広域的には確認されていません。米国における山火事は、1980年代よりも頻繁ではありません。焼失面積は1960年代から2000年代初頭にかけて増加しましたが、推定される自然ななりゆきと比べると依然として低い水準にあります。米国の山火事の発生は、森林管理のあり方に強く影響を受けています。

一般的に言って、「災害の激甚化・頻発化」などは観測されていない。CWG報告では、このことを多数のグラフを利用して説得的に説明している。

このことについては、筆者も何度か書いてきたことと重複するので、詳しくはリンクを参照されたい。以下本稿では、読者にとって目新しそうなことを紹介しよう。

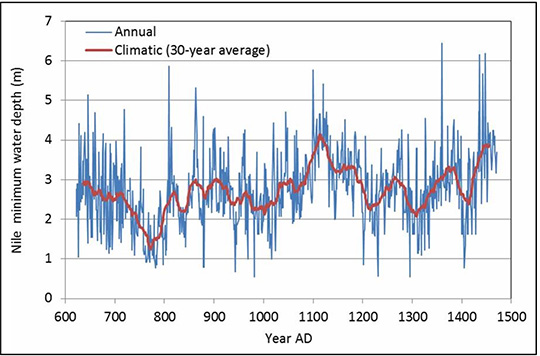

まず、気候というのは、長期的には大きく自然変動するものだ、ということからこの章は始まっている。800年間にわたるナイル川の水量のデータが、それを示している。人間がCO2を出さない限り気候は一定だと想定したり、数十年程度の気候の変化が長期的な傾向だと思ったりしてはいけない、ということだ。

水文学の文献では、降水量データに長期的で緩やかで不規則な振動が存在することが長年指摘されてきました(Hurst 1951, Cohn and Lins 2005, Markonis and Koutsoyiannis 2016)。このような自然の振る舞いがあることは、自然変動を正確に推定するためには、長期的な記録が必要なことを示しています。自然変動の時間的規模に比べて短い記録を分析すると、傾向を過大評価する一方で、極端な現象の発生可能性を過小評価する傾向になります(Cohn and Lins 2005)。

この良い例が、カイロのローダ島で観測されたナイル川の年間最低水位記録の800年に及ぶ記録です(図6.1.1参照)。ナイル川は、米国本土の約3分の1に相当する400万平方マイルの流域への降水によって水を供給されています。20世紀以前、人類の地球気候への影響は無視できるほど小さかったため、30年平均で表した世紀規模の変動は完全に自然現象です。7世紀から8世紀のエジプト人にとって、その時期の干ばつの悪化が「新しい正常状態」であると仮定するのは誤りでした。

図6.1.1 カイロ近郊のナイル川の年間最低水位の650年を超える記録(622年から1284年)。

メートル単位で測定されたデータは、長期的な傾向の周囲で年ごとの変動を示す特徴的なパターンを示している。

データはKoutsoyiannis(2013)より

図を見ると630年ごろから770年ごろにかけて、年間最低水位は3メートルから1.3メートルぐらいまで大幅に減っている。しかし、当時の人が、この傾向が永遠に続くと想定すれば、それは誤りだったということになる。「僅か」140年の傾向を見て、それが長期的な傾向だと思ってはいけない、ということである。

次に、ハリケーンであるが、IPCCには以下のような記述がある。

AR6:過去40年間で、重大な(カテゴリー3~5)熱帯低気圧の発生の全球的な割合が増加した可能性が高い。…

しかしCWGは、多くのデータを統計的に厳密に分析した結果として、以下のように要約している。

・・・ハリケーン活動の全球的および地域的な変動(variation)と傾向の分析は、変化(change)の検出とその原因の理解の基盤を提供します。ハリケーン活動の比較的短い歴史的記録、特に衛星時代の記録は、最近のハリケーン活動が背景の自然変動と比較して異常であるかどうかを評価するには不十分です。大西洋のハリケーンプロセスは、大西洋の海洋循環変動の自然モード、特に大西洋多年代振動(AMO)に大きく影響されています。全球海面水温の上昇がハリケーンの強度増加を引き起こすという仮説は長年提唱されてきましたが、データ記録の短さと自然変動の大きさが、ハリケーンデータにおいて如何なる有意な傾向の特定も妨げています。

上記で変動(variation)と言っているのは自然変動を含むものであり、変化(change)と言っているのはCO2による人為的な変化(change)のことである。観測期間が短い一方で、自然変動が大きいために、ハリケーンの強度について人為的な変化は検出されなかった、というのがCWGの結論である。

次に、大雨について見てみよう。

IPCCやNCA(米国国家気候評価)は、大雨が増加したと報告している。

AR6は、1950年代から始まるデータにおいて、激しい降水量の増加が観測されていると評価しました。

AR6:観測データが傾向分析に十分な陸域の大部分において、1950年代以降、激しい降水イベントの頻度と強度が増加しています(高い信頼度)。(SPM A3.2)

AR6:北米では、1950年代以降、極端な降水量の規模と強度が増加したことが、非常に高い信頼度で示されています。北米では1950年から2018年にかけて、[1日最大値]と[5日最大値]の両方が有意に増加しています。(第11章、p. 1560)

米国国家気候評価(NCA4、NCA5)は、米国本土の東部、特に東北部において、分析を開始する年を1901年または1958年のいずれかに設定した場合、最も激しい降水イベント(異なる定義で定義)の発生頻度が増加していることを強調しています。

しかしこれも、多くのデータを統計的に厳密に分析すると、大雨が激甚化しているとは言えない、とCWGは結論している。

要約すると、一部の米国地域では、極端な降水イベントの、短い期間における増加が観測されていますが、これは自然変動の範囲内のものです。しかし、降水データの自己相関特性を考慮した、長期的かつ全国的な観測記録を分析すると、短い期間に観測された大雨の増加が、より頻繁にないしは強くなるという主張は支持されません。

最後に、熱波について。

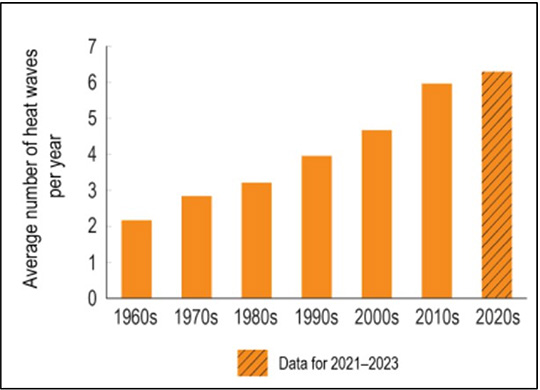

米国の第5次国家気候評価(NCA5)では、読者にウェブサイト(USGCRP 2023)を参照するよう案内し、1960年代以降の10年ごとの都市部熱波の日数を示す図を掲載しています。この図は、図6.3.7として再掲します。

図6.3.7 米国50の大都市圏における年間平均都市熱波発生回数

本文で説明される理由から、この指標は誤解を招きやすい

出典:https://www.globalchange.gov/indicators/heat-waves

(2025年5月22日にアクセス)

しかし、この図は極めてミスリーディングだとして、CWGは批判している。

図は、1960年代の年間2回から2020年代の6回まで、各10年間で単調増加を示します。使用されている熱波の定義は、人間の不快感を測定する珍しいが実用的な指標で、「2日連続で、最低体感温度(気温と湿度の組み合わせ)が85パーセンタイルを超える期間」とされています。また、データセットは米国最大の50都市に限定されています。

異常な熱波の定義と都市部への焦点のため、USGCRP(2023)で示された1960年以降の増加値は、少なくとも2つの理由から、長期的な傾向や温室効果ガス(GHG)排出の影響について有益な情報を提供しません。第一に・・・1960年代は1910年代以降で最も寒い十年間であり、1970年代は2番目に寒い十年間でした。この開始年は、時系列データが増加を示すように前提条件となっています。第二に、これらの都市における1960年以降の都市化は、Tminが同地点のTmaxや近隣の農村部のTminと比較して上昇する主要な要因です(Karl et al. 1988, Runnals and Oke 2006, Christy et al. 2009, McNider et al. 2012)。これは、主要都市における夜間気温の実際の増加を否定するものではありません。

つまり問題は2つある。第1に、1960年代と70年代は偶々寒かった。1930年代はもっと暑かったから、1960年代以降だけを見せて暑くなっているというのは恣意的だ。第2に、都市の気温だから、都市熱の影響がとても大きいはずだが、それについて言及していない。このため、読者はこれが地球温暖化による影響だと思わされてしまう。

以前の米国政府の国家気候評価(NCA)では、このように、徒に気候危機を煽るために、データの悪用が行われていたということだ。

本件ついてもまた様々な統計データを分析して、CWGは以下のように結論している。

米国本土全体として、この節の証拠は、都市化の影響と自然な気候変動に比べるならば、温室効果ガス排出は熱波に対して殆どまたは全く影響を与えていないことを示しています。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

・米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

・米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない

■

関連記事

-

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発

-

国のエネルギーと原子力政策をめぐり、日本で対立が続いている。いずれも国民の幸せを願ってはいるのだが、その選択は国の浮沈に関わる重大問題である。東京電力の福島第1原発事故の影響を見て曇るようなことがあってはならない。しかし、その事故の混乱の影響はいまだに消えない。

-

ペロブスカイト太陽電池は「軽くて曲がる太陽光パネル」として脚光を浴びてきた。技術開発は進んでおり、研究室レベルではセルの変換効率は26.7%に達したと報告された。シリコン型太陽電池と層を重ねたタンデム型では28.6%にも

-

加速するドイツ産業の国外移転 今年6月のドイツ産業連盟(BDI)が傘下の工業部門の中堅・中手企業を相手に行ったアンケート調査で、回答した企業392社のうち16%が生産・雇用の一部をドイツ国外に移転することで具体的に動き始

-

EU農業政策に対する不満 3月20日、ポーランドのシュチェチンで農民デモに遭遇した。主要道路には巨大なトラクターが何百台も整然と停まっており、その列は延々と町の中心広場に繋がっていた。 広場では、農民らは三々五々、集会を

-

世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。 日本でも光熱費高騰対策を強化すると岸田首相の発言があった。 ところで日本の電気

-

NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間