2024年11月9日その時何が起きたのか?四国電力大停電を解析する

bgblue/iStock

2024年11月9日20時22分、四国電力管内で最大36万5,300戸の停電が発生した。今回の停電は、送電線が停止してその先に電気が送れなくなったことによるものではなく、他電力との連系線の制御がうまくいかず、四国管内の需給バランスが崩れて周波数が60Hzから大幅に低下したため、大規模な停電に至ったものである。

今回はこの事故の詳細を解析し、電力系統の周波数を一定に保つことがいかに困難であるかを見ていきたい。

周波数を一定に保つ難しさ

電力は「発電する量=消費する量」のように、常に消費量に合わせて発電しなければならず、そのバランスが大きく崩れると大停電に至ることがあるといわれている。

実際、2018年9月6日に北海道胆振東部地震が発生し、苫東厚真発電所が停止して北海道管内の供給力が不足し、その数分後に北海道管内全体が停止する事故が発生した。需給バランスが崩れると、送電線の事故が発生していない広いエリアまで停電が及ぶことが実証されたのである。北海道の停電は、99%の世帯が復旧するまでに2日間を要した。

現在は様々な発電会社が発電事業に参入している。系統全体の需給バランスが崩れないようにするため、各発電会社には30分ごとの発電量を計画し、その値を守ることが定められている。しかし、実際の周波数調整のための出力制御は30分間隔では遅すぎる。5分間隔でもなく、5秒間隔で行われているのである。

5秒周期で各電力会社の中央給電指令所において、0.01Hz単位まで電力系統の周波数を測定し、電力量の過不足を計算する(周波数のHzのずれから電力MWの過不足量を算出する)。その過不足量を周波数調整能力を持つ発電所に割り当て、5秒周期でオンライン出力制御を実施する。実際にこのオンライン出力制御を担っている発電所の多くは、東京電力をはじめとする大手電力会社の大型火力・水力発電所である。新規参入の発電所のほとんどは30分間隔での管理にとどまっている。

「30分同時同量ルールが厳しすぎて新規参入が難しい」という意見は以前からあったが、経産省もこのルールだけは変更できなかった。本来であれば5秒周期でのオンライン制御を求めたいところであり、30分同時同量でさえ緩すぎるのである。

電力系統の周波数が一定に維持されていることを当然と思っている人は多いだろう。しかし実際には周波数を一定に保つことは容易ではなく、現状は大手電力の大型火力・水力発電所の比率がまだ高いため、なんとか維持されているにすぎない。今後、周波数調整能力を持たない太陽光や風力が増加すれば、系統の周波数維持はますます困難になっていくのである。

連系線が担う周波数安定化の役割

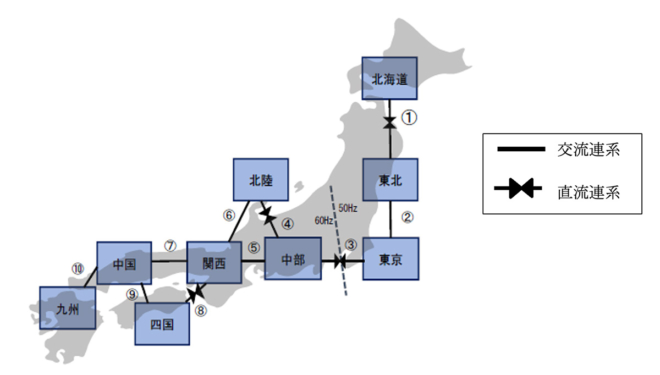

日本の各地域電力会社は、図1に示すように、沖縄電力を除いて送電線で連系している。このように互いに連系している目的は、電力が過不足になった際に相互に電力を融通することに加え、もう一つは交流によって系統を連系し、系統を大規模化することで、周波数調整能力を持つ発電所を多数系統に組み込み、周波数を安定させる点にある。今回は、この二つ目の周波数安定化機能に注目する。

図1 全国融通連系線構成図

電力広域的運営推進機関作成資料より

図1は全国の電力会社間連系を示したものである。よく見ると、交流による連系と直流による連系の二種類が存在し、各社の交流連系点は一か所ずつである。交流により二か所以上を接続してループ状に形成される会社間連系は存在しないことを覚えておく必要がある。なお、北陸~中部間の④、四国~関西間の⑧については、あえて直流による連系が採用されている。

交流連系と直流連系の仕組み

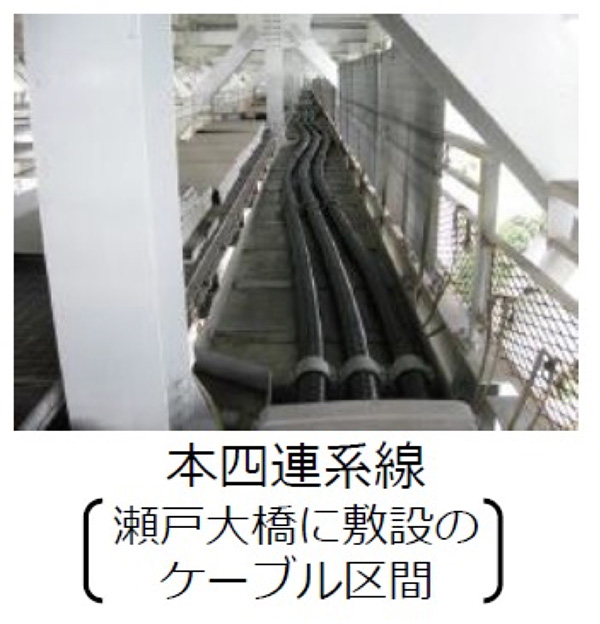

四国電力と他電力の連系の構成を見てみる。四国電力は、同じ60Hz系統である中国電力および関西電力の二社と連系している。1962年、最初に構成されたのは中国~四国間の本四連系線⑨である。当初は島伝いの架空送電線として設置された。

しかし、送電電力量の増加により送電線容量が不足してきたこと、さらに島伝いに鉄塔を建設した結果、鉄塔間隔が長くなり短絡事故が発生しやすくなったことなどの理由から、1994年には瀬戸大橋の橋梁に付加する形で新たに送電線が構築された(図2)。

図2 1994年瀬戸大橋に添架された交流連系線

絶縁体で覆われた電力用のケーブルで構成されている

四国電力の資料より

さらに2000年には、四国~関西間に紀伊水道連系線⑧が新設された。これは徳島県に建設された橘湾火力発電所の電力を関西電力に送電することを主な目的として設けられたものである。四国も関西も同じ60Hz系統であるにもかかわらず、一度直流に変換し、再び交流に戻して連系している。

直流変換器は、設定された値の電力だけを送電する仕組みである。そのため、橘湾火力発電所で発電した電力のうち、関西電力へ送電する分だけを変換器で設定して送電することが可能である。もし紀伊水道を交流で連系してしまうと、中国電力と関西電力の双方と交流で二か所連系することになり、個別の送電電力を調整できなくなってしまう。

連系線が支える周波数の安定

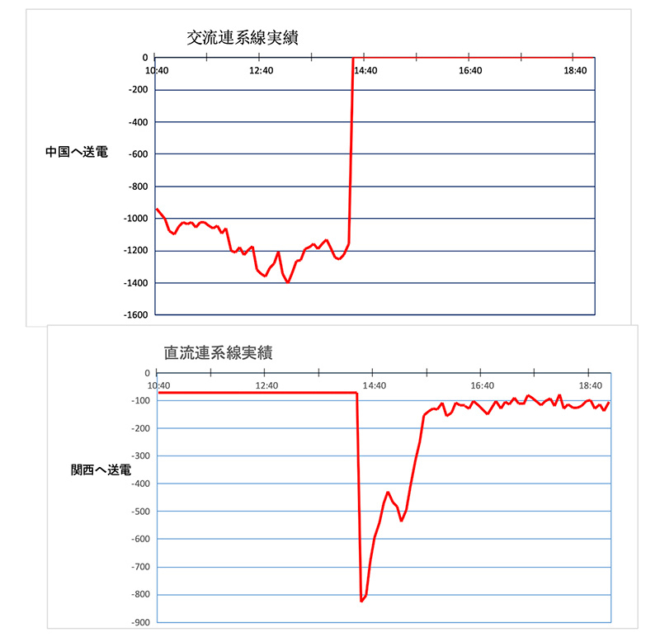

専門的な内容が続くが、もう少し説明を加える。図3は同じ時間帯における四国~関西直流送電線と四国~中国交流送電線の潮流実績である。直流送電線はほぼ一定の値(約-72)を示しているが、交流送電線は小刻みに変動(-1150~-1300)している。

これは先に述べたとおり、直流送電線は変換器によって設定された値で一定の電力を送電する仕組みであるのに対し、交流送電線は四国電力管内における周波数調整の過不足分を、中国電力と分担し合っているためである(正確には、60Hz系統の電力会社全体で分担している)。その結果、交流送電線の潮流は小刻みに変動する。

各電力会社は交流で連系することによって、相互に助け合いながら周波数を一定に保っているのである。

図3 同じ時刻の交流連系線と直流連系線の潮流実績の違い

しかし、直流送電線に周波数調整機能が全くないわけではない。交流の連系線が故障などで停止した場合には、直流送電線が肩代わりして周波数調整を行えるようになっている。具体的には、連系線の両端で周波数偏差を検出し、その偏差から四国電力系統内における電力の過不足量を計算する。その過不足量を直流送電線の潮流に反映させることで、交流連系とほぼ同等の周波数調整効果を得ることができる。

ただし、中国電力との間の交流連系線が稼働している場合には、この直流による周波数調整機能は停止させている。交流連系設備が停止した緊急事態の際のみ、この機能を使用して四国管内の系統周波数を安定化させる。そのため、この機能はEFC(Emergency Frequency Control)機能と呼ばれている。

交流連系線の停止と復旧の壁

今回の事象はまさに、中国電力との交流連系線が二回線とも停止し、直流連系線のみとなったため、このEFC機能の出番となったものである(おそらく設置以来初めての使用であろう)。

図4は11月9日14時21分に中国電力との交流連系線が停止した前後における連系線電力のグラフである。横軸は時間を合わせてある。14時21分以降、交流連系線は電力ゼロとなり、直流連系線の電力が増加し、15時30分以降には電力が小刻みに変動している。これはEFC機能が正常に動作し、直流連系線によって周波数調整を行っていたことを示している。

図4 2024年11月9日の事故時の交流連系線と直流連系線の比較

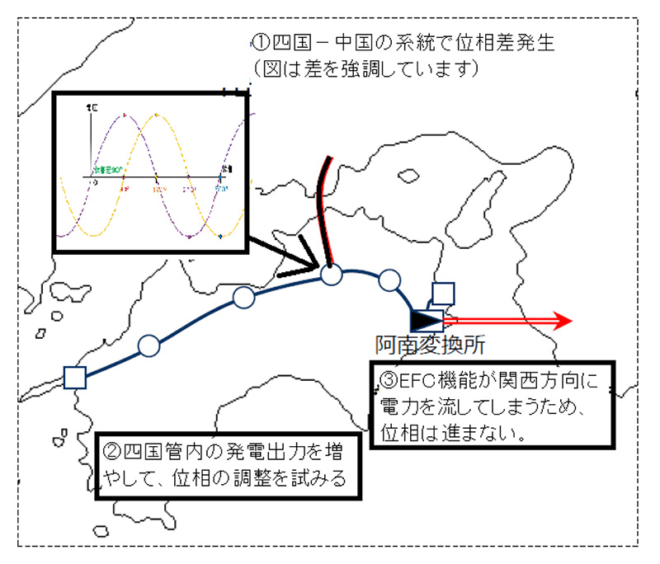

当日の20時頃、作業で停止させていた交流連系線二号線を応急復旧させる目途が立った。しかしここで問題が生じた。四国電力と中国電力の間で交流電力の位相差が発生し、交流連系線を復旧できなかったのである。交流の場合、位相差が開いたまま送電線を接続すると、接続した瞬間に大量の電流が流れ込み、電圧が大きく変動したり過負荷となる危険がある。そのため、位相差を小さくしてから連系線を接続しなければならない。おそらく四国系統の位相が遅れていたと推測される。

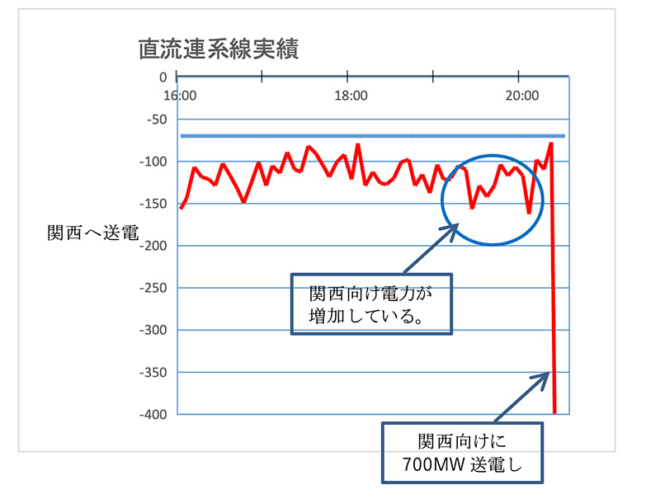

位相を進めようと発電機の出力を上げても、四国系統の周波数がわずかでも高くなるとEFC機能がそれを検出し、関西電力に電力を流し込んで元に戻してしまう。図5を見ると、19時30分過ぎから実際に二度、関西電力への送電が増加しているタイミングが確認できる。

図5 2024年11月9日の交流連系線復旧作業前の直流連系線の電力

そこで、EFC機能が復旧作業を妨げていると判断し、EFCを停止させて直流送電線の電力をゼロにしようとした。ところが、EFCを停止させる過程で逆に関西電力向けに700MWもの電力が流れてしまい、四国電力の系統周波数が大幅に低下し、冒頭に述べたように最大36万5,300戸の停電を引き起こしてしまったのである。

図6 交流連系線復旧作業時の動き

四国電力の資料に筆者が追記

送電線事故の原因はいまだ不明

四国電力の発表は、送電電力量を制御する機能の操作ミスに関する説明が中心であり、1号線の送電線が事故停止した詳しい原因については、2025年8月現在も発表されていない。また、私が確認できる範囲では、8月時点で依然として1号線は停止したままである。

この送電線は電源開発㈱が施工・保守しているため、本来であれば電源開発からの説明があるべきと考えられるが、現時点で発表されている内容は「1号線は地絡事故である」という点にとどまっている。地絡とは、電線を覆っている被覆の絶縁機能が失われ、鉄橋の鉄骨部分と電気的に接触したことを意味する可能性がある。

ここから先はあくまで私の推測であるが、中国~四国間の連系用送電線のうち、瀬戸大橋に添架されている部分は図2のような構造になっている。電力ケーブルは銅製の中心導体をポリエチレンなどの絶縁材で覆う構造である。ポリエチレンは紫外線に弱いため、カーボンブラック(炭素ブラック)を約2〜3%添加することで紫外線を吸収・遮断し、ケーブル内部への紫外線の到達を防止している。これにより約30年程度の寿命が期待できる。しかし、この送電線も1994年以来すでに30年が経過している。

一般にポリエチレンで絶縁された電力ケーブルは、地下トンネルや管路内に敷設されることが多い。架空電線と異なり、地下空間では線間を大きく離して絶縁を確保することができないため、ポリエチレンによる絶縁が必要となる。地下敷設の場合は太陽光が当たらず、紫外線による劣化の問題は生じにくく、50年以上使用される例もある。しかし瀬戸大橋の場合、屋外に露出する形でケーブルが敷設されている。

このため、紫外線によってケーブル被覆が劣化し、地絡が発生した可能性が考えられる。紫外線対策としてはケーブルを管路に収めて敷設する方法もあるが、重量が増して橋梁全体の強度設計に大きな影響を与えるため、少しでも軽量化する目的で露出敷設が採用されたのではないかと思われる。したがって、現在ケーブル被覆が劣化していないのかどうか、電源開発または電線メーカーによる説明が求められる。もし被覆劣化が原因であるならば、張替えの必要性が生じる可能性があり、その場合の費用負担を誰が行うのか、大きな問題となるであろう。

関連記事

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

-

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も

-

原発のテロ対策などを定める特重(特定重大事故等対処施設)をめぐる混乱が続いている。九州電力の川内原発1号機は、今のままでは2020年3月17日に運転停止となる見通しだ。 原子力規制委員会の更田委員長は「特重の完成が期限内

-

第6次エネルギー基本計画の検討が始まった。本来は夏に電源構成の数字を積み上げ、それをもとにして11月のCOP26で実現可能なCO2削減目標を出す予定だったが、気候変動サミットで菅首相が「2030年46%削減」を約束してし

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

-

日本経済新聞の元旦の1面トップは「脱炭素の主役、世界競う 日米欧中動く8500兆円」でした。「カーボンゼロには21~50年に4地域だけでエネルギー、運輸、産業、建物に計8500兆円もの投資がいる」という、お正月らしく景気

-

電気が来ないという理由で、AI用のデータセンターの建設が遅れている。 政府によれば、送配電網への未接続のデータセンター等の電力容量は2030年度までの累計で約1,500万kWに達し、日本の最大電力需要のおよそ1割に相当す

-

東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)の広域処理が進んでいない。現在受け入れているのは東京都と山形県だけで、検討を表明した自治体は、福島第1原発事故に伴う放射性物質が一緒に持ち込まれると懸念する住民の強い反発が生じた。放射能の影響はありえないが、東日本大震災からの復興を遅らせかねない。混乱した現状を紹介する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間