没後百年のシュタイナーが語った炭素の使命とは?

Just_Super/iStock

脱炭素、ネットゼロ——この言葉が世界を覆う中で、私たちは“炭素”という存在の本質を忘れてはいないだろうか。

炭素は地球生命の骨格であり、人間もまたその恩恵のもとに生きている。

かつてシュタイナーが語った「炭素の霊的使命」という言葉は、いま私たちが直面する文明の転換点を照らしている。

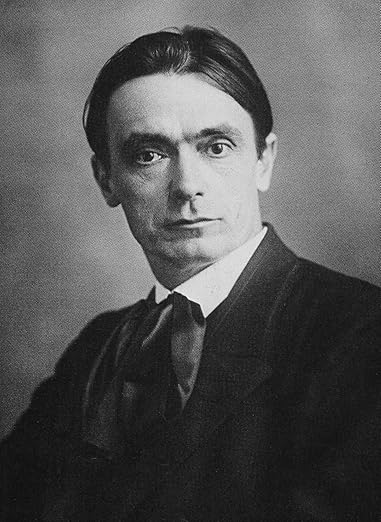

ルドルフ・シュタイナー

ルドルフ・シュタイナーの思想と哲学と教育学

炭素を悪者にしてしまった現代文明

いま世界は「脱炭素」「ネットゼロ」の名のもとに、炭素を悪者に仕立て上げている。

だが冷静に考えれば、炭素こそ生命の根幹をなす元素であり、人間も動物も植物も、すべて炭素を中心にできている。炭素を敵視することは、生命そのものを否定することに等しい。

シュタイナーの洞察——炭素は霊を受け入れる器

板野肯三氏の著書『シュタイナーの本質(上)』には、印象的な一節がある。

「炭素の存在のミッションは、霊的なものを引き寄せることにある」。

炭素は全元素の中で最も柔軟に結合構造をつくることができる。四つの手を持つように他の元素と自在に結びつき、無数の立体構造を生み出す。その特性が生命の多様性を生む物質的基盤となっている。

シュタイナーは、この柔軟性こそが“霊が物質化するための窓口”であると見た。炭素は、霊的エネルギーがこの世界に形を与える「受け皿」なのだという。

光合成——光・水・炭素の協働

この洞察を科学的に見直すと、そこには驚くほどの一致がある。

たとえば光合成。植物は太陽光のエネルギーを受け、水と二酸化炭素(CO₂)を原料として糖(C₆H₁₂O₆)を合成する。光は霊的エネルギーの象徴でもあり、その光を受けて炭素が物質化し、生命の基礎を作り出す。

この反応こそ、まさに「光(霊)と炭素(物質)の協働」である。生成された糖は植物体を形づくり、その一部が動物や人間の栄養源となる。そして私たちが吐き出すCO₂は、再び植物に取り込まれる。

こうして地球上では、炭素が媒介となって「生命の循環」が営まれている。

ここにもう一つ、見逃せない存在がある。それが水(H₂O)である。水は光合成の始まりにおいて分解され、電子と水素を放出し、酸素を生み出す。この水の分解がなければ、光エネルギーを化学エネルギーに変換することはできない。

シュタイナーは水を「形を与え、生命を仲介するエーテル的媒体」と捉えている。

炭素が霊を受け入れる器であるなら、水は霊を運び、生命をつなぐ導管である。

光・水・炭素——この三者が調和するとき、初めて“生命”が立ち上がる。

光合成は単なる化学反応ではなく、地球規模でのエネルギー循環を支える基盤である。植物が光から取り出したエネルギーを炭素に固定することで、地球上のあらゆる生物が間接的に太陽の恵みを受けている。炭素は、そのエネルギーを「物質として保存する装置」でもある。

光合成の本質は、太陽光という外的エネルギーを化学エネルギーに変換する地球最大のエネルギー変換装置である。植物は光を吸収して水を分解し、電子を利用してCO₂から炭素を固定化する。ここで生まれる炭水化物は、地球上のすべての生命活動のエネルギー源であり、同時に生態系の基礎物質でもある。

この炭素固定こそ、生命が地球上に定着した“原初の共生”であり、炭素共生という概念の出発点でもある。

人間は植物に従属する存在

人間は植物に従属する存在である。植物が光合成を行わなければ、私たちは酸素も食料も得られない。植物はCO₂なしには光合成ができず、CO₂が欠乏すれば地球の生命圏は崩壊する。

つまり、CO₂は「排出すべき厄介者」ではなく、「生命を維持するための必須要素」なのだ。

この事実を忘れた「脱炭素」や「ゼロカーボン」というスローガンは、生命の本質を見誤っている。

炭素共生という新たな視点

最近では、『脱・脱炭素』という言葉を耳にする機会も増えてきた。ネットゼロや脱炭素政策に対する反発として生まれた表現だが、その先にどのような社会を描くのかは明確ではないようだ。

私はむしろ、対立ではなく調和の方向を重視したいので、「炭素共生(Carbon Symbiosis)」という言葉を用いている。つまり、炭素を敵視するのではなく、自然の循環の中で共に生きる存在として、改めて見直すことだ。炭素は、環境を汚す物質ではなく、生命の物質的・霊的な橋渡し役である。人間がすべきことは、炭素を減らすことではなく、どう循環させ、どう共生するかを考えることだ。

炭素共生の思想は、産業や技術の否定ではなく、それらを自然循環と再統合させる指針である。炭素を敵ではなくパートナーとみなし、再生可能な資源として扱うことこそ、持続可能な文明への第一歩である。

現代文明は、光合成によって蓄積された炭素資源——化石燃料、木材、食料など——の恩恵の上に成り立っている。人類は、植物が数億年かけて固定した炭素を、わずか数世代で燃やし尽くそうとしている。

だからこそ、私たちは「炭素をどう減らすか」ではなく、「炭素をどう活かすか」を考えるべきだ。燃やして終わりにするのではなく、再利用・循環させる技術を育て、天然資源と人工資源を賢く組み合わせた“カーボンミックス”の社会へ移行する。

日本が古くから育んできた“もったいない”の精神は、まさにその方向性を示している。炭素を敵ではなく資源と見なし、自然の循環と調和したエネルギーと素材の利用体系を築くこと——それが、炭素共生の具体的な実践である。

炭素へのリスペクトから文明の再構築へ

炭素は悪ではない。それは、宇宙の秩序の中で生命を形づくるために選ばれた、きわめて神聖な元素である。光と水と炭素——この三つの協働の中に、霊と物質の和解、そして人間と自然の共生の道がある。

いま求められているのは「脱炭素」ではなく、「炭素の使命」を理解し直すことだ。

その理解こそが、次の文明への扉を開く。

関連記事

-

欧米エネルギー政策の大転換 ウクライナでの戦争は、自国の化石燃料産業を潰してきた先進国が招いたものだ。ロシアのガスへのEUの依存度があまりにも高くなったため、プーチンは「EUは本気で経済制裁は出来ない」と読んで戦端を開い

-

震災から10ヶ月も経った今も、“放射線パニック“は収まるどころか、深刻さを増しているようである。涙ながらに危険を訴える学者、安全ばかり強調する医師など、専門家の立場も様々である。原発には利権がからむという“常識”もあってか、専門家の意見に対しても、多くの国民が懐疑的になっており、私なども、東電とも政府とも関係がないのに、すっかり、“御用学者”のレッテルを貼られる始末である。しかし、なぜ被ばくの影響について、専門家の意見がこれほど分かれるのであろうか?

-

国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている

-

日本では福島原発事故、先進国では市民の敬遠によって、原発の新規設置は難しくなっています。また使用済み核燃料と、棄物の問題は現在の技術では解決されていません。しかし世界全体で見れば、エネルギー不足の解消のために、途上国を中心に原発の利用や新設が検討されています。

-

ショルツ独首相(SPD)とハーベック経済・気候保護大臣(緑の党)が、経済界の人間をごっそり引き連れてカナダへ飛び、8月22日、水素プロジェクトについての協定を取り交わした。2025年より、カナダからドイツへ液化水素を輸出

-

東京都の「2030年カーボンハーフ」の資料を見て愕然としたことがある。 工場のエネルギー消費が激減している。そして、都はこれを更に激減させようとしている。 該当する部分は、下図の「産業部門」。CO2排出量は、2000年に

-

エネルギー・環境問題を観察すると「正しい情報が政策決定者に伝わっていない」という感想を抱く場面が多い。あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われ、実際に日本の行政機構が政治の意向を尊重する方向に変りつつある。しかし、それは適切に行われているのだろうか。

-

トランプ大統領の就任演説:新しい黄金時代の幕開け トランプ氏の大統領就任式が、現地時間1月20日に執り行われた。その後の就任演説の冒頭で、トランプ大統領はアメリカ国民に感謝の意を表明した上で、 The golden ag

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間