今週のアップデート - 遺伝子組み換えシンポ(2016年3月28日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

アゴラ研究所・GEPRは2月29日にシンポジウムを行いました。その内容を、報告、要旨で紹介します。映像もあります(GEPRサイト右上)。遺伝子組み換え作物の実情などを紹介しました。司会は池田信夫アゴラ研究所所長です。

今週のリンク

フォーブス、3月26日記事。遺伝子組み換え作物がトウモロコシ、小麦などで9割を占める米国。東部で農業の少ないバーモント州で、全米初の表示義務化が試験的に始まっています。ところが流通が混乱しているという問題が発生しているようです。原題は「Vermont-Driven GMO Labeling Could Have Troubling Unintended Consequences」

朝日新聞3月26日記事。死傷者約300人を出したベルギーのテロで、ISに属するとされる容疑者が原子力発電所の技術者の情報を集めていたという情報です。原子炉の破壊は困難ですが、そのテロへの可能性には留意した方がよいでしょう。

3)核セキュリティ・サミットを前に日本の再処理政策にいらだつ米国

核情報3月24日記事。同サイトは、反核、反プルトニウム利用の民間研究者のホームページです。4月1日に核セキュリティ・サミットがワシントンで開催されます。日米の政策当局者の発言を集めていますが、日本の増え続けるプルトニウムについて、米国の当局者の懸念が広がっているという分析。ややバイアスがかかっていますが、2018年の日米原子力協定更新前に、問題になりそうです。

ハンデルシュタット3月24日記事。ドイツの経済週刊誌。電力自由化の取引市場と再エネFIT(固定価格買い取り制)を併用しているため、電力価格がおかしくなっているという分析です。再エネ事業者は、高値で政府が買うため、また天候任せで、成り行きで市場に電力を供給。そのため、市場が予測不可能かつ供給過多気味になり、価格が下落する傾向があるそうです。日本でも懸念しなければならない状況でしょう。原題は英語記事で「Electricity Prices in Free Fall」です。

5)原発事故5年 「津波でおごりや過信は流された」東電・広瀬社長は黙祷後にこう漏らしたが…

産経新聞3月26日記事。東電の3月11日の会合の内容を紹介。広瀬社長、石崎副社長(復興担当)などの声を集めています。このトップの決意が組織にいつまで続くのか。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

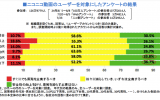

インターネットテレビのニコニコ生放送を運営するドワンゴ社は原発をめぐる127万人アンケートを行った。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

エネルギーで考えなければならない問題は、原子力だけではありません。温暖化、原発の安全管理、エネルギー供給体制など、さまざまな課題があります。

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間