エネルギー政策の「国民的議論」に向けて

GEPRの提携する NPO国際環境経済研究所の澤昭裕所長のブログを転載する。

(本文)

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

特に、エネルギー政策のように、踏まえるべき視点やデータを消化することが専門家でも難しいイシューの場合、大衆討議的あるいは国民投票的な方法が意思決定になじむのかという本質的問題がある。

そして、アジェンダや選択肢は政府が提案するもの、という制約がある。確かに、何もないところから政策を議論してみろと言っても難しいが、かといって、選択肢の中で選んでくれといって「国民」側に投げつけるのも、最終決定を行う政府の責任を曖昧化させたり、責任の所在自体を不透明なものにする。

そのうえ、本当は議論しなければならないポイントは、議論されないままに終わってしまう危険性も大きい。

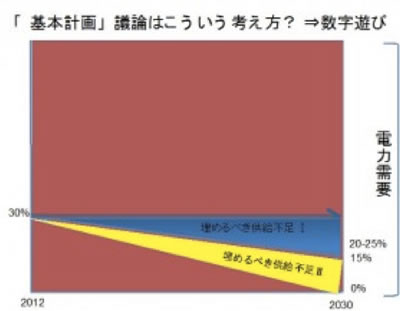

例えば、電力の供給不足問題だ。2030年のエネルギー基本計画のエネルギーミックスの選択肢で原子力を0%にするか、15%にするか、はたまた20−25%にするかということが議論されているが、みんな「今原子力は30%を占めていて、それをどれだけに減らすか」という頭で考えているのではないだろうか(図1参照)。

しかし実際には、現在30%ではなく、原子力は既に0%なのだ。再稼働問題が次々と解決しない限り、20−25%はおろか、(稼働後40年超の原発は止めるという)15%の選択肢さえ、実現はおぼつかないのである。

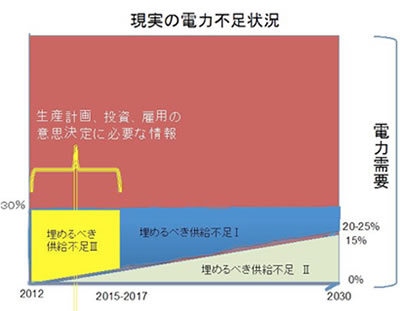

ということは、電力の供給不足問題は、時間とともに厳しくなっていくのではなく、既に足下から大変な状況が続くというのが実態なのだ。それゆえ、ここ3−5年をどうしのぐかは、現実的に切迫している問題であり、その対応策が明確にならないと、生産計画や投資・雇用計画を立てることもままならないにもかかわらず、その点は政府のどこにおいても議論されていない(図2参照)。それゆえ、「国民的議論」の話題にもなりそうになりのだ。

また、依然として「原子力」対「再生可能エネルギー」という構図で議論されていることも不可解である。原子力依存を下げる際、エネルギー政策としてもっとも重要な「量の安定供給の確保」と「経済性」を考えた判断をするなら、原子力の代替電源選択は「火力」だ。「再生可能エネルギー」を代替電源として優先選択する考え方は、温暖化対策がエネルギー政策より重要だという価値判断に基づくものでなければならない。

こうした交通整理ができていないままで、本当に「国民的議論」ができるのだろうか。

とはいえ、国民的議論に参加しないわけにはいかない。産業界・労働界は、早速次のような提言を出している。経団連などはこれからのようだが、9団体や鉄鋼業界プラス基幹労連の要望書が発表されているので、下記のリンクを紹介しておきたい。産業界の考え方も「国民」の一部であることは間違いない。こうした声が政府に届けばよいのだが・・・。

主要産業9団体連名による共同要望書

「『エネルギー・環境会議』から提示されるシナリオに対する産業界の要望(共同要望)」

鉄鋼連盟と日本基幹産業労働組合連合会連盟による共同要望書

「エネルギー・環境会議」による複数のシナリオの提示についての要望

(2012年7月9日掲載)

関連記事

-

「インフレ抑止法」成立の米国・脱炭素の現状 8月16日、米国のバイデン大統領は、政権の看板政策である気候変動対策を具体化する「インフレ抑止法」に署名し、同法は成立した。 この政策パッケージは、政権発足当初、気候変動対策に

-

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

-

筆者は、三陸大津波は、いつかは分からないが必ず来ると思い、ときどき現地に赴いて調べていた。また原子力発電は安全だというが、皆の注意が集まらないところが根本原因となって大事故が起こる可能性が強いと考え、いろいろな原発を見学し議論してきた。正にその通りのことが起こってしまったのが今回の東日本大震災である。

-

著者はIPCCの統括執筆責任者なので、また「気候変動で地球が滅びる」という類の終末論かと思う人が多いだろうが、中身は冷静だ。

-

福島県で被災した北村俊郎氏は、関係者向けに被災地をめぐる問題をエッセイにしている。そのうち3月に公開された「東電宝くじ」「放射能より生活ごみ」の二編を紹介する。補償と除染の問題を現地の人の声から考えたい。現在の被災者対策は、意義あるものになっているのだろうか。以下本文。

-

2014年12月4日、東商ホール(東京・千代田区)で、原子力国民会議とエネルギーと経済・環境を考える会が主催する、第2回原子力国民会議・東京大会が、約550名の参加を得て開催された。

-

都知事選では、原発を争点にすべきではないとの批判がある。まさにそうだ。都知事がエネルギー政策全体に責任を持てないし、立地自治体の首長でもないから、電力会社との安全協定上の意見も言えない。東電の株主だと言っても、原発は他の電力会社もやっている。

-

洋上風力発電入札の経緯 そもそも洋上風力発電の入札とは、経済産業省が海域を調査し、風況や地盤の状況から風力発電に適していると判断された海域について、30年間にわたり独占的に風力発電を行う権利を、入札によって決定するという

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間