規制基準に合格した原発が安全かどうか判らないのは変だ

バックフィットさせた原子力発電所は安全なのか

原子力発電所の安全対策は規制基準で決められている。当然だが、確率論ではなく決定論である。福一事故後、日本は2012年に原子力安全規制の法律を全面的に改正し、バックフィット法制を導入した。追加した安全基準を既に動いている原子力発電所にも適用するという、画期的なものである。米国では安全に関係する場合を除き、コスト対効果を審査し、減少するリスクと追加で掛ける安全対策コストを天秤にかけ、メリットが大きい場合だけ、バックフィットする。日本はそのコスト対効果の審査をせず、全ての新基準をバックフィットするから画期的である。電力会社が再稼働を目指す、全国26基の原子力発電所がバックフィットの審査を申請し、2014年9月10日に九州電力の川内原子力発電所1,2号機が初めて合格した。

その審査に先立ち、2013年6月21日の衆議院原子力調査特別委員会で宮下一郎委員が私達の誰もが抱いていた質問をした。「この新規制基準を満たせば安全目標を達成することになるのか」これに対して田中俊一原子力規制委員長はこう答えた。「総合的に対処することによって、百万年に一回という目標が達成できる。」そして電力会社には「施設定期検査が終了した日以降6ヶ月以内に評価が実施され、その後遅滞なく、当該評価の結果等について届出を行う」よう求めた。要するに、決定論で実施した安全対策結果をリスク論で判断するというのだ。

川内1,2号機の確率論的リスク評価(PRA)結果はPR資料で公開

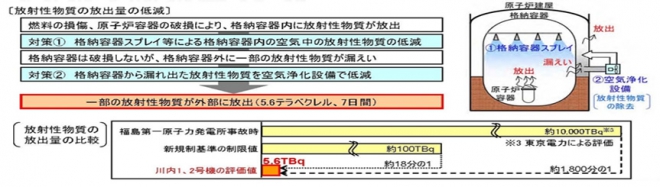

九州電力は「九州電力データブック2014別冊」という資料の19頁に確率論的リスク評価(PRA)結果を掲載している。そこに書かれていることは、①新たに設置した設備や対策により、最も厳しい重大事故(炉心溶融が早く、格納容器内の圧力が高く推移するケース)が発生した場合でも格納容器は破損せず、放射性物質(セシウム137)の放出量は7日間で5.6テラベクレル(TBq)になることを評価し、原子力規制委員会によって確認された。としている。そして、②この放出量は、新規制基準の制限値100テラベクレルの約18分の1(福島第一事故の約1,800分の1)の水準です。となっている。(図1参照)

リスク論はまだ開発途上だから安全だと言うなと言明

ところが驚いたことに、つい先日(2017年6月7日)の原子力規制委員会で田中俊一委員長は、“安全目標を満足すれば安全だという考え方、つまり、規制の要求は達成したという言い方は間違いである。そういうことは絶対言ってほしくない”と発言し、安全目標をクリアしたから安全だと決して言うなと釘を刺したのである。前出の九州電力のような説明をするなというのである。

変節原因はPRAの開発遅れ

田中俊一委員長が変節した原因はPRAの開発遅れである。そのことは同じ会議で更田委員長代理が語っている。“PRAはまだ溢水、火災、竜巻、火山活動が入っていない。PRAは考慮したリスクの割合は判るが、考慮していないリスクのことは判らない。今の安全目標計算には規制基準で評価したリスクが含まれていない。だから安全目標をクリアしたからと言って安全だと言うな”と言っている。

規制基準を満たした原発の安全性判断になぜPRAが律速

これではPRAの開発が終わらないと、いつまでたっても原子力発電所が安全なのかどうかが判らないことになる。国民は膨大な規制基準の意見聴取に際し、これをクリアすれば福一事故の再発を防げる、すなわち、原子力発電所が安全になるのだろうと思った。だから、冒頭の宮下委員のような疑問を持っている。今頃になって、安全なったかどうかは判らない。PRAが開発されるまで待ってほしいなどと言われるのはどう考えても納得できない。

諸外国ではとっくにPRAを使っている

世界中で原発のPRAが開発されていないのならともかく、既にほとんどの国でPRAは活用されている。使われていないのは日本位のものである。自前の物を開発したいという気持ちは理解できるが、当面は海外製を使うなどいくらでも方法はある。世界で初めて画期的なバックフィット法制を施行したのに、その結果、安全になったのかどうかも判らないというのはどう考えても変だ。早急に解消すべきである。原子力規制委員会の5人の委員が自分たちの役割を理解していないのではないだろうか。

関連記事

-

GEPRの運営母体であるアゴラ研究所は映像コンテンツである「アゴラチャンネル」を提供しています。4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送しました。 現状の対策を整理し、何ができるかを語り合いました。議論で確認されたのは、温暖化問題では「地球を守れ」などの感情論が先行。もちろんそれは大切ですが、冷静な対策の検証と合意の集積が必要ではないかという結論になりました。そして温暖化問題に向き合う場合には、原子力は対策での選択肢の一つとして考えざるを得ない状況です。

-

かつて、アーノルド・トインビーは、文明の衰退について独自の見解を示した。文明の衰退は、内部の要因によって引き起こされると考えた。 例えば、支配層が腐敗し、社会の矛盾が深まることによって、文明は内部から崩壊していく。このよ

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

-

経済産業省は再生可能エネルギーの振興策を積極的に行っています。7月1日から再エネの固定価格買取制度(FIT)を導入。また一連のエネルギーを導入するための規制緩和を実施しています。

-

12月6日のロイターの記事によれば、米大手投資銀行ゴールドマン・サックスは、国連主導の「Net-Zero Banking Alliance:NZBA(ネットゼロ銀行同盟)」からの離脱を発表したということだ。 米金融機関は

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が

-

東北電力についでBWR2例目の原発再稼動 2024年12月23日、中国電力の唯一の原子力発電所である島根原子力発電所2号機(82万kW)が発電を再開しました(再稼働)。その後、2025年1月10日に営業運転を開始しました

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間