新潟県民の「NIMBY症候群」を解決する方法

新潟県知事選挙では、原発再稼動が最大の争点になっているが、原発の運転を許可する権限は知事にはない。こういう問題をNIMBY(Not In My Back Yard)と呼ぶ。公共的に必要な施設でも「うちの裏庭にはつくるな」という意味で、わかりやすい日本語に訳すと「地域エゴ」である。

これは原発に限らず迷惑施設の立地がむずかしい原因だが、理論的には「コースの定理」で解が求められる。電力会社が住民に「ワイロ」を出せばいいのだ。もう少し上品な表現でいうと、原発を運転する権利を住民から買えばいい。これはCO2の排出権取引と同じで、交渉コストが十分低ければ、パレート効率的な解が存在する。

柏崎刈羽原発の場合も、東電は地元に電源三法交付金など多くの迷惑料を払って「原発を建設する権利」を買ったが、新潟県の場合、柏崎刈羽が東電の発電所であることが問題をややこしくしている。ここで発電される電力は新潟県では使われないので、いつまで止めていても地元はコストをまったく負担しないのだ。

そのリスクははっきりしないがゼロではないので、平均的な新潟県民にとっては「原発のリスク>メリット」だが、柏崎市や刈羽村の住民にとっては交付金や雇用などのメリットが大きいので「リスク<メリット」である。新潟県民は「原発に不安がある」からそれに反対する米山知事を選んだのではなく、「原発が動かなくても困らない」から合理的な選択をしたのだ。

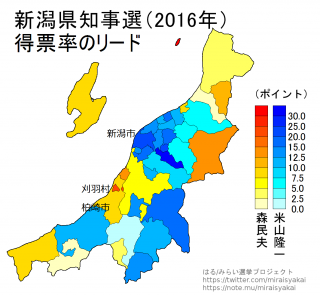

この仮説は、データで検証できる。もし新潟県民が原発に(経済的な価値には代えられない)絶対的な不安を感じているとすれば、反原発派の池田千賀子候補の支持率は地元で最高になるはずだが、今の票読みではその逆である。前回の知事選でも、自民党公認の森氏の得票率は刈羽村で最高だった。

つまり選挙民はかなり合理的に行動していると考えられる。地元市町村には経済的メリットが大きいが、平均的な県民にはメリットが少ないので、県知事は再稼動反対に傾く。これは他の立地県でもみられる傾向で、交付金が市町村に片寄っていることが大きな原因だ。

その解決法は、県全体に広くメリットをもたらすことだ。その方法としては県単位の交付金や地元振興策、あるいは東電が新潟県に安く電力を供給することも考えられる。2050年にCO2排出量を80%削減するというパリ協定の約束を実行するには火力発電を廃止するしかないので、原発を温存する公共的利益は大きい。「カネの問題じゃない」という人は多いが、NIMBYは合理的な行動なのでカネで解決できる。

関連記事

-

東京都は保有する水力発電所からの電力を平成21年度(2009年)から10年間の長期契約で東京電力に販売しているが、この電力を来年度から入札により販売することにした。3月15日にその入札結果が発表された。(産経新聞3月15日記事「東京都の水力発電、売却先をエフパワーに決定」)

-

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ 図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)」は、12年1月1日の開設から1周年を経過しました。読者の皆さまのご支援、ご支持のおかげです。誠にありがとうございます。

-

使用済み核燃料の処理問題の関心が集まる。しかしどの国も地中処分を目指すが、世界の大半の国で処分地が住民の反対などがあって決まらない。フィンランドは世界で初めて、使用済み核燃料の処分場の場所を決め、操業開始を目指す。

-

12月6日のロイターの記事によれば、米大手投資銀行ゴールドマン・サックスは、国連主導の「Net-Zero Banking Alliance:NZBA(ネットゼロ銀行同盟)」からの離脱を発表したということだ。 米金融機関は

-

6回目の核実験で核先進国に追いついた 日・米・韓の外務次官会合が26日都内で開催され、もし仮に北朝鮮が7回目の核実験を強行すれば『比類ない規模の対応』をすると警告を発した。 北朝鮮は、2017年9月3日正午過ぎに同国の核

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間