福島を差別するゼロリスク信仰

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイントを補足しておく。

なぜ福島だけリスクをゼロにしなければならないのか

トリチウムを完全に分離する装置についての質問が出たが、これは無意味な問題である。トリチウムを処理水から除去する技術は経産省の小委員会でも検討されたが、どれも海洋放出よりはるかに大きなコストがかかるので却下された。

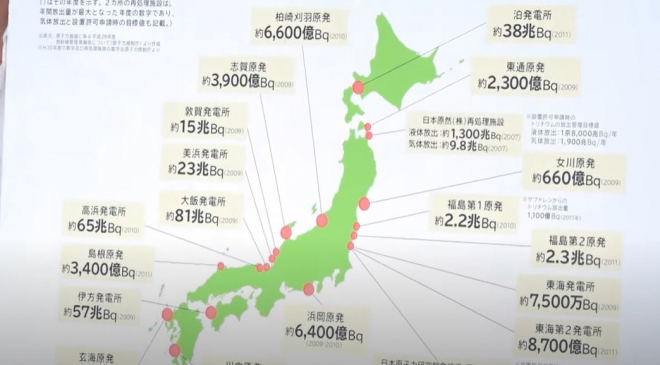

それより本質的な問題は、なぜ福島のトリチウムだけゼロにしなければならないのかということだ。柳ヶ瀬さんが示したように、日本各地の原発や再処理施設では、今でもトリチウムが海洋放出されている。

特に青森県六ヶ所村の再処理施設では、年間1300兆ベクレル以上のトリチウムが排出されているが、濃度は環境基準以下なので人体に害はない。風評被害で青森の魚が売れないということもない。なぜ福島の魚だけ風評被害が出るのか。

それはマスコミが福島の放射能だけ騒ぐからである。放射能は地球上どこにもあるが、ラジウム温泉で出る1ミリシーベルトより福島で出る1ミリシーベルトのほうがネタになるのでマスコミが騒ぎ、政治家もそれに迎合する。

細野さんが指摘したように、福島のトリチウムだけ危険だというのは差別であり、それが「福島は恐い」という風評を再生産している。これはインフルエンザのリスクを無視して、コロナのリスクだけをゼロにしようとするコロナ脳と同じだ。多くのリスクの中で特定のリスクだけを絶対化するゼロリスク信仰が、日本社会を停滞させているのだ。

風評被害の補償は「買い上げ方式」で

もう一つ出てきた質問は、補償問題である。これについては東電は公式には「漁業補償はすでにやっており、風評被害について追加の補償はできない」という立場だ。福島県漁連も「カネの問題ではない」というが、実際には風評被害の補償が焦点である。田原さんが東電の小早川社長から聞いた話では「風評被害も補償する」とのこことだ。

今の漁業補償は休業補償という方式で、事故前の所得の最大9割を補償するが、操業すると補償が出ない。大部分の漁民にとっては漁を休んだほうが楽なので、今は「試験操業」だけで通常の2割ぐらいの漁獲しかない。

福島の漁業をだめにしたのは、この休業補償の逆インセンティブである。漁協の中でも若い組合員には本格操業したいという意見が強いが、漁協の理事は高齢化しているので今のままのほうがいいという。その操業しない理由になっているのが風評被害である。

このジレンマを脱却するには、漁をすれば所得が上がるように補償制度を変える必要がある。たとえば自治体が魚を(風評被害の補償を上乗せして)高値で買い上げてはどうだろうか。その差額は東電が負担する。補償が多少増えても、20兆円を超える廃炉費用の中では大したコストではない。

カネの問題はタブーになっているが、生活の基盤を失った人々にとっては重要であり、西本さんも指摘したように、これを避けている限り処理水問題は動かない。そして処理水が動かないと原子力問題は動かない。これが今の閉塞状況を打開する鍵を握っていると思う。

関連記事

-

米国の保守系シンクタンクであるハートランド研究所が「STOPPING ESG」という特集ページをつくっているので紹介します。同研究所トップページのバナーから誰でも入ることができます。 https://www.heartl

-

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電力システム改革は元の垂直統合に戻すべきだ、と提言している。 日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給もままならず、毎年節電要請が発出さ

-

桜井柏崎市長と東電・小早川社長の会談 2025年1月22日、柏崎市の桜井市長は、市役所を訪問した東京電力ホールディングスの小早川社長に対し、柏崎刈羽原発1号機がかつて東北電力と共同で開発された経緯に触れたうえで、6・7号

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

進次郎米(備蓄米)がようやく出回り始めたようである。 しかし、これは焼け石に水。進次郎米は大人気で、売り切れ続出だが長期的な米価の引き下げにはなんの役にも立たない。JA全農を敵視するような風潮にあるが、それに基づく改革は

-

欧州の非鉄金属産業のCEO47名は、欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長、欧州議会のロベルタ・メッツォーラ議長、欧州理事会のチャールズ・ミシェル議長に宛てて、深刻化する欧州のエネルギー危機「存亡の危機」につ

-

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も

-

西浦モデルの想定にもとづいた緊急事態宣言はほとんど効果がなかったが、その経済的コストは膨大だった、というと「ワーストケース・シナリオとしては42万人死ぬ西浦モデルは必要だった」という人が多い。特に医師が、そういう反論をし

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間