紛糾が予想されるCOP27

11月7日~18日にかけてエジプトのシャルム・アル・シェイクでCOP27が開催され、筆者も後半1週間に参加する予定である。COP参加は交渉官時代を含め、17回目となる。

世界中から環境原理主義者が巡礼に来ているような、あの独特の宗教的雰囲気は何度参加しても好きになれない。外務省のある知り合いが「自分の知っている多国間プロセスの中でも最悪の部類」というのもうなずかれる。

Heiness/iStock

野心レベルを高めたCOP26とウクライナ戦争

COP27の見通しであるが、結論を先に言えば、決して明るいものではない。

コロナに世界中が席巻され、COP会合も1年延期された2020年の反動で2021年は温暖化防止のモメンタムが非常に強まった年であった。その集大成が1.5℃目標、2050年全球カーボンニュートラルと2030年全球45%減等を盛り込んだ2021年11月のCOP26グラスゴー気候合意である。2022年はグラスゴー協定に盛り込まれた「勝負の10年(critical decade)」に向けて大きく前進するはずであった。

そこに降ってわいたのが本年2月に勃発したウクライナ戦争である。ウクライナ戦争の帰趨は予断を許さない。しかし世界的なエネルギー価格の上昇、食糧品価格の上昇とこれに伴う世界経済の下振れリスクは「今、そこにある危機」となっている。

ウクライナ戦争は我々に国民生活、産業の血液であるエネルギーの低廉かつ安定的な供給が死活的に重要であること、エネルギーの安定供給は地政学の影響を大きく受けるということを再認識させた。

ウクライナ戦争が温暖化防止の取り組みに与える影響

ウクライナ戦争のもとで温暖化防止に対するモメンタムは強まるのか、弱まるのか。

「ウクライナ戦争はロシアへの化石燃料依存のリスクを浮き彫りにした。今こそ省エネ強化、再エネ導入拡大により、対ロシア依存脱却を超え、化石燃料依存そのものから脱却し、エネルギー安全保障と脱炭素化を同時に達成すべきだ」というのがポリコレの回答である。

本年5月に欧州委員会が打ち出したREPowerEUや6月のG7サミットの首脳声明はこうした考え方を反映している。しかしグラスゴー気候協定の野心的文言とは裏腹に、エネルギー危機に直面し、各国政府はエネルギー価格高騰鎮静化に忙殺されている。

脱炭素化、脱化石燃料を掲げてきたバイデン政権は、中間選挙を11月に控え、ガソリン価格高騰への国民の負担を和らげるため、国家備蓄放出、石油、ガス産業への増産要請に加え、サウジ等の産油国に増産を要請している。

脱石炭のリーダーであった欧州ではロシアへのパイプラインガス輸入を削減するため、LNGの調達に走っているが、それでは追いつかず、温暖化防止を理由に排斥してきた石炭火力の発電量を増大させている。

今後、エネルギー需要が急増する中国、インドでは石炭生産や石炭火力の発電量が大幅に増大している。我が国でも25円/リットルのガソリン補助金が導入され、岸田総理は前例のない電力料金抑制策の導入を表明している。

これらはいずれも温暖化防止に逆行する動きだが、エネルギーコストの高騰が国民生活や産業に悪影響を与えるとなれば、温暖化防止よりもエネルギーの低廉な供給を優先せざるを得ないという政治的現実でもある。

今後の世界のエネルギー需要、温室効果ガス排出動向の帰趨を握っているのは欧米諸国ではなく、アジアを中心とする発展途上国であるが、17あるSDGsにおけるSDG13(気候行動)に対する優先順位は中国の15位、インドネシアの9位等、気候行動を最優先に考える先進国とは大きな認識ギャップがある。

9月にバリ島で開催されたG20気候・環境エネルギー大臣会合においてはG7諸国がグラスゴー気候合意や1.5℃目標を共同声明に書き込むことを主張したのに対し、中国、インド、サウジ等が強く反対し、ウクライナ戦争をめぐる対ロ非難メッセージ云々といった問題にかかわらず、共同声明採択に失敗している。

もともと温暖化防止は冷戦終結に伴う国際協調機運の高まりとともにクローズアップされてきた。今、力による現状変更を志向するロシア、中国等と西側先進国との間で新冷戦ともいうべき対立状況が現出しつつある。これは国際協調を何よりも必要とする温暖化防止にはマイナスに作用する。先進国の軍事支出が拡大する中で温暖化防止のための途上国支援に回るリソースが減少すれば、途上国の対応も鈍らざるを得ない。

COP27で表面化する先進国と途上国の思惑の違い

COP27はこうした状況下で開催されることになる。COP26では野心レベルの引き上げが最優先課題とされたのに対し、COP27では途上国への資金援助、ロス&ダメージに大きな焦点が当たるだろう。エネルギー価格、食糧品価格の上昇と世界経済の下振れリスクの中で貧しい途上国がこれまで以上に資金面での要求を強めることは不可避である。

これに対し、先進国はグラスゴー気候協定を踏まえ、2023年のグローバルストックテークとも絡めて2030年までの野心レベルの引き上げのための作業計画や閣僚ラウンドテーブルの開催等を重視している。先進国が野心レベルの引き上げ、途上国が支援の拡大を主張し、最終合意は両方の主張をバランスよく盛り込んだパッケージになるというのはこの手の交渉の常道である。

しかし大きな火種がある。それは途上国が強く主張しているロス&ダメージ(通称ロスダメ)である。ロスダメ対策とは気候変動の影響による経済的・非経済的な財が被る損失や被害を回避・縮小する。あるいは事後的に対処する取り組みである。一見してわかるように適応の一類型であるが、国連交渉の中で適応とは独立したテーマとして扱われている。

途上国はロスダメをあらゆる気候被害の損害賠償を先進国に求償するツールとみなしている。先進国の立場にたてば、ただでさえ年間1000憶ドルの支援目標が達成できていないこと、2025年までにこれを大幅に増額する新資金目標を合意する必要があること、他方、上述のように経済停滞、軍事支出拡大等で途上国支援を大幅拡大できる地合いでは全くない。そんなときに緩和、適応とは別途の資金援助メカニズムを作られることは何としてでも避けたいところだ。

しかし最貧国、低開発国を中心に途上国のこだわりは強い。中国、インド等の新興国は最貧国、低開発国等の背中を押してけしかけている感がある。ロス&ダメージで先進国・途上国が鋭く対立すれば、野心レベルの引き上げをめぐって中国、インド等へのプレッシャーが高まることを曖昧にできるとの読みがあるのだろう。

ロス&ダメージをめぐる先進国・途上国対立が原因で合意パッケージができない可能性も十分にある。もともと今回のCOPは何かを合意しなければならない「節目のCOP」ではなく、世界からの期待値もそれほど高いものではない。

他方、ウクライナ戦争の下でも温暖化防止に取り組む姿勢を示したいというのは先進国、途上国の交渉官の共通の利害でもある。彼らはこのプロセスにぶら下がって生きているからだ。こうした交渉の常として同床異夢的な文言に合意して成功を取り繕う可能性もある。

さてどちらに転がるのか。そこらへんは現地で会議の空気を吸ってみないとなかなか予想がつかない。結果は次回投稿でご報告したい。

関連記事

-

7月2日に掲載された杉山大志氏の記事で、ESG投資の旗を振っている欧米の大手金融機関が人権抑圧にはお構いなしに事業を進めていることを知り衝撃を受けました。企業のCSR/サステナビリティ担当者は必読です。 欧米金融機関が、

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ

-

公的資金の費用対効果をしっかり検証を 高市総理は2025年9月の自民党総裁選の立会演説会で、太陽光発電(メガソーラー)と関連補助金制度について「釧路湿原に太陽光パネルを敷き詰めるようなやり方はおかしい」という趣旨の発言と

-

やや古くなったが、2008年に刊行された『地球と一緒に頭を冷やせ! ~ 温暖化問題を問いなおす』(ビョルン・ロンボルグ著 ソフトバンククリエイティブ)という本から、温暖化問題を考えたい。日本語訳は意図的に文章を口語に崩しているようで読みづらい面がある。しかし本の内容はとても興味深く、今日的意味を持つものだ。

-

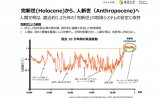

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

日韓関係の悪化が、放射能の問題に波及してきた。 このところ立て続けに韓国政府が、日本の放射能について問題提起している。8月だけでも、次のようなものが挙げられる。 8月8日 韓国環境部が、ほぼ全量を日本から輸入する石炭灰の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間