2023年はESGの終わりの始まり

Kanur Ismail/iStock

ここ数年、日本企業は「ESGこそが世界の潮流!」「日本企業は遅れている!」「バスに乗り遅れるな!」と煽られてきましたが、2023年はESGの終わりの始まりのようです。しかし「バスから降り遅れるな!」といった声は聞こえてきません。

フロリダ州で反ESG法成立 デサンティス知事が署名(日本経済新聞2023年5月3日)

米南部フロリダ州でESG(環境・社会・企業統治)投資の活動を制限する「反ESG法」が成立した。ロン・デサンティス知事が2日に署名した。地方債を発行する際にESGの要素を考慮することなどが禁じられた。全米各地の州政府主導で進む「反ESG」の旗頭であるデサンティス氏の動きを受けて、ほかの保守州でも同様の動きが広がる可能性がある。

何十年も前から日本企業で取り組まれている小集団活動やQC(品質管理)活動、省エネ活動などは、自分たちにとってのメリットや付加価値があるからこそ誰からも強制されず地道に継続されています。ESGにも同じように付加価値があるなら放っておいても企業は勝手に取り組みますし、ESG投資の運用成績がよければ自然と資金も集まります。

しかし、ESGは全く付加価値がないものを素晴らしいものであるかのように装ってきただけでした。筆者はESGには付加価値がないと度々指摘してきました。たとえば2021年6月4日付アゴラ記事をご覧ください。

そして、とうとうESGは2022年にピークアウトしたようです。昨年について振り返ると、まず欧米でESGファンドに対して「グリーンウォッシング」「見せかけESG」との批判が現れました。また、「グラスゴー金融同盟(GFANZ)」や「NZAM(The Net Zero Asset Managers initiative)」といった国際イニシアティブから脱退するメンバーが出始めたり、「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」に対して米国19州の司法長官が調査に乗り出すと言った動きもあります。

ロシアのウクライナ侵攻以来、欧州各国が脱炭素や人権問題を棚上げして石炭を買い漁っていますし、年末のCOP27では国連専門家グループから企業や自治体に対してCO2実質ゼロ宣言のグリーンウォッシングを排除するとの宣言が出ました。もちろんこれらはごく一部の見出しだけです。他にもESGに対する逆風を挙げたらキリがありません。

2023年に入ってからも、EUで「環境にやさしい」と称する製品への規制強化が検討され、2035年EV化法案は土壇場でエンジン車販売容認となりました。米国では「ESGの兵器化」なる表現も目にします。また連邦議会の上下両院ともに年金基金によるESG考慮を否定する決議が採択され(直後に大統領が拒否権を行使)、19州の知事が連名でESG投資排除の声明を出しました。

そして冒頭の記事につながります。昨年の米国中間選挙に続き、2024年の大統領選でも共和党が勝てばこの流れはさらに加速します。

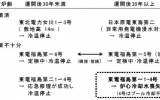

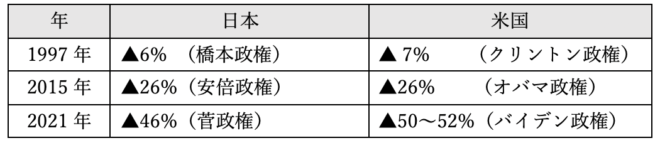

日本の気候変動対策の歴史は、米国民主党政権に合わせてCO2削減目標を上方修正し共和党政権に梯子を外されるというサイクルを繰り返してきました(表1)。

表1 日米のCO2削減目標

基準年は違えど、米国民主党政権とほぼ同じ削減率の数字を根拠薄弱なまま国の目標値としてきました。企業のCO2削減目標も、国の目標が変わるたびに上方修正して一時的には社内外で盛り上がるものの、数年後には産業界でも社会全体でも忘れ去られるといった歴史を繰り返してきました。何度も経営会議に諮って公表時点では社内の関心が高いものの、数年経って社会の関心が薄れるとともに経営層や事業部で話題にならなくなったという経験を持つ環境・CSR部門の担当者も多いはずです。

直近では2021年1月の米国民主党バイデン政権発足後、2021年4月に菅政権(当時)が46%削減を表明したことから今日にいたる脱炭素喧騒が続いています。しかし今回も2024年以降に梯子を外される可能性が高まっています。過去の歴史に学べば、ESGが日本国および日本企業の長期戦略になりえないことは明白です。

ESG推進派の皆さまからは「では環境問題を無視して事業を行ってもよいのか!」「環境対応はビジネスチャンスだ!」などと言われそうですが、公害防止も廃棄物削減も省エネも当然ながら法規制があります。年々厳しくなる一方です。ESGなんて言われるずっと以前から、環境保全を無視する企業は存続できないのです。

そして環境保全に限らず法律や規制は民主的な制度に則って決めるべきであって、一部のエリートから強制されるものではありません。法令順守を超えた環境対応を差別化してビジネスチャンスにつなげたいのであれば、誰からも強制されず企業自身が自社の価値観にもとづいて取り組めばよいのです。

すべての企業にとってCO2削減だけが重要課題ではありません。公害や健康被害の防止、資源循環、自然保護等々、企業によって環境配慮で貢献できる(貢献したい)分野は様々なはずですし、環境問題に関心の高い投資家にとっても多様な選択肢が生まれます。

ところがESGは偏狭なCO2削減が強制されるために企業でも自治体でも投資ファンドでもグリーンウォッシングが蔓延してしまいました。空疎なスローガンや誇大広告である虚偽のCO2実質ゼロ宣言と、カラフルで見栄えのよいキラキラツールを並べるだけのお化粧合戦というのが実態です。これでは地球環境保全にも企業の内部管理にも何ら付加価値をもたらさず、早晩ESGは終焉を迎えます。

日本企業の皆さま、バスから降り遅れませぬように。

■

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

今年も台風シーズンがやってきた。例年同様、被害が出る度に、「地球温暖化のせいで」台風が「激甚化」している、「頻発」している、といったニュースが流れるだろう。そこには毎度おなじみの“専門家”が登場し、「温暖化すれば台風が激

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

政策アナリストの6月26日ハフィントンポストへの寄稿。以前規制委員会の委員だった島崎邦彦氏が、関電の大飯原発の差し止め訴訟に、原告の反原発運動家から陳述書を出し、基準地震動の算定見直しを主張。彼から規制委が意見を聞いたという内容を、批判的に解説した。原子力規制をめぐる意見表明の適正手続きが決められていないため、思いつきで意見が採用されている。

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。 気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素

-

エネルギー関係者の間で、原子力規制委員会の活動への疑問が高まっています。原子力の事業者や学会と対話せず、機材の購入などを命じ、原発の稼動が止まっています。そして「安全性」の名の下に、活断層を認定して、原発プラントの破棄を求めるような状況です。

-

EUの気候変動政策に関して、去る12月18日に開催されたEUのトリローグ(欧州委員会、欧州議会、欧州理事会の合同会合)で、懸案となっていたEUの排出権取引制度ならびに国境調整措置導入に関する暫定的な合意が成立した。 そこ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間