IEA推奨の脱炭素に邁進することでエネルギー危機に

privetik/iStock

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。

ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガス投資の停止に対する批判的分析」と言う本報告(以下、単に報告)を出したので紹介しよう。原文は以下で無料公開されている。

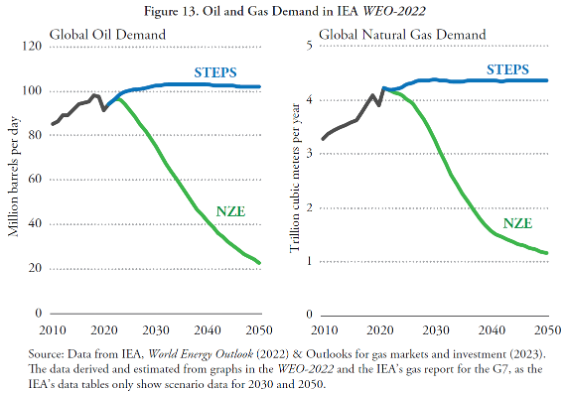

下記は、左が石油需要、右が天然ガス需要。NZEとは2050年に世界全体でCO2排出実質ゼロを達成するシナリオ。STEPSとはこれまでに世界諸国の政府が表明した政策の積算である。

このNZEでは、「非化石エネルギーが大量導入され、省エネも進むことによって、化石燃料需要が大幅に減り、そのため石油・ガス価格は低迷する」と想定している。

しかし本報告は、それは現実的でない、とする。過去2年に起こったことを振り返ると、化石燃料の上流投資が滞った結果、化石燃料が不足し、世界的なエネルギー価格高騰が起きた。IEAのNZEを実現しようとして、今後また上流投資が滞れば、世界的なエネルギー価格高騰が起きる。化石燃料需要はそう簡単には減らない。需要がSTEPSからNZEまで価格効果によって減少することになるだろう。

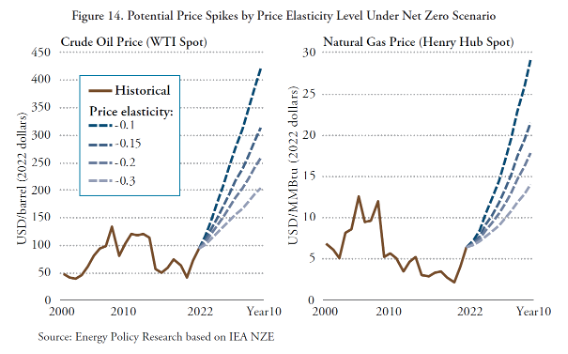

この莫大な需要減少を引き起こす価格水準は、経験的な価格弾性値によって計算できる。すると石油価格水準(WTIスポット価格)はバレルあたり200ドルから400ドル、天然ガス価格(ヘンリーハブスポット価格)はMMBtuあたり15ドルから30ドルと暴騰することになる(下図、左が石油価格、右が天然ガス価格)。

IEAはNZEを発表したときに、もう今後は脱炭素に向かうから新規の石油・ガス田への上流投資は不要、などとしたが、その結果、ここ1、2年の世界エネルギー危機を招いたのだ。今後もNZE達成のためとして上流投資を止めてしまえば、またもやエネルギー危機を招いてしまう。

IEAはもともとはOPECに対抗してエネルギー安定供給を図るために設立された組織なのだが、すっかり脱炭素教に染まってしまい、かえってエネルギー安定供給を破壊するようになってしまった。こんなIEAならもう要らない。

■

関連記事

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。

-

12月8日記事(再掲載)。14日に衆議院選挙が行われ、事前の予想通り、自民党、公明党の連立与党が安定多数を確保。エネルギー分野では問題が山積しているのに、大きな変化はなさそうだ。

-

GEPRとアゴラでは、核燃料サイクル問題について有識者の見解を紹介した。そして「日本の核武装の阻止という意図が核燃料サイクル政策に織り込まれている」という新しい視点からの議論を示した。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった

-

2/27から3/1にかけて東京ビッグサイトにおいて太陽光発電の展示会であるPV expoが開催された。 ここ2年のPVexpoはFIT価格の下落や、太陽光発電市場の縮小を受けてやや停滞気味だったが、今年は一転「ポストFI

-

2023年1月20日、世界経済フォーラム(World Economic Forum。以下、WEF)による2023年の年次総会(通称「ダボス会議」)が閉幕した。「世界のリーダー」を自認する層がどのような未来を描こうとしてい

-

中国の原子力発電は米国より遥かに安い。衝撃的な図が公開された。 図は、サブスタックのEnergy Bad Boysによるものだ。わりと最近に出来たブログだが、毎回とても印象的な図を掲載してくれていて重宝する。 図の元のデ

-

昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- 世界の気温が急速に低下していることをオールドメディアは報じない

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- EU内燃機関禁止を撤回、日本へのドミノ効果は?

- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ

- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ