何度でも言おう 製品のCO2排出量表示も「手段の目的化」です

ChrisSteer/iStock

環境省は製品の製造から廃棄までに生じる二酸化炭素(CO2)の排出量を示す「カーボンフットプリント」の表示ガイドラインを策定する。

(中略)

消費者が算定方法や算定結果をとりまとめた報告書にアクセスできるよう求める。製品への表示に限界がある場合は、2次元バーコードなどでホームページを紹介することも一案とした。

(中略)

自社製品との排出量比較を可能とする一方、他社製品との比較は望ましくないとした。

(中略)

出席者からは「事業者負担を抑え、中小企業も含めて参画しやすい仕組みにしてほしい」といった意見が出た。「産業界の取り組みも大事だが、根幹の部分でカーボンフットプリントに対する国民のリテラシーを高める必要がある」という指摘もあった。

以前から筆者はスコープ3について「手段の目的化」でありCO2削減につながらないと指摘していますが、カーボンフットプリント(以下、CFP)も同様です。

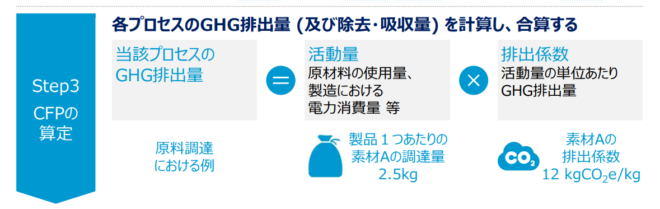

2023年3月に経産省、環境省が発行したカーボンフットプリントガイドラインによれば、CFPの算定方法は【活動量✕排出係数】とされています。

出典:「カーボンフットプリントガイドライン」14ページ

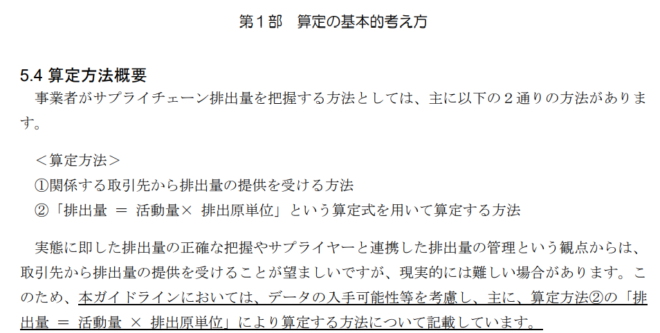

これ、バウンダリが異なるだけで算定式自体はスコープ3と同じです。2023年3月に環境省、経産省が発行した「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.5)」よりスコープ3の算定方法を抜粋します。

出典:「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.5)」I-17ページ

やはり【活動量✕排出原単位】。どちらも同じですね。以下は筆者が以前アゴラに書いた指摘です。「スコープ3」を「CFP」と読み替えても同じことが言えます。

そもそも、スコープ3を算出する目的はサプライチェーンにおけるCO2削減のはずです。しかしながら、CO2排出量が推計値では削減施策を立てられません。推計方法も複数ありますが、代表的な手法は「活動量✕CO2排出係数」です。活動量の例は購入材料の重量、購入製品の個数、自動車通勤している従業員の数や平均通勤距離、出張距離などです。係数の例は素材重量当たりや購入品1個当たりのCO2排出量、自動車や航空機によるCO2排出量などです。

(中略)

このかけ算の答えを減らすためには、小学生でもわかる通り活動量か係数のいずれかを減らすしかありません。活動量であれば、ビジネスを縮小する、車通勤している従業員に自転車通勤をするよう命じる、出張をなくす、といったことになります。企業が率先してできるはずがありません。

一方で係数は基本的に変わりません。データによっては15年や20年も使い続けることになります。これだけ脱炭素が叫ばれていてサプライヤーや電力会社が日々努力しているにもかかわらず、係数には全く影響しないのです。

研究者や学者がスコープ3の手法を研究したり、またはマクロ分析としてたとえば業界団体など一定の企業群における傾向を把握するためにスコープ3を推計する分には構わないと筆者も考えています。業種や業態によって、サプライチェーンの上流、製造段階、製品の使用段階、リサイクル段階などCO2排出量が多い工程に目星をつける程度の利用であればよいのです。

しかしながら、推計のスコープ3をミクロな企業個社に適用して算出したり、さらに2030年の削減目標や2050年の実質ゼロ目標などを設定しても意味がありません。推計値は内部管理に全く使えないし、CO2排出量が分からないので具体的なCO2削減施策など打てないからです。

(中略)

スコープ3の算出は手段であって目的はサプライチェーンにおけるCO2削減のはずです。昨今スコープ3の算出・開示に取り組む日本企業が急増していますが、「推計値は管理できない」という現実に直面した瞬間に形骸化します。

■

冒頭の記事によれば、今回策定される表示ガイドラインは「自社製品との排出量比較を可能とする一方、他社製品との比較は望ましくない」という方向性とのこと。そこで、実施段階で何が起こるかを具体的に考えてみます。

CFPは推計値であり各社で計算根拠が異なるのですから、当然他社比較などできないし、やってはなりません。従って、消費者が誤解しないよう「他社製品との比較はできません」「このデータは当社独自の基準で算出しています」などの注釈を入れる必要があります。しかし、これを見た環境意識の高い消費者は「は?何のために表示しているの?」と混乱するだけです。

畢竟CFP表示は同じ基準で経年変化が追える自社製品でしか成立しません。この場合、「CO2データの表示」+「上記の注釈」に加えて、「当社2010年製品比10%減」などの説明を併記することが想定されます(商品に貼付するシールやウェブサイトでの表記がぐちゃぐちゃになって大変そう…)。自社の基準製品が5年前や10年前のモデルだとすれば、すでに市場には存在しないケースが大半のはずです。つまり消費者が環境負荷の少ない商品を選ぶという購買行動が起こりません。

一方で、当年度製品比や前年度製品比で5%も10%もCO2削減が進んだ商品を並べて販売した場合、環境意識の高い消費者であれば「そもそも低CO2商品がつくれるのだからすべて対応すればよいのでは?」と考えます。これでは企業や製品の環境イメージとしては逆効果です。さらに、この販売手法の場合グリーンウォッシュ批判を受ける可能性が高まります。デザインやカラーをたくさん用意する通常の製品群とは異なるため、見せかけの環境配慮として指弾されてしまいます。

CFP表示の目的は環境意識の高い消費者にCO2の少ない製品を選んでもらうことで大気中のCO2を削減することのはずです。しかし、他社比較ができず自社比較しかできないCO2データでは現実の購買行動に影響を及ぼすことは不可能です。

そして企業内部では、スコープ3と同じくCFPの算出・表示が自己目的化します。必ずなります。一旦始めたら止めることが難しくなり形骸化すること必定です。そもそも検討会で「カーボンフットプリントに対する国民のリテラシーを高める必要がある」などと言っている時点でCFPという手段を普及させることが自己目的化しており、本来の目的であるCO2削減はすでに忘れられています(消費者の購買行動には何ら影響しないのですから)。まだ表示ガイドラインの策定段階なのに、嘆かわしい限りです。

CO2削減につながらないのに、CFP、スコープ3の算定ならびに表示のためのシールの作成、印刷など企業側の工数が大幅に増えるため実際のCO2排出量は確実に増えます。しかも追加の工数分は価格に転嫁されるので消費者にとっても良いことは何もありません。一体、何をやっているのでしょうか。

■

「事業者負担を抑え、中小企業も含めて参画しやすい仕組み」=簡易計算、すなわち推計値です。CFPもスコープ3も推計値ではCO2を削減することはできません。かと言って、CO2データの正確性・蓋然性を求めて実測値の集計に着手すると事業者負担が膨大になり、サプライチェーンの中小企業が悲鳴を上げます。こちらも、以前スコープ3について指摘したことがそのままCFPにも当てはまります。

スコープ3の規制など存在しないのに、サプライチェーンを通して事実上の義務化が広まれば日本の産業界は疲弊する一方です。その結果CO2が減ればよいのですが、推計なのでCO2削減効果を測定することができません。推計でなく実測に着手する企業も出始めていますが、横車を押すようなものでサプライヤーや社内の間接部門から悲鳴が上がっています。

実測によるスコープ3の全容把握は不可能であり、無理に進めればほとんどの大手企業が自社の行動指針や調達方針で表明している優越的地位の濫用に抵触する可能性があります。一方、推計によるスコープ3については、そもそもCO2排出量が分からないので削減施策が打てないばかりか、現実世界ではサプライヤーや電力会社や運送会社や従業員が努力したCO2削減分も測れないため、もはや何をやっているのか分かりません。やはりデータが不正確ではダメなのです。

つまり、スコープ3でCO2を減らすことなどできません。そもそも目的と手段が一致していないことに早く気が付くべきです。

■

冒頭の記事に戻って、以下の記述は先日筆者が指摘したグリーンハッシングの件そのものですね。

欧州を中心に見せかけの環境配慮を意味する「グリーンウオッシュ」が問題になっている。2020年の欧州委員会の調査では欧州連合(EU)域内の表示の5割強が曖昧だったり根拠がなかったりした。日本でもグリーンウオッシュとの批判が生じる懸念から、表示を避ける企業もある。

ESGもSDGsも2021年がピークで今は終焉に向かっていますが、今後「グリーンハッシング」という言葉を使ってなんとか企業を脱炭素界隈にとどめようとする【限界ESG】の方々が増えそうです。

(中略)

グリーンウォッシングとグリーンハッシングは二律背反です。第三の選択肢なんてありません。気候危機だ地球沸騰だと大袈裟に企業を煽り立てて世の中をグリーンウォッシュだらけにしておきながら、今度は黙るな、正確な情報を公表しろ、と。典型的なマッチポンプです。

現状(そして将来もずっと)CFPは推計値で算出せざるをえないためグリーンウォッシュ批判の対象になりやすいのです。景品表示法(優良誤認)や環境表示ガイドラインの精神にも抵触します。

曖昧な推計値を使って環境貢献をアピールしたくないというのは正直で誠実な企業姿勢なのですが、限界ESGの皆さんはこれをグリーンハッシングと言って批判します。企業が限界ESGの方々によるグリーンウォッシュの教唆に惑わされないことを心から願います。

■

関連記事

-

温暖化ガス排出削減目標、国・地域の8割未提出 COP30まで2カ月 国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)事務局によると、10日時点で35年時点の削減目標を含むNDCを提出したのは日本や英国、カナダなど28カ国にとどまっ

-

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原

-

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。 ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害にな

-

朝日新聞に「基幹送電線、利用率2割 大手電力10社の平均」という記事が出ているが、送電線は8割も余っているのだろうか。 ここで安田陽氏(風力発電の専門家)が計算している「利用率」なる数字は「1年間に送電線に流せる電気の最

-

寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す

-

石野前連合とは、石破ー野田ー前原連合のことである。 ここのところ自由民主党だけでなく、立憲民主党も日本維新の会もなんだか〝溶けはじめて〟いるようである。 いずれの場合も党としての体をなしていない。自民党は裏金問題から解脱

-

EUと自然エネルギー EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の

-

きょうは「想定」「全体像」「共有」「平時と有事」「目を覚ませ」という話をします。多くの人は現象を見て、ああでもない、こうでもないと話します。しかし必要なのは、現象から学び、未来に活かすことです。そうしなければ個々の事実を知っていることは、「知らないよりまし」という意味しかありません。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間