米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

hikastock/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」

今回は、その冒頭にある「地球緑色化(Global Greening)」について解説しよう。以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

2.1 CO2による地球緑色化への寄与

大気中のCO2濃度の増加は、光合成の促進と水利用効率の向上により、植物の成長を促進する重要なポジティブな効果をもたらします。

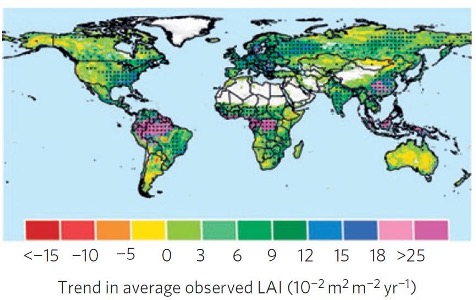

「グリーニング」とは、地球の表面を植物が覆う割合の増加を指します。これは、衛星で測定される「葉面積指数」(LAI)によって定量化できます。過去10年間の数多くの研究は、二酸化炭素CO2濃度の増加が一部要因となる全球的なグリーニングパターン(LAIの増加)を確認しています。Zhuら(2016)は、衛星センサーを用いてグローバル・グリーニングを検出できた最初の研究の一つです。1982年から2011年の間に、地球の25~50%でグリーニングが検出され、4%未満で「ブラウニング」が観察されました。このグリーニングの70%は二酸化炭素濃度の増加に起因すると推定されています(図2.1参照)。

図2.1:平均葉面積指数(LAI)の推移。

出典:Zhuら(2016)図3。

LAIというのは、地表の面積あたり、葉が覆っている面積のことである。図中で正の値になっている部分(緑系の色)は、葉が覆っている面積が増えてきたことを占めている。なおこの「地球緑色化」について詳しくは筆者らが何度か書いてきたので参照されたい。

地質学的な時間スケールでは、地球の大気中の二酸化炭素濃度は、現在よりもはるかに高い水準で推移していました。約4億年前にはCO2濃度は2,000~4,000ppmと推定され、2億年から5,000万年前までの期間の大部分で1,000ppm以上を維持していました(Berner 2006, Judd et al. 2024)。過去3,500万年間、大気中の二酸化炭素濃度は徐々に低下し、氷河期には170ppmまで低下しました(Gerhart and Ward 2010)。現代の二酸化炭素濃度の変化率は過去の期間と比べて高いものの、地質学的証拠によると、植物と動物は現在よりもはるかに高い二酸化炭素濃度下で進化してきました。

植物や動物にとって、いま程度や、今後見通される程度のCO2濃度で生育することは、何ら異常事態ではない、ということだ。

過去60年以上にわたり、植物が二酸化炭素濃度の増加にどう反応するかを調べた研究が数千件行われてきました。その圧倒的な結論は、植物、特にC3植物は追加のCO2から恩恵を受けるということです。CO2が成長に利益をもたらすメカニズムは2つあります:

- 代謝経路を介した光合成の活性化。

- 水利用効率の向上。これは、植物が葉の表面の気孔(孔)を開いてCO2を吸収することが理由です。CO2が不足すると、植物は気孔を長時間開いたままにしなければならず、その結果、水が蒸発します。CO2濃度が高い条件下では、気孔がより長い時間閉じたままになるため、植物が水をより長く保持でき、水利用効率が向上します。

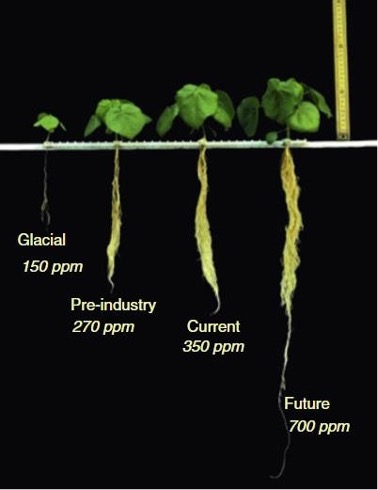

図2.2はCO2濃度によって成長が促進された一例である。

図2.2:アブチロン・テオフラスティの成長。

同一条件下で14日間培養し、CO₂濃度のみを変化させた結果。

出典:Gerhart and Ward(2010)。

注:「Current」は図中の1988年に相当します。

Deryngら(2016)は、気候変動が「水不足を悪化させる」と仮定しました。しかし、モデルは気候温暖化下で乾燥地帯が拡大すると予測しているものの、現在のデータは逆の傾向を示しています: 乾燥地域でも緑化が進んでいます。Zhangら(2024)は、CO2濃度の増加により「乾燥地帯の乾燥化が進んでも、植物生産性の全般的な低下は起こらない」と報告しており、現在乾燥している地域の最大4%のみが砂漠化が進むとされています。

「気候変動で砂漠化進む、旱魃が起きる」といったモデル予測がよくあるが、実際には、CO2が増えると植物の水利用効率が上がるために、そのようなことは滅多に起きない、ということだ。

IPCCは、全球的な緑化と農業作物におけるCO2肥料効果について、ほとんど議論していません。このテーマは、IPCC第6次評価報告書(AR6)および以前の評価報告書の本文中の一部の箇所で簡潔に言及されていますが、すべての要約文書では省略されています。・・・AR5とAR6の政策決定者向け要約、技術的要約、統合報告書では、このテーマは議論されていません。

IPCCでは、このようなCO2の好影響については、まともに取り上げてこなかった、ということだ。

冒頭に、この地球緑色化(グローバル・グリーニング)を持ってきたこと(これはCO2による生態系への明白な便益である)は、IPCCや過去の米国政府の気候影響評価(NCA)とは全く異なる。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

■

関連記事

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

-

2025年までに1000億ドルに成長すると予測されるバッテリー産業だが、EVの「負債」について複数の報告書で取り上げられていた。 (前回:「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①) グリーンエネルギ

-

東日本大震災からはや1年が経過した。昨年の今頃は首都圏では計画停電が実施され、スーパーの陳列棚からはミネラルウォーターが姿を消していた。その頃のことを思い返すと、現在は、少なくとも首都圏においては随分と落ち着きを取り戻した感がある。とはいえ、まだまだ震災後遺症は続いているようだ。

-

以前、米国のメディアは分断されており、共和党寄りのFox News等と、民主党系のCNN、MSNBC、ABC、CBS、およびNBC等に分かれていて、有権者はそれぞれ自分の属する党派のニュースが正しいと信じる傾向にあること

-

EUタクソノミーとは 欧州はグリーンディールの掛け声のもと、脱炭素経済つまりゼロカーボンエコノミーに今や邁進している。とりわけ投資の世界ではファイナンスの対象がグリーンでなければならないという倫理観が幅を効かせている。

-

2015年のノーベル文学賞をベラルーシの作家、シュベトラーナ・アレクシエービッチ氏が受賞した。彼女の作品は大変重厚で素晴らしいものだ。しかし、その代表作の『チェルノブイリの祈り-未来の物語』(岩波書店)は問題もはらむ。文学と政治の対立を、このエッセイで考えたい。

-

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気

-

先週、3年半ぶりに福島第一原発を視察した。以前、視察したときは、まだ膨大な地下水を処理するのに精一杯で、作業員もピリピリした感じだったが、今回はほとんどの作業員が防護服をつけないで作業しており、雰囲気も明るくなっていた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間