欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感(4)ウクライナ危機の衝撃

(IEEI版)

「(1)再エネ振興策の見直し」

「(2)競争力への懸念」

「(3)気候変動政策」

ウクライナ危機の衝撃

2014年3月のロシアによるクリミア編入はEUに大きな衝撃を与えた。これはロシア・ウクライナ間の緊張関係を高め、更にEUとロシアの関係悪化を招いた。ウクライナ問題はそれ自体、欧州のみならず世界の政治、外交、経済に様々な影響を与えているが、EUのエネルギー政策担当者の頭にすぐ浮かんだのが2006年、2009年のロシア・ウクライナガス紛争であった。

ロシアはウクライナとのガス契約価格、ガス代金未払い問題を理由に2006年、2009年にウクライナ向けのガス供給をカットしている。2006年1月の供給カットの際には、欧州向けのガスの80%がウクライナ経由であり、ウクライナがロシアからの供給カットを無視してガスを取得し続けた結果、オーストリア、ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド等でガス供給が30%程度低下した。2009年1月の供給カットの際には、ウクライナルートに全面的に依存するブルガリア、スロバキア等、南東欧諸国で工場閉鎖等の事態を招いた。

2006年当時、ウクライナでは親西欧路線のユシチェンコ首相が政権の座にあったこと、2009年には親露的なヤヌコビッチ政権に変わっていたものの、EU、NATOの東方への拡大の動きがあったことから、欧米諸国の間には「ロシアがガス供給を政治的武器に使った」という見方が流れた。

他方、ロシアは、「本件はロシアの国営ガス企業のガスプロムとウクライナの国営ガス企業ナフトハス・ウクライナの純然たる経済紛争である」との立場を貫いている。ロシアの真の意図がどこにあるかはともかく、二度にわたるウクライナへの供給カットが、その向こう側にあるEU諸国へのガス供給に影響を与えたことは事実であり、EU諸国はガス供給安全保障対策を構ずる必要に迫られた。

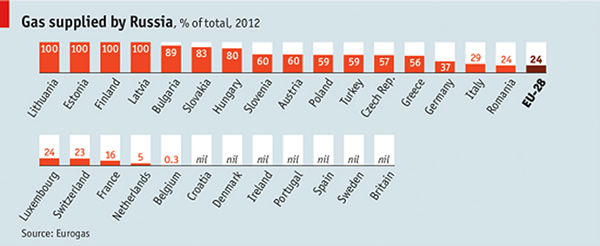

第1が供給源の多角化であり、ノルウェーや北アフリカ、更にはLNG等、供給源の多様化を図った結果、EU全体のロシアへのガス輸入依存度は1995年当時の60%強から2010年には30%程度まで低下した。第2がガス備蓄設備の強化であり、EU全体の総備蓄能力は750億立米に達する。第3がウクライナを経由しない代替ルートの確保であり、2011年にはロシアから北海を通じてドイツに通ずる海底パイプラインノルドストリームが開通した。

国ごとに異なる脆弱性

このようにEU全体としては2006年、2009年の教訓を踏まえ、ガス安全保障体制を強化してきたのであるが、国別に見ると脆弱性に大きなばらつきがある。概して西欧諸国では天然ガスの供給源が比較的多様化されており、対ロシア依存度が低いのに対して、バルト三国、フィンランド、東欧諸国の対ロシア依存度は高い。特にバルト三国、フィンランド、ブルガリア、スロバキア、ハンガリーはほぼ全量をロシアからウクライナ経由で送られるパイプラインガスに依存している。このため、クリミア編入を契機にロシア・ウクライナ間、ロシア・EU間で緊張関係が高まった場合、これらの国々は脆弱な立場におかれることになる。

バルト三国にはソ連時代の圧制の記憶が、ポーランドには第二次大戦中、ナチスドイツとソ連に分割された記憶が、フィンランドにはソ連との冬戦争の記憶が色濃く残っており、ロシアに対する警戒心は特に強い(ちなみに、昨年リトアニアの首都ヴィリニウスを訪れた際、ジェノサイド博物館に入ってみたところ、ナチスドイツよりもソ連の圧制が展示の圧倒的多数を占めており、外国企業の投資誘致の観点ではロシアへの玄関口をPRしなければならない一方、国民レベルではロシアに複雑な感情を持っていることを思い知らされた)。

これに対してドイツ、フランス、イタリア等の西欧諸国は、ロシアが冷戦時代も安定的に石油・ガスを供給してきた事実を重視する。特にドイツは冷戦時代から東方政治(オスト・ポリティーク)の考え方の下にソ連との経済関係の強化を図ってきた。

東西ドイツ統合は、ソ連の理解がなければできなかったという思いもある。ロシアになってもドイツとの経済関係は強固であり、ウクライナ、ポーランドをバイパスしてドイツに直接天然ガスを供給するノルドストリームの経営陣にシュレーダー元首相が参加しているのはその象徴的事例である。当然ながら、バイパスされたポーランドは心穏やかならざるものがあり、当時のポーランド国防大臣が「(ポーランド分割を密約した)1939年のモロトフ・リッベントロップ同盟の再来だ」と発言して物議をかもした。

対ロシア政策の温度差

もともと2014年3月の欧州理事会は、そのアジェンダの1つとして1月に発表された2030年に向けたエネルギー・気候変動パッケージを議論する予定であったが、当然ながら、ロシアのクリミア編入、ウクライナ危機に対する対応方針の議論に集中することとなった。その際、上記に述べたような各国間の温度差がEUの対応方針の議論にも影響を及ぼすこととなった。

対ロシア制裁に関する議論についてはドイツが穏健派、東欧諸国、バルト諸国が強硬派、英国、フランス、イタリアが中間派といった色分けになった。西欧諸国には「ロシアが(ウクライナはともかく)欧州向けの天然ガスを外交カードとして使うことはない」という見方が強い。ロシアにとって石油・ガスの輸出は財政収入の52%にあたり、中でも上顧客である西欧諸国向けの供給制限を行う理由がない。

更に政治的理由でガス禁輸などをすれば、報復措置としてロシアの石油・ガス産業に対する経済制裁が本格化し、国際金融市場での資金調達も難しくなる可能性がある。そんな「自分の足を撃つ」ことはしないだろうというロジックである。また西欧諸国の本音としては、LNGよりも安価なロシアのパイプラインガスを使わない手はない。

他方、ポーランドのトウスク首相はファイナンシャルタイムズへの寄稿で「ロシアへのエネルギー依存に終止符を打つべく、欧州エネルギー連合(European Energy Union)を構築すべき」と提案した。その主要なポイントは

■ロシアからの天然ガスをEU全体で一括購入する主体を設立

■EUのどこかの国がガス供給をカットされた場合、他国がこれを支援するメカニズムの構築

■ガスプロムへの依存度が非常に高い国の備蓄施設、他国とのパイプライン建設コストのファイナンスを最大75%までEUが支援

■EUの国産化石燃料資源(石炭、シェールガス)を最大限に活用

■EUの共通エネルギー市場を東方パートナー国(アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバ、グルジア)に拡大

である。上記の諸点の中で、エネルギー環境政策の観点から興味深いのは「国産化石燃料資源の最大活用」の部分である。寄稿の中でトウスク首相は「In the EU’s eastern states, Poland among them, coal is synonymous with energy security. No nation should be forced to extract minerals but none should be prevented from doing so ? as long as it is done in a sustainable way」(ポーランドもその中にいる欧州の東部諸国にとって、石炭はエネルギー安全保障と同義である。どんな国家も鉱物資源を外国に売ることを強制されるべきではないが、それが持続可能な形である限りにおいてどんな国が海外に売ることを禁止されるべきではない)と述べている。

EUの90年比マイナス40%目標に対するポーランドを初めとする東欧諸国の反対姿勢とも併せ考えると、「ウクライナ危機でエネルギーセキュリティが欧州のエネルギー政策のトッププライオリティになった。そのためには国内化石燃料資源を最大限活用することが必要であり、温室効果ガス削減目標がそれを阻害するものであってはならない」との考えが垣間見える。

このポーランドの提案について、ドイツは概して冷淡なようだ。ドイツのエネルギー産業はガスプロムにとっての上顧客であり、両者の関係はもともと良好であることに加え、東欧諸国よりも低い価格でガスを調達している。ポーランドが提案する欧州ワイドでの共同調達というアイデアに関心がわかないのも無理はない。

いずれにせよ、2000年代を通じて温暖化対応が第1のプライオリティであった欧州のエネルギー環境政策が、欧州経済危機や米国のシェールガス革命を契機にエネルギーコスト、国際競争力格差に関心を移し、更にウクライナ危機によってエネルギー安全保障に焦点がシフトしたことは間違いない。3月の欧州理事会では欧州委員会に対して「欧州エネルギー安全保障戦略」を策定せよとの宿題が出された。

((5)に続く。全5回)

(2014年8月25日掲載)

関連記事

-

日経新聞1月10日記事。同原発は加圧水型軽水炉(PWR)で、現在稼働中の2基は1974年と76年に運転を開始した。最大出力の合計は200万キロワットで、ニューヨーク市と近郊のウエストチェスター郡で消費される電力の約4分の1に相当する。

-

米軍のソレイマニ司令官殺害への報復として、イランがイラク領内の米軍基地を爆撃した。今のところ米軍兵士に死者はなく、アメリカにもイランにもこれ以上のエスカレーションの動きはみられないが、原油価格や株価には大きな影響が出てい

-

産経新聞7月15日。福島事故の対応計画を練る原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、東京電力福島第1原発事故の廃炉作業で新たな「戦略プラン」で建屋をコンクリートで覆う「石棺」に言及し、地元の反発を招いた。汚染物質の除去をしないため。これを考える必要はないし、地元への丁寧な説明が必要だ。

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

米国が最近のシェールガス、シェールオイルの生産ブームによって将来エネルギー(石油・ガス)の輸入国でなくなり、これまで国の目標であるエネルギー独立(Energy Independence)が達成できるという報道がなされ、多くの人々がそれを信じている。本当に生産は増え続けるのであろうか?

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」は1月28日、「原子力規制のもたらす日本経済の危機」を放送した。再稼働をめぐり、新規制基準の適合性審査が遅れて、原発が稼働できない状況になっている。問題の分析と改善策を有識者が語り合った。

-

新規制基準の考え方を整理し、一般の人に解説したもの。ただし訴訟対策と、同規制委は認めている。

-

今年9月に避難指示の解除になった福島県・楢葉町民は、4年5カ月の避難生活で失った“日常”を取り戻せるのか。政府は、20回に渡る住民懇談会や個別訪問を通じて町民の不安に耳を傾け、帰還を躊躇させる障害を取り除くべく対策を講じてきた。国の支援策の主眼とは何か。高木陽介・経済産業副大臣(原子力災害現地対策本部長)に聞いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間