原子力規制委員長に更田豊志代理が昇格 田中俊一氏退任へ 政府、国会同意人事案提示

-

サウジアラビアのエネルギー・産業・鉱物資源省(石油担当)大臣で、国営石油会社のサウジアラムコ会長を兼ねるカリード・A・アル・ファーレフ氏が9月1日の東京のセミナー「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」で行った発言の要旨が公表された。

-

太陽光発電業界は新たな曲がり角を迎えています。

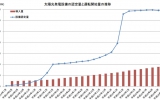

そこで一つの節目として、2012年7月に固定価格買取制度が導入されて以降の4年半を簡単に振り返ってみたいと思います。

-

シンポジウムパネリスト、水野教授の資料。福島の現状と健康避難の状況、ICRP基準について紹介。

-

非常によいニュースとしては、ソフトウェアのシミュレーション能力がこれまでにないほど、劇的に向上しているということがあります。私たちは旧型の原子炉を前にしても、それに対してハリケーン、火山噴火、津波、 その他あらゆる種類の極限状況を含めて徹底的にシミュレーションを行えます。そして起こりうる事態の経過についてより適切に予想することができます。

-

ここは事故を起こした東京福島第一原発の約20キロメートル以遠の北にある。震災前に約7万人の人がいたが、2月末時点で、約6万4000人まで減少。震災では、地震、津波で1032人の方が死者・行方不明者が出ている。その上に、原子力災害が重なった。

-

東日本大震災で日本経済は大きなダメージを受けたが、混乱する政治がその打撃を拡大している。2013年の貿易収支は11兆4745億円の赤字となり、これは史上最大である。経常収支も第二次石油危機以来の赤字となり、今後も赤字基調が続くおそれがある。円安にしようと大胆な金融緩和を進め安倍政権が、エネルギー危機を呼び込んだのだ。

-

世界の農業では新技術として遺伝子組み換え作物が注目されている。生産の拡大やコスト削減、農薬使用の抑制に重要な役割を果たすためだ。ところが日本は輸入大国でありながら、なぜかその作物を自由に栽培し、活用することができない。健康に影響するのではないか、栽培すると生態系を変えてしまうのではないかなど、懸念や誤った情報が消費者の間に広がっている。この問題を議論するために、アゴラ研究所は「第6回シンポジウム 遺伝子組み換え作物は危険なのか?」を今年2月29日に東京・内幸町のイイノホールで開催した。

-

その出席者である東京工業大学助教の澤田哲生氏、国際環境経済研究所の理事・主席研究員である竹内純子さんを招き、11月12日にアゴラ研究所のインターネットチャンネル「言論アリーナ」で、「エネルギー問題、国民感情をどうするか」という番組を放送した。